Смысл прогресса в смелости

Беседа с Юрием Смекаловым

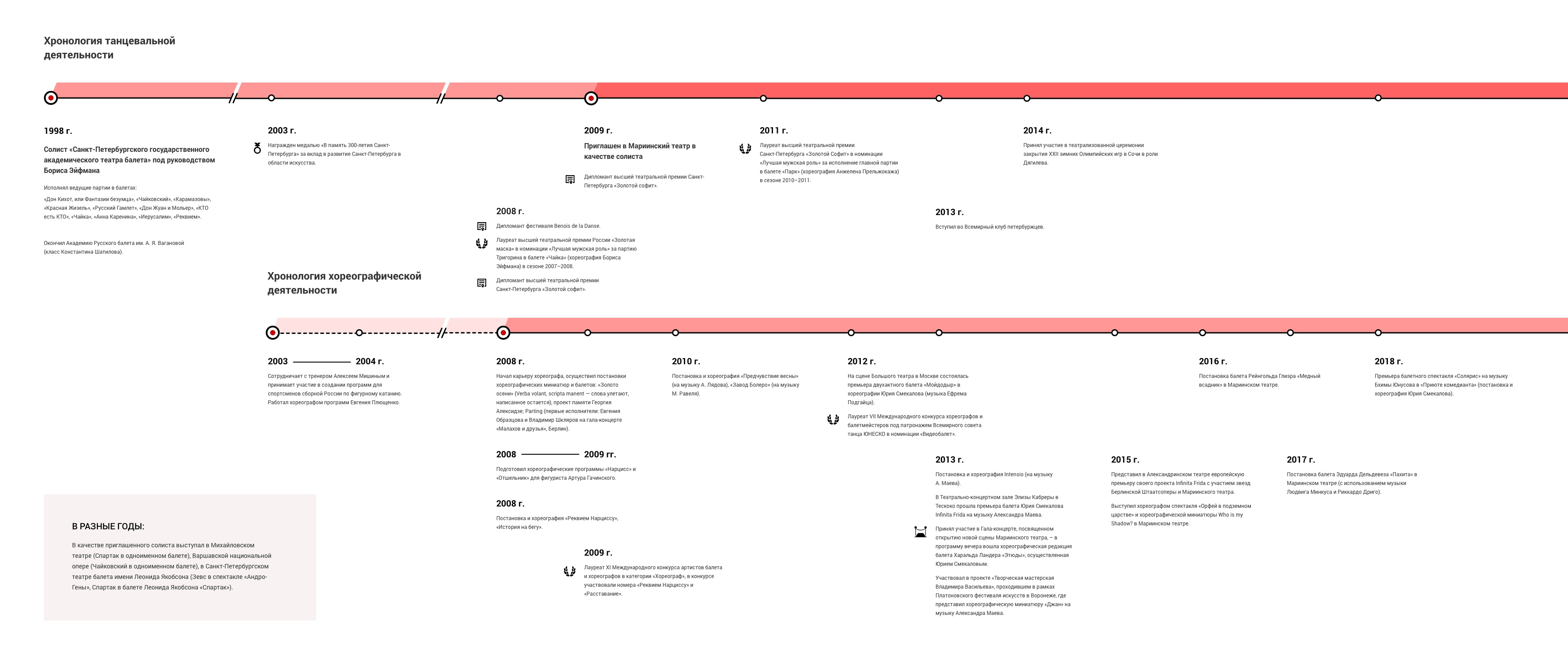

На протяжении 20 лет артист балета Юрий Смекалов выступает в родном Санкт-Петербурге и на международных сценах как балетный танцор и хореограф. Два десятка лет высочайшего профессионального уровня из 38 лет жизни Юрия. Смекалов — это новое дыхание российского балета, экспансией возвращающего себе славу великого, вдох полной грудью свободного и талантливого человека. Беседа с солистом Мариинского театра, балетмейстером, постановщиком-хореографом десятков фееричных спектаклей и, выделим отдельно, «Соляриса», взорвавшего этой весной театральное сообщество Петербурга, а также членом «Всемирного клуба петербуржцев».

Юрий Смекалов

Юрий Смекалов — олицетворение творческого поколения, которое не боится меняться и жаждет роста, воплощая амбиции. В его профессиональной карьере было несколько переломных моментов: травма, новая профессия, уход от Бориса Эйфмана после 10-летнего служения в его экспериментальном театре, новая сцена — Мариинская, которая уже покорена, и рождение собственного авторского имени в балете в качестве хореографа-постановщика.

Про авантюристов Юрия Смекалова и графа Вронского

30 апреля Мариинский театр праздновал ваше 20-летие в качестве солиста балетной труппы, и к этому замечательному событию был приурочен показ балета «Анна Каренина», где вы исполнили партию графа Вронского. Почему выбор пал именно на эту постановку, и что значит для вас эта роль?

Так сложилось, что сегодня моя творческая сценическая жизнь делится на два равных отрезка по 10 лет: служение в театре Бориса Эйфмана и в Мариинском театре. И неким мостом между этими театральными мирами стала именно партия Вронского.

У Бориса Эйфмана в период моего становления в балетном искусстве роль Вронского стала одной из главных и ярчайших — она создавалась конкретно под меня, каким я был именно тогда.

Авторский театр Бориса Эйфмана категорически отличается от академического, классического формата с большим репертуаром: работая в таком театре, приходится исполнять волю и фантазию одного художника, подчиняющегося своему мировоззрению, ощущениям и психологической форме того, как он видит произведение и тебя в нем. И 10 лет — это, на мой взгляд, достаточно много для того, чтобы прочувствовать внутренний мир автора и стать его отражением на сцене.

Когда я пришел в Мариинский театр на рубеже творческой деятельности, то одной из первых партий в новом статусе стала постановка Алексея Ратманского, вновь в «Анне Карениной». И это работа другого хореографа, которая разительно отличается от взгляда Бориса Эйфмана своим хореографическим языком и отношением к роману. Поднимается очень важная тема — личное отношение и понимание литературной классики. Ведь мы русские — это наш менталитет и корни, но интересно то, что в этом романе у каждого человека есть свои опорные точки, на которые ты обращаешь внимание.

Для меня лично первостепенно противостояние двух направлений отношения к миру и к человечеству в целом — это две параллельные линии Левина и Карениной, движущиеся к своему концу. Но конец может быть и началом, поэтому Левин тянется к внутренней свободе в любви, в понимании, в успокоении, а вот у Карениной, напротив, путь к смерти. Если бы я ставил «Анну Каренину», то говорил бы именно об этом, а любовный треугольник мне не интересен напрочь. Показать любовные метания между тремя яркими персонажами не так заманчиво.

Случай никогда не возникает на пустом месте. К нему нужно быть внутренне готовым – иметь смелость, знания и немножечко таланта, чтобы этот случай реализовать.

Теперь очень интересно услышать ваше отношение к Вронскому.

Достаточно плоский образ, на мой взгляд, но (!) — чем привлекателен Толстой и — еще более — Достоевский? Тем, что герои этих писателей имеют много граней, поэтому мы не можем однозначно сказать, хорошие они или плохие. Ты следишь за развитием персонажа: на одной странице романа мы влюбляемся в образ, через пару десятков — не понимаем, почему он так поступил. Мы же воспринимаем их через призму своего мира и опыта. Это банальные вещи, но затрагивающие

Граф Вронский — очень понятный для меня персонаж в трактовке и Эйфмана, и Ратманского. Это большая и яркая роль, которую я танцевал с великими балеринами — Ульяной Лопаткиной, Дианой Вишневой, Екатериной Кондауровой, Олесей Новиковой, Марией Абашевой, Ниной Змеевец. Есть несколько важных моментов: через этого персонажа я переходил с одного берега на другой, где не знал, что меня ждет. Смотрите: у тебя все хорошо, ты построил свою деревню, стал там старостой, завел буренок, огород, «завтра» стабильно и известно. А на том берегу — темный лес и неизведанность, может, серые и голодные волки поджидают. Но ты идешь, потому что не хочешь оставаться в рамках той прожитой жизни и ищешь нового.

Партия Вронского связала меня с двумя театрами и стала вызовом, а вызовы я люблю. И просто потрясающе, что в моей жизни был «тот Вронский» и «этот Вронский». Потому что школа Бориса Эйфмана воспринимается достаточно неоднозначно классическим театром: «Ну они там своего Эйфмана танцуют и больше ничего станцевать не могут»… А мы с графом смогли доказать балетному миру, что чего-то стоим. Наверное, мы родственны с ним: он тоже был авантюристом и влюбчивым, ищущим куража, приключений. Не боялся стреляться, отбить жену у чиновника — ничего страшного, это же молодость! К тому же в образе графа ярко выражено мужское начало — это главная приятная мне черта данного персонажа

Насколько тяжело вам далось решение ухода из театра Бориса Эйфмана?

Первой мыслью было ответить — очень. Но на самом деле это было и сложно, и просто одновременно. Сложно, потому что, как и у любого человека, есть страх перед неизведанным и боязнь, что перестанет получаться. Когда я уходил, знал, что через год стал бы заслуженным артистом, а сейчас уже был бы народным, если бы работал у Эйфмана дальше. Он заботится о своих артистах и делает все возможное, чтобы они получали регалии, государственные премии, «Маски». Но творчество же не про награды.... Меня душило ощущение замкнутого пространства. Я не мог не уйти.

Почему Ломоносов пошел пешком из Архангельска в Москву? Его вела жажда нового, жизни, развития. Именно она заставляет человека покидать отчий дом, отказываться от привычного, где ему тепло и уютно. Женская природа требует комфорта и гнезда: женщина в этом растворяется, а мужчина должен идти вперед. У меня вызывают улыбку громкие слова мужчин о том, что они живут только ради детей. Быть отцом — это же не жертва, а искреннее счастье. Дети не требуют «положенной на них жизни»: их просто нужно любить.

«Солярис» Смекалова-философа & «Солярис» Лема-хулигана

В этом сезоне вы приятно удивили театральную общественность, поставив спектакль «Солярис» на сцене театра «Приют Комедианта». Думаю, многие не ожидали такого креатива от хореографа академического театра. «Солярис» нельзя назвать балетом в привычном понимании. Как бы вы сами охарактеризовали эту работу?

Я использую разные формулировки — например, перфоманс, балетный спектакль. Но фактически ни одна из них не определяет жанр этой постановки. Потому что здесь первостепенно движение, но оно отталкивается от музыки. Остановимся на формате балетного спектакля. Но «балетный» — это достаточно условное слово.

Сегодня балетом называют любую танцевальную работу на сцене, но я с таким положением не согласен, балет — это то, что имеет методику, систему обучения, традиции — достояние человечества уже на сегодняшний день. Остальное — это танец, танцевальный спектакль, перфомансы, пластический театр, физический театр: есть масса понятий, представлений.

Сегодня к теме религии сложилось очень неоднозначное отношение: легко можно оскорбить чувства верующих, поэтому люди стараются не разговаривать о вере в принципе. Я считаю, что все убеждения имеют право на существование. Мне не важно, во что ты веришь: я уважаю тебя за профессионализм, за то, что ты хороший человек — будь ты иудеем, христианином, мусульманином. Размышлять о религии интересно, полностью игнорировать тему — странно, отрицать ее, если ты ничего об этом не знаешь, — это совсем непонятно.

Почему «Солярис» Юрия Смекалова нельзя назвать «экранизацией» фантастического романа Станислава Лема?

В этой работе я позволил себе размышлять в пластическом виде о фундаментальных вопросах человечества и каждого из нас. Те вопросы, которые в своем романе задает Лем, остались риторическими, автор на них не дал ответа. Он задает массу экзистенциальных вопросов — как появился человек, куда мы идем, кто первый: женщина или мужчина, курица или яйцо? Загадал массу ребусов, а финал оставил открытым. Он хулиган! Погружает нас в космическую одиссею, хотя, на самом деле, рассуждает о Боге. И эта завуалированность — то, чем роман меня захватил.

И, готовясь к постановке, я погрузился в размышления над тем, как бы я ответил на всю череду непростых вопросов, которые нас мучают. В ассоциативной форме попытался выразить мысли о происхождении человека, что есть свет и тьма, о том, что есть прошлое, что есть будущее и есть ли оно, как может выглядеть, о наших проблемах передачи информации будущим поколениям. Я подумал, как на эту тему разговаривать пластическим языком? Трудно. Поэтому придумал сцены, которые объединены общим сюжетом, как сквозной нитью: я пришел к тому, что космос не вокруг, а внутри нас.

У каждого из нас есть свой космос, по которому мы путешествуем — по нашим ощущениям прошлого и нашим желаниям, которые могут возникнуть в будущем. Мы же понимаем, что прошлого и будущего не существует — есть только настоящее. И это лишь один момент, который сразу же прошел, а будущее никогда не наступит, оно просто переродится в сегодня.

А что для вас смерть?

Это переход в новое пространство, другое измерение. Когда ты теряешь близкого, то в первую очередь жалеешь себя… что недостаточно отдал этому человеку, или то, что больше от него не получишь энергию, любовь, дружбу. Мы переживаем, что потеряли нечто ценное для себя. Человек является слишком эгоцентричным, ему кажется, что он находится в эпицентре, а все вертится вокруг него. И эта спираль, которая воспета нами в «Солярисе», — это и есть то, что происходит вокруг человека: мы движемся по замкнутой системе с полной уверенностью, что все изменилось, пришло новое поколение, но спираль неизменна, она была до нас и останется после.

Мы рождаемся, умираем, грешим, исповедуемся, живем обычной человеческой жизнью и ни к чему в итоге не приходим: пришли без всего и уйдем так же. Это, единственное, наверное, что нам понятно из всех глубинных экзистенциональных вопросов.

Музыку для постановки написал молодой композитор Бхима Юнусов, что, по сути, было его дебютом в постановках такого масштаба. Расскажите, как вы нашли это дарование?

Я нашел его случайно: пришел в гости к другу, познакомился, услышал его музыку, которая мне понравилась, и забыл об этом. Когда началась работа над «Солярисом», и я стал искать композитора, понял, что звуковое сопровождение должен создать именно этот парень без консерваторского образования, но чертовски талантливый и чистый. Ему 24 года: он и жизни-то не видел. Родители Бхимы – кришнаиты, он вообще не пробовал мясо, рыбу, алкоголь, наркотики и просто пишет, созидает… из воздуха, что ли. Как это рождается у него в голове, я не понимаю, но он тонко чувствует музыкальную моду и живет с мелодиями. Только такой человек и никакой больше должен был писать музыку к «Солярису» – спектаклю на духовно-космическую тему.

Музыку начали писать за 1,5 месяца до премьеры. Бхима специально приехал в Питер, жил у друзей и писал ночами. Я приходил в 4 утра, после репетиций, и садился работать вместе с ним. Иногда мы сильно пробуксовывали, и внутри себя я начинал паниковать, но сдерживался. Если бы я показал, что не доверяю человеку, у нас бы ничего не вышло. Без доверия в творчестве невозможно. Я просто помогал Бхиме, подробно расписывая настроение, экспликацию — как я вижу каждую сцену, — и каждый раз, когда он сдавал мне новый трек, это было практически 100%-ное попадание именно в то ощущение, которое я ждал.

В такие моменты, когда руки опускаются, как, например, с «Медным всадником» — масштабным проектом с труппой из 120 человек, где за каждым твоим шагом следят ветераны балета, и ты находишься в жестких тисках хореографии Захарова, — тебе тяжело, но ты экстремально быстро растешь. Любая цензура и рамки воспитывают и дают возможность извернуться — придумать что-то, на что ты был не способен раньше. А в «Солярисе» я чувствовал смелость и зрелость. Я знал, что делаю именно то, что хочу. Когда нет давления извне, ты преодолеваешь только себя.

«Все верят в гения, но никто не верит, что его друг может быть гением»

Два года назад на сцене Мариинского театра состоялась премьера новой редакции балета «Медный всадник» в постановке Юрия Смекалова. Изначально балет был поставлен еще в 1949 году Ростиславом Захаровым. «Медный всадник» — очень петербургский балет, замечательно, что сегодня его показывают именно в нашем городе. Каково это — браться за новую редакцию именитой постановки?

Работая в Мариинском театре, в труппе которого служат великие академические специалисты, я понимал, что постановку будут придирчиво оценивать: возможно, осуждать подход и не понимать мои мысли — визуально и хореографически. Поэтому, конечно, я боялся. Но, будучи приверженцем графа Вронского, решил — да, страшно, ну и что? Страх — он всегда останавливает и парализует! И если ты поддашься ему, нечестивому, то не сможешь ничего сказать, когда есть что и знаешь как. Чайковский, Рахманинов, Моцарт — люди, которые пытались говорить то, что они чувствуют настоящим, не оглядываясь, не рассчитывая на похвалу. Но создавали произведения так, что теперь мы говорим «гениально».

Как у Довлатова: «Все верят в гения, но никто не верит, что его друг может быть гением».

Именно так. Я понимал, что будет много критики от людей, которые будут сравнивать постановки и воспринимать мою работу совершенно иной. Но спектакль идет, собираются аншлаги, зрители радуются, — значит, все получилось.

Простите нам наше любопытство: конь, которого выводят на сцену в спектакле, один и тот же? И как появилась идея о таком ходе?

Один. Он просто очень красивый и, не поверите, отличный актер. Он стоит на сцене как вкопанный, зрители думают, что это бутафория, «конь-то не настоящий» и тут он каааак зашевелится — и пошел! Как это возможно? Талантище! А идея пришла внезапно на прогоне спектакля. Я понял, что в сцене с Петром I чего-то не хватает — есть недосказанность. Это же медный всадник! Он же должен быть на коне! И сразу все сложилось.

Для меня «Медный всадник» — это гордость и наше достояние. Возвращаясь к тому же «Солярису», в котором я говорю о себе и своих переживаниях (и это я заявляю официально), я мог позволить себе не волноваться, как его воспримут. Кто я такой, чтобы навязывать вам мысли о себе? Кому-то понравится, кому-то — напротив. Новая редакция балета Захарова же — огромная ответственность, особенно ставить его в самом Санкт-Петербурге. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, если бы знал заранее, что буду когда-то работать с таким спектаклем, я испугался бы важности задачи.

Мне кажется, что человек может активно развиваться до 35 лет, максимум до 40: потому что еще открыт и способен впитывать новое. Чем мы старше, тем сложнее меняться: уже сформировались груз ответственности, информационный запас и страхи. Сосуд уже полон, но ты можешь уходить вглубь. И в этот момент хорошо бы понять, что себя нужно переориентировать, делясь накопленными знаниями и опытом. Тогда обмен энергией будет совершенно другой, правильный и экологичный. В этом весь смысл жизненного пути.

Это Петербург, это искусство, это серьезно и на века

Со стороны достижения состоявшихся людей всегда выглядят как безоблачная история успеха, а на самом деле?

Знаете, говорят, мужчины не плачут. Они и не плачут, но все же иногда жалуются — правда, только близким и дома, а на работе жаловаться — это, конечно, не по-мужски. Тяжело всем. Просто мера разная, а суть одна: может быть переполнена бочка, а может — наперсток, но все равно уже дошло и там, и там до краев.

В тех трудностях, которые на нас сваливаются, имеет значение только личное к ним отношение. Кто-то не может перетерпеть боль в ноге, натертой ботинком, а девочки в пуантах всю жизнь «скачут», ежедневно с кровью и мозолями… и счастливы, что у них это есть. А как наши деды и прадеды воевали? 4 года лишений, смертей вокруг, никакого отдыха, только постоянные травмы и ранения, выдыхали и шли дальше защищать родину, семьи и мирное небо. Потому что была внутренняя задача и понимание, зачем они это делают.

Я не буду жаловаться на то, что было трудно работать по 18 часов, не видя семью, потому что уходишь в 9 утра, а возвращаешься в 2 ночи. В этом нет ничего выдающегося. У меня же есть цель, своя и не навязанная. Любое превозмогание себя по чужой воле — это мучение, а когда ты сам что-то делаешь, оно легче и понятнее. Говоришь себе, что все получится. И получается.

Мой педагог Георгий Дмитриевич Алексидзе всегда мне говорил, что я должен ставить большую форму. С моих 20-ти советовал идти работать в Мариинский театр и начинать именно там. А я ему: «Что вы такое говорите? Да кому я там нужен, кто мне там даст ставить? Никто не даст!» Не верил его словам абсолютно. А он меня терпеливо убеждал в этом…

Насколько нам известно, вы успеваете вести и научную деятельность. Чему посвящено ваше магистерское исследование?

Да, в нашем искусстве тоже есть место для науки. Моя работа называется «Методология реконструкции и адаптации классических балетов XIX-XX веков на сцене Мариинского театра». Она посвящена изучению, насколько современная подача может быть интересна зрителю: как нужно готовить спектакль, реконструировать его или делать новую редакцию, сохраняя те традиции, которые были заложены создателями изначально. Постановка, будь то реконструкция или новый проект, должна быть актуальной для восприятия в наше время, но без потери наследия классического балета. Главная задача — приобщить зрителя к миру балета, элитарному искусству, которое иногда нужно объяснять.

Конечно, моя научная деятельность сопряжена с творчеством. В данном исследовании я выступаю, как практик. К примеру, «Медный всадник» я поставил в формате реконструкции, хотя 85 % — это мои собственные идеи и находки. Официально все же это реконструкция постановки Ростислава Захарова. А «Пахита» (спектакль XIX века) — это уже новая редакция с фрагментом сохранения обращения к постановке Мариуса Петипа.

Юрий, не можем не задать вопрос о ваших достижениях в роли хореографа. Конечно, этой теме посвящена вся наша беседа, но остановимся на вашем пути становления как учителя. Во всех смыслах этого понятия.

Начнем с истоков: в 20 лет я получил серьезную травму, не совместимую с танцами. Из балета уйти трудно: он держит, влюбляет навсегда и делает зависимым от него. Поэтому я решил продолжать карьеру, но уже в другой специальности — хореографии. Хотя я не ощущал предрасположенности к постановкам, но очень хотел разобраться, как все работает и живет. Есть великие мастера, которые с трех лет сочиняли движения и ставили домашние спектакли, ну, может, соврал, с пяти. Я, конечно, к таким гениям не относился, а вот детей своих приучаю к этому с ранних лет. Все очень серьезно: я папа-худрук, а они постановщики: сценарий, свет, декорации…

Когда я пришел учиться в академию, мне очень повезло с моим педагогом Георгием Дмитриевичем Алексидзе — известным петербургским хореографом грузинского происхождения. Это интеллигентный, исключительно образованный, разбирающийся в музыке человек с огромной любовью к своим ученикам. Мне кажется, что если у меня и есть педагогические задатки, то это только благодаря ему.

Когда увидели, что молодой парень делает свой оригинальный балет в Большом театре, отовсюду стали появляться ненавистники. Говорили всякое: что у меня там связи, что у жены папа в министерстве работает, про банкиров-помощников и подобное. И это до сих пор меня преследует.

В моей первой большой постановке, где я выступал как хореограф, были номера, которые ставили его ученики. С моей стороны это было посвящение нашей дружбе и его памяти. Георгий Дмитриевич ушел, когда я заканчивал спектакль. А академию, кстати, я так и не окончил после его смерти. Мы поменяли концепцию на разговор с ушедшим в другой мир другом, которому главный герой писал письмо и рассказывал то, что для него важно — чувства и мысли при утрате.

Это была, конечно, первая, сырая работа, но именно тогда я ощутил, что во мне начала формироваться способность режиссировать. На этом вечере меня заметили, а Володя Шкляров — мой большой друг, солист Мариинского театра — попросил поставить ему номер на московский конкурс. В этом году мы отмечаем 10-летие работы Parting, которая объездила весь мир и собрала массу наград.

Сразу после этих «проб пера» меня пригласили в Мариинский театр. А дальше вы знаете… Благодаря такому активному всплеску творчества в Мариинском театре родилась мастерская молодых хореографов. Это был огромный толчок для будущего поколения молодых талантов, которые сейчас развиваются в театре.

И, кстати, увидев этот номер, Сергей Филин, тогда служивший в театре Станиславского, предложил мне поставить у него балет. Но не срослось. И уже потом, когда он перешел в Большой, напомнил о себе: «А помнишь, я тебе предлагал? Приходи в Большой, поставь мне “Мойдодыра”!» Все. Раз, бац — и в дамках!

Так в чем же смысл жизни для вас?

Я вижу смысл в очень понятных вещах: это искусство, которое наполняет мою жизнь и стало профессией, в семье и близких, которые дарят любовь и поддержку, и в Петербурге — городе, который все объединил во мне и для меня. Это вечные категории.

Ценное и животворящее – это вера твоего окружения, учителей, родителей и семьи. Эта сила отчасти является стержнем, который будет тебя держать на плаву, обретая форму и обрастая знаниями, умениями и ремеслом. Но в тебя обязательно должны верить.

P.S. В материале использованы фотографии Виктории Назаровой и видео Сергея Колобова