Иван Георгиевич Зубков родился в 1904 году в станице Ессентукской Терской области, которая стала впоследствии городом Ессентуки. Там жила в то время дворянская семья, глава которой — инженер-строитель Георгий Иванович Зубков руководил стройками в разных городах. Так что семья часто переезжала. Среднее образование Иван получил в Чите, Москве и Тифлисе. В 1916 году он учился в Первом Московском кадетском корпусе. После 1917 года семья переехала в Закавказье. В 1919–1921 годах Иван был вынужден трудиться подручным слесаря, молотобойцем, чертёжником, десятником. В 1922 году, после установления в Закавказье советской власти, поступил на Рабфак при Политехническом институте в Тбилиси. К тому времени из его анкет, естественно, исчезли упоминания о дворянском происхождении и учёбе в кадетских корпусах, тем более — о службе брата Георгия у «белых». В 1925 году скоропостижно скончался отец, и Иван переехал к матери в город Льгов под Курском. Там молодой человек был назначен сначала преподавателем, а затем и директором фабрично-заводского училища во Льгове.

Затем Иван поступил в Харьковский технологический институт, который окончил в 1930-м. После чего продолжил дело отца, став инженером-строителем. Работал в Народном комиссариате путей сообщения СССР, строил железнодорожные мосты на Украине. В 1933 году переехал в Москву, где был направлен на строительство метрополитена. В июне 1940 года его назначили начальником строительства железнодорожной линии в Молдавии. А за пять месяцев до начала Великой Отечественной войны, уже награждённый медалью «За трудовую доблесть», Зубков был назначен начальником строительства Ленинградского метрополитена. С началом войны стройка была заморожена, а метростроевцы стали возводить оборонительные укрепления на Карельском перешейке и на Лужском рубеже обороны Ленинграда.

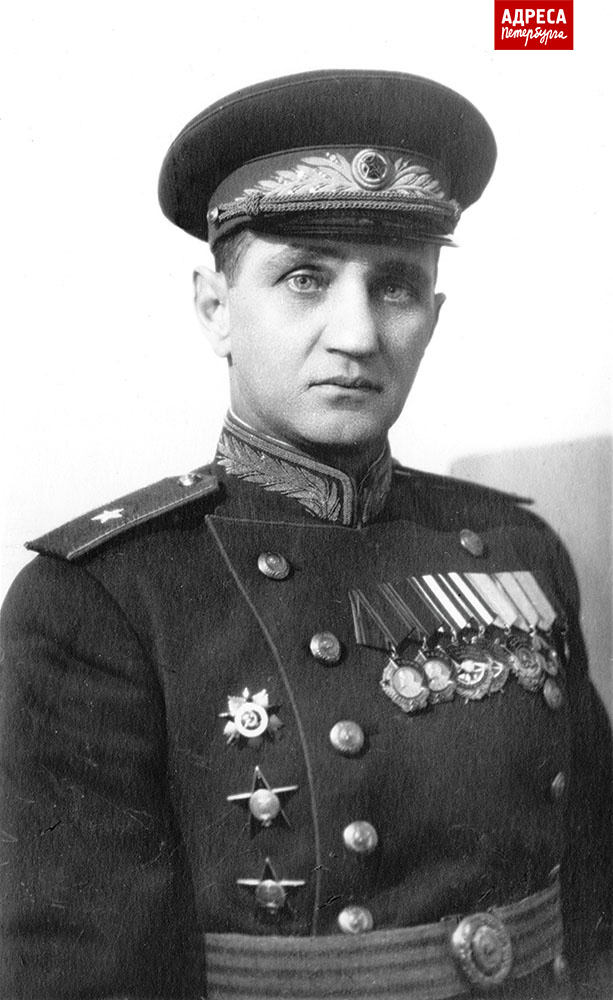

Василий Ефимович Матишев с 16-летнего возраста, с 1921 года, служил в Красной армии. А в 1924 году, в возрасте 19 лет, будучи помощником военного комиссара Четвёртого кавалерийского полка Второй отдельной кавалерийской бригады, получил высшую награду страны того времени — орден Красного знамени.

Служили два товарища

В начале Великой Отечественной Матишев в звании майора командовал Девятой отдельной бригадой. Вскоре он был произведён в подполковники.

С 26 июня 1941 года по 16 сентября бригада участвовала в войне как железнодорожная, затем до 7 февраля 1942-го как стрелковая и, наконец, до 19 февраля 1945 года снова как железнодорожная. В июне 1941-го бригада участвовала в боях в Белоруссии, в частности, вела бои в пятидесяти километрах от Слонима, прикрывая подготовленный к взрыву мост через реку. Отошла с боями, разрушая железнодорожное полотно и объекты инфраструктуры железной дороги, в конечном итоге выйдя из окружения к Могилёву по коридору между городами Скидель и Волковыск. В начале июля 1941 года остатки бригады прибыли в Выборг. В составе бригады были Первый отдельный восстановительный батальон, Четвёртый отдельный восстановительный батальон и Тридцать восьмой отдельный плотничный батальон.

После того как в сентябре 1941 года советские войска форсировали Неву и заняли плацдарм на её левом берегу — легендарный «Невский пятачок» — ленинградским метростроевцам во главе с Иваном Георгиевичем Зубковым было поручено организовать понтонную переправу для транспортировки танков. В феврале 1942 года, успев получить ранение и контузию, он был награждён орденом Красной Звезды.

В наградном листе от 4 декабря 1941 года написано: «Будучи назначен Военным советом Ленинградского фронта вначале главным инженером, а затем начальником танковых переправ тяжёлых танков через р. Нева при проведении операции прорыва войсками 8-й армии, показал не только все свои способности и кипучую энергию, но лично не раз показывал пример смелости, спокойствия и отваги в напряжённые моменты сложнейших работ по переправе танков».

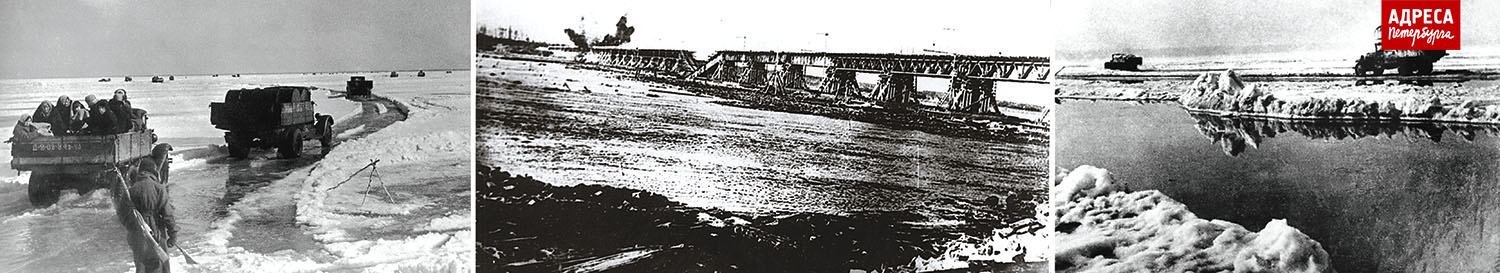

Железная Дорога жизни

В сентябре 1941 года внутри блокадного кольца оказались войска Ленинградского фронта и практически все силы Балтийского флота — около полумиллиона военнослужащих, а также всё гражданское население города — примерно 2,5 миллиона жителей города и 340 тысяч — пригородов. Организация транспортного коридора по Ладоге являлась единственным шансом на спасение Ленинграда. Необходимо было создать инфраструктуру, которую перед войной никто не планировал и не предполагал.

Слабым местом в организации будущей Дороги жизни была Ириновская ветка, железнодорожная колея протяжённостью 56 километров. Она была построена задолго до войны для вывоза торфа и рассчитана на пропуск одной-двух пар поездов в сутки. Станция «Ладожское озеро» также была не готова к выполнению задач для спасения Ленинграда.

До войны на эту станцию прибывал один поезд в сутки, а в сложившейся обстановке станция должна была обрабатывать 6-7 пар поездов в сутки. Железная дорога не справлялась, это стало очевидно, когда началась перевозка грузов по ледовой трассе. В феврале 1942 года Военный совет фронта решает реконструировать Ириновскую ветку. Для этой цели снимается с оборонительных рубежей Девятая отдельная стрелковая бригада, которая в феврале вновь стала железнодорожной, а командовал ею В. Е. Матишев — уже полковник.

Воины-железнодорожники Девятой бригады усилили железнодорожный путь, увеличили станционные пути, построили новые разъезды Корнево и Ваганово. На станции «Ладожское озеро» собрали устройства для экипировки и два разворотных треугольника, установили водонапорную башню и две колонки для заправки паровозов водой. Теперь станция вместо скромной трёхпутной стала большой, в 21 путь. Пропускная способность Ириновской ветки возросла до 7-8 пар поездов в сутки. Это и обеспечило подвоз в Ленинград грузов с восточного берега и вывоз из Ленинграда в эвакуацию горожан, раненых бойцов и заводского оборудования.

До войны никто не предполагал, что железнодорожные пути можно вести прямо до берега озера, а иногда с выходом на пирсы. Требовалось построить слипы, по которым железнодорожные цистерны скатывали прямо в воду. Потом их буксировали вплавь на другой берег Ладоги.

В двух километрах южнее станции Ладожское озеро появилась станция Каботажная. Тремя километрами севернее станции Ладожское озеро, возле бухты Гольцмана, построили станцию Костыль на 17 путей; ещё через два километра, около бухты Морье, станцию Болт; на Осиновецком мысу — станцию Осиновец. Помимо перевозок грузов из тыла страны в блокированный Ленинград и эвакуации жителей, по Ириновской ветке доставляли в Ленинград необходимые для работы электростанций и отопления торф и дрова, которые добывались вблизи этой железной дороги.

Весной 1942 года было принято решение о строительстве подводного трубопровода через Ладогу для поставок топлива в осаждённый город. Первоначально были планы построить трубопровод непосредственно до Ленинграда, но впоследствии от этого варианта отказались. Строительство велось с начала мая по середину июня 1942 года. Железнодорожники обеспечивали подвоз силовых и телефонных кабелей, а также труб, которые укладывали по дну озера с одного берега на другой. Было проложено пять электрических кабелей по дну и трубопровод, по которому качали топливо в осаждённый город.

По трубопроводу прокачивалось до 300 тонн в сутки. Он имел диаметр в 100, а толщину стенок 7 миллиметров. Общая длина трубопровода была 30 километров, из них 21 проходил по дну Ладожского озера от мыса Кареджи на восточном берегу Шлиссельбургской губы до станции Борисова Грива на противоположном берегу.

С 15 июня по 5 сентября 1942 года по трубопроводу перекачали 8258 тонн автомобильного бензина Б-70, 3539 тонн керосина и 1680 тонн лигроина.

Ещё в первую блокадную зиму был разработан проект железнодорожной линии через Ладожское озеро вдоль автомобильной трассы. Увы — нереализованный. Вторично к этой идее возвратились в преддверии второй блокадной зимы. Постановление Военного совета Ленинградского фронта о строительстве свайно-ледовой трассы севернее островов Зеленцы к станции Кобона на восточном берегу Ладоги вышло 26 ноября 1942 года. Да не одной только линии стандартной колеи, а ещё и узкоколейной несколько южнее.

В экстренном порядке на западном берегу озера сосредоточили группировку строителей УВВР-2 во главе с И. Г. Зубковым, Девятой железнодорожной бригады, которой командовал В. Е. Матишев, Одиннадцатой железнодорожной бригады под командой Г. П. Дебольского, а также специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения.

Но тут начались штормы. В итоге к строительству приступили только в начале января 1943-го. К 18 января построили около трети обеих 35-километровых трасс, но стройку пришлось остановить, а всё оборудование и материалы перебрасывать на новое место.

Дорога Победы

18 января 1943 года Красная армия прорвала блокаду Ленинграда и восстановила сухопутное сообщение города с большой землёй. В коротком кровавом сражении, вошедшем в историю как операция «Искра», удалось пробить коридор в задыхающийся город.

В Государственном комитете обороны не колебались ни секунды — решение о строительстве железной дороги приняли прямо в день прорыва блокады. Ставка поставила задачу обеспечить пуск поездов за двадцать дней. За это время требовалось с нуля возвести дорогу — 33 километра от Шлиссельбурга до Полян — и выстроить на этом пути переправы через Неву и две реки поменьше. Время предельно ограниченное, да и задача фактически за гранью возможностей. Командовать строительством железнодорожной трассы Шлисельбург — Поляны, которую в будущем назовут Дорогой Победы, было поручено И. Г. Зубкову.

Дорогу проложили вдоль южного берега Ладоги от станции Шлиссельбург Ириновского направления — станция находилась на правом берегу Невы — к платформе Поляны на перерезанной фашистами линии Ленинград — Волховстрой. На этой дороге были построены железнодорожные мосты через Назию и Неву. Прокладывать пути в зимних условиях строителям-железнодорожникам было не внове, а только что наработанный опыт прокладки ладожской свайно-ледовой трассы пригодился для возведения переправы через Неву.

Мосты через Неву

Основные строительные работы были начаты 22 января. Строительство деревянного низководного моста на сваях через Неву было окончено 2 февраля. На его строительстве применялось 16 копров. Значительная часть моста имела дуго-образную в плане форму с радиусом в 600 метров, общая длина моста составляла 1,3 километра. Высота рельсового полотна над водой составляла 2,8 метра у правого берега Невы и 5,7 метра у левого. Этот мост предполагалось использовать лишь несколько месяцев. До начала ледохода его должны были разобрать и построить постоянный. К 5 февраля была окончена укладка главного пути на всей трассе, 6 февраля 1943 года по железной дороге началось сквозное движение поездов с грузами для Ленинграда. Железная дорога в ряде мест проходила в 5-6 километрах от линии фронта.

На трассе было устро но три разъезда: Левобережный на 4-м километре от станции Шлиссельбург, Липки на 11-м и Междуречье на 23-м. Вдоль железной дороги была сооружена воздушная линия связи в пять проводов.

В феврале началось строительство постоянного железнодорожного моста длиной 852 метра через Неву. Движение поездов по нему началось 19 марта 1943 года. Новый мост располагался в пятистах метрах от ранее построенного деревянного низководного моста, ниже по течению реки. Мост был построен на деревянных сваях с 114 деревянными опорами, как с металлическими, так и с деревянными пролётными строениями. Длиной по 5 метров были 88 пролётов, 10 пролётов насчитывали 11 метров, остальные имели длину от 19 до 23 метров. Для пропуска судов предназначались 5 пролётов; один из них был разводным. Высота моста от воды до уровня рельсов составляла 8 метров. Для въезда на сооружение на левом берегу была сделана выемка глубиной до 7 метров, а на правом берегу — насыпь высотой до 8 метров. Возле моста были построены ледозащитные сооружения, также они были сооружены в 650 метрах выше по течению — возле крепости Орешек. Весной 1943 года было принято решение не разбирать низководный мост, как изначально предполагалось, и оставить его как дублирующий.

Спасти дублирующий низководный мост предстояло не только от немцев, но ещё и от ледохода. Работы по защите от ледохода возглавлял лично генерал-майор Василий Матишев, в то время уже начальник железнодорожных войск Ленинградского фронта.

Матишев организовал целую спасательную операцию. Над рекой гремели взрывы, — в истоке Невы сапёры рвали лёд фугасами. Особо крупные поля обстреливала артиллерия, а затем более мелкие, но всё же представлявшие угрозу льдины разбивали тротиловыми шашками. На последнем рубеже стояли женщины с баграми на мосту, которые просто отталкивали льдины от опор. На Неве одновременно работало по полторы тысячи человек, включая две сотни подрывников.

Весна и лето принесли новые трудности — дорогу строили зимой, укладывая шпалы на снег, почву под рельсами размывало, поезда шли через жижу. Насыпь достраивалась прямо на ходу. На низководном мосту, чтобы пропускать суда, выстроили разводную часть. При помощи понтонов «разводной» пролёт открывался силой течения, а после прохода судна его закрывали пароходом.

Даже после снятия блокады зимой 1944 года железная дорога продолжала работать. До 10 марта 1944-го по ней провели шесть тысяч поездов!

За того парня

Весной 1944 года движение по Дороге Победы остановилось — фронт ушёл достаточно далеко, чтобы восстановить полноценную связь по постоянным железным дорогам. Дорога Победы спасла множество жизней, но, увы, главный руководитель её создания И. Г. Зубков погиб в сбитом самолёте 28 июня 1944 года в возрасте 39 лет.

После его гибели В. Е. Матишев был назначен руководителем Управления военно-восстановительных работ № 5 Наркомата путей сообщения, позже вновь преобразованного в Ленметрострой. В 1944–1946 годах он руководил восстановлением железнодорожных путей и технических сооружений в окрестностях Ленинграда. Под его руководством метростроевцы восстанавливали и Ленинград, а потом вернулись в шахты метрополитена, заложенные ещё до войны под руководством И. Г. Зубкова.

В 1946 году Василий Ефимович получил новое военное назначение, а на посту в Ленметрострое его сменил уже гражданский руководитель. После этого Матишев руководил различными соединениями железнодорожных войск и был уволен из армии только в 1962 году. В 1969-м ушёл из жизни и он, в возрасте всего лишь 64 лет.

Nota bene:

Первым участникам масштабных строек в нашем городе и окрестностях посвящается новая рубрика в жёстком рубрикаторе Журнала Учёта Вечных Ценностей. Их имена продолжат ряд, начатый первостроителями Санкт-Петербурга, памятник которым установлен в Сампсониевском саду на Выборгской стороне.

В одном из подъездов легендарного Толстовского дома между набережной реки Фонтанки и улицей Рубинштейна по инициативе председателя местного Товарищества собственников жилья искусствоведа Марины Колотило возле одной из квартир в 2018 году установлен необычный памятник. Это мемориальный информационный стенд, рассказывающий, что с 1944 по 1966 год в квартире № 164 жил В. Е. Матишев. На установленном в Толстовском доме мемориальном стенде — портрет Василия Ефимовича в генеральской форме с многочисленными боевыми наградами, фотографии Дороги жизни, Дороги Победы, строившиеся в 1943 году железнодорожные мосты через Неву, карта боевых действий 1941–1944 годов… Среди фотографий есть и снимок памятника на 47-м километре железнодорожной Дороги жизни — мемориальная километровая стела и паровоз, приведший первый состав в блокадный Ленинград. Фотографии для мемориального стенда предоставила Лариса Васильевна — дочь Василия Ефимовича Матишева.