Талантливый химик, ученик Д. И. Менделеева, С. М. Прокудин-Горский раскрылся как фотомастер, изобретший технологию съёмки на плёнку, передающую краски нашего мира. Более того, он был впереди технического прогресса — в его время, в начале XX века, цветную бумагу ещё не изобрели. Негативы фотографий смотрели как диафильмы — через проектор или на просвет.

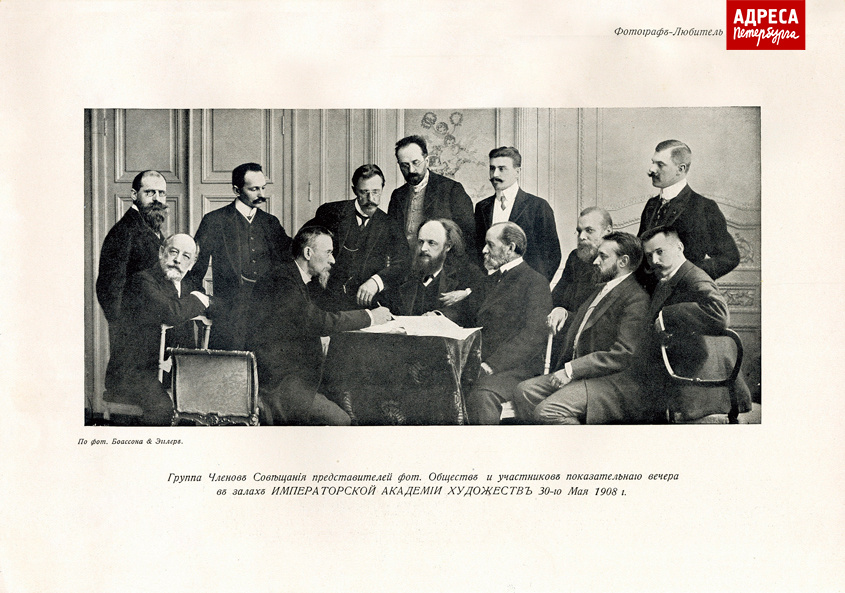

Свои эксперименты Прокудин-Горский проводил в Лужском уезде Петербургской губернии, затем представил их на выставке в Академии художеств и — получил высочайшее поручение Николая Второго. Как написано в официальном документе — «заснять всевозможные стороны жизни всех областей Российской империи» [1, c. 6]. В семье Прокудина-Горского вспоминают, якобы император сказал просто: «Снимай всё, что тебе покажется интересным». Для этого фотографу-новатору выделили специальный вагон, а царская канцелярия разослала по России предписание всем чиновникам помогать мастеру светотени.

О том, как работалось в этой командировке, Сергей Михайлович Прокудин-Горский вспоминал: «Делать снимки приходилось в самых различных и часто очень трудных условиях, а затем, вечером, надо было снимки проявить в лаборатории вагона, и иногда работа затягивалась до поздней ночи, особенно если погода была неблагоприятна. И нужно было выяснить, не окажется ли необходимым повторить съёмку при другом освещении прежде, чем уехать в следующий намеченный пункт. Затем с негативов там же в пути делались копии и вносились в альбомы» [2].

Шли практические поиски новых форм передачи окружающей действительности через фотографию. Прокудина-Горского интересовали как художественные, так и технические подходы, главное — чтобы в них было новаторство, способствующее достижению новой реальности снимков.

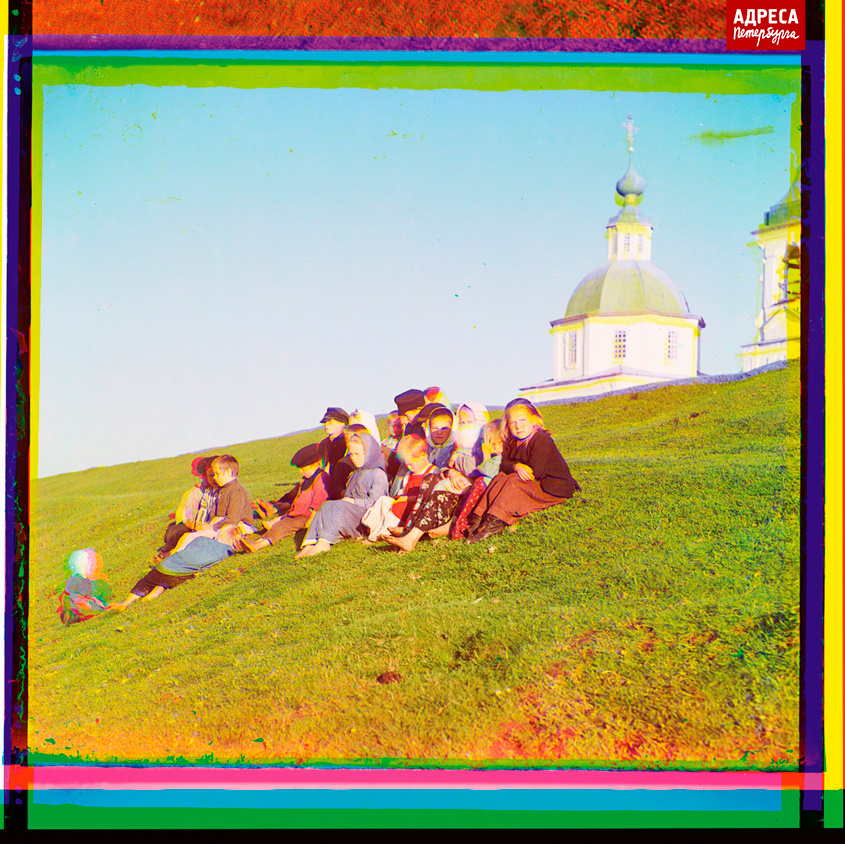

Он ставил задачу уловить время перемен, которое в прозе описывал А. П. Чехов. Время, когда сегодняшние дети завтра станут жить в другой стране, непохожей на нынешний мир. Это можно было передать, работая «на местах», создавая фотографическое описание России.

Особое внимание Сергей Михайлович уделял именно образам, делал по сотне дублей, стремясь работать не как статист, а как репортёр. Он приучал к себе, своей технике героев снимков, таким образом достигая естественности в жестах и мимике. Не удивительно, что выделенных императором Николаем Вторым денег на экспедицию не хватало, и приходилось залезать в семейный бюджет, чтобы не формально выполнить намеченную задачу.

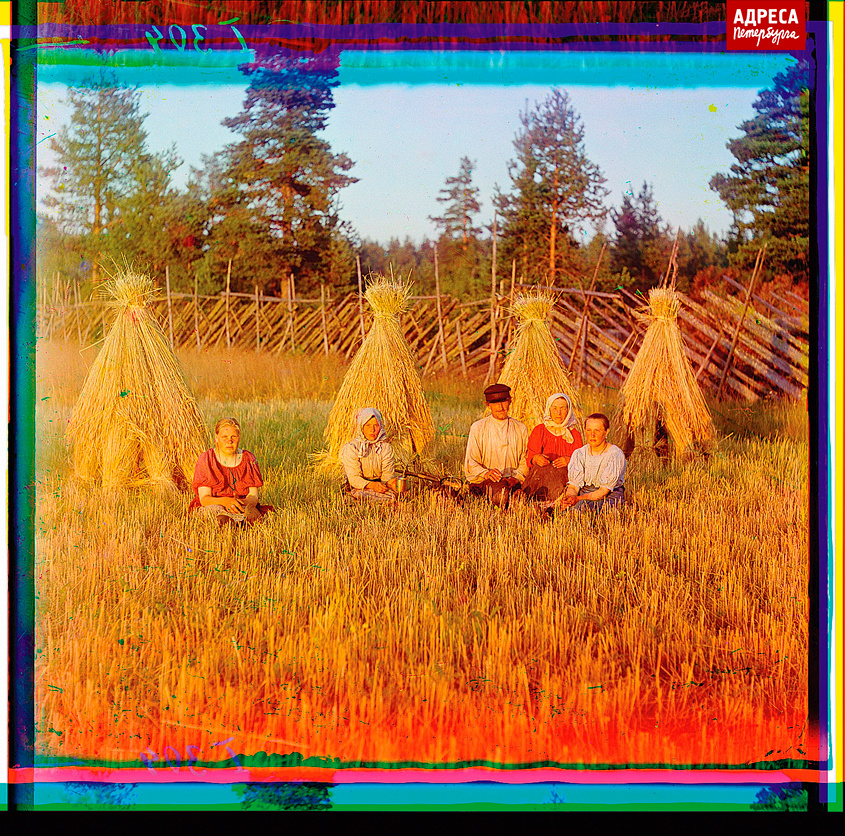

Начало творческой поездки государственной важности было положено в Петербургской губернии. В Президентской библиотеке, открывшей осенью 2012-го тематической год «Российский народ», самая большая в стране оцифрованная коллекция С. М. Прокудина-Горского. На его фотографиях — дети Присвирья и их родители, убирающие зерно, сметающие в копны лён на фоне вепсских заборов, до наших дней строящихся перекрёстными жердями.

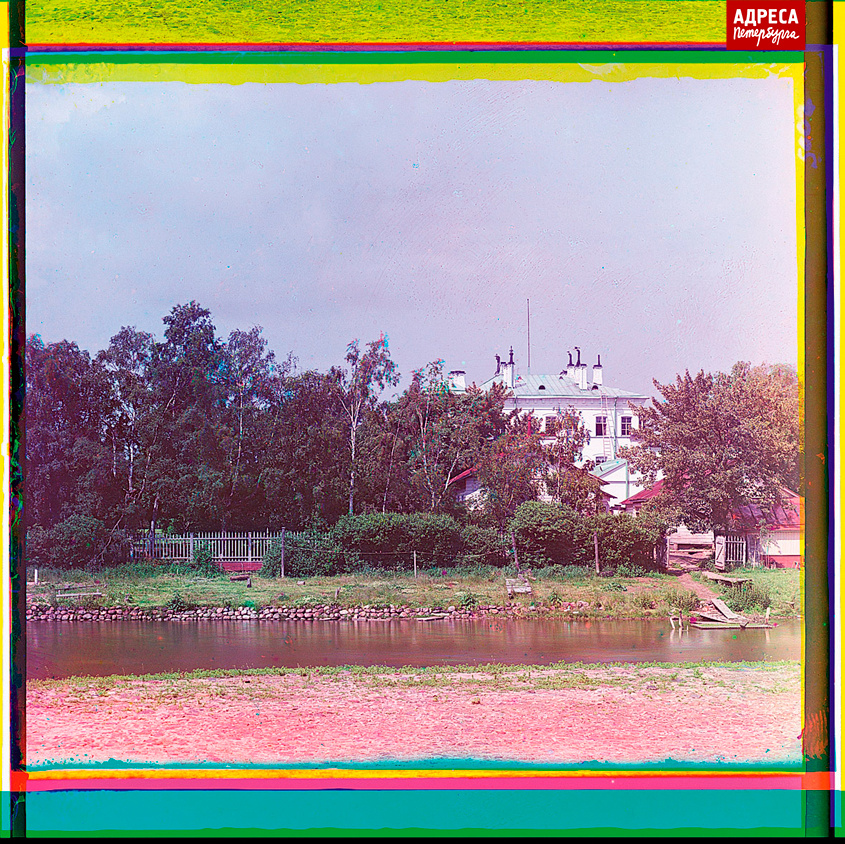

Фото начала ХХ века показывает, что актуальная сегодня проблема «красных линий» в небольших городах и посёлках может решаться. Снимок домов вдоль Ояти, стоящих будто по линейке, подтверждает возможность такого порядка.

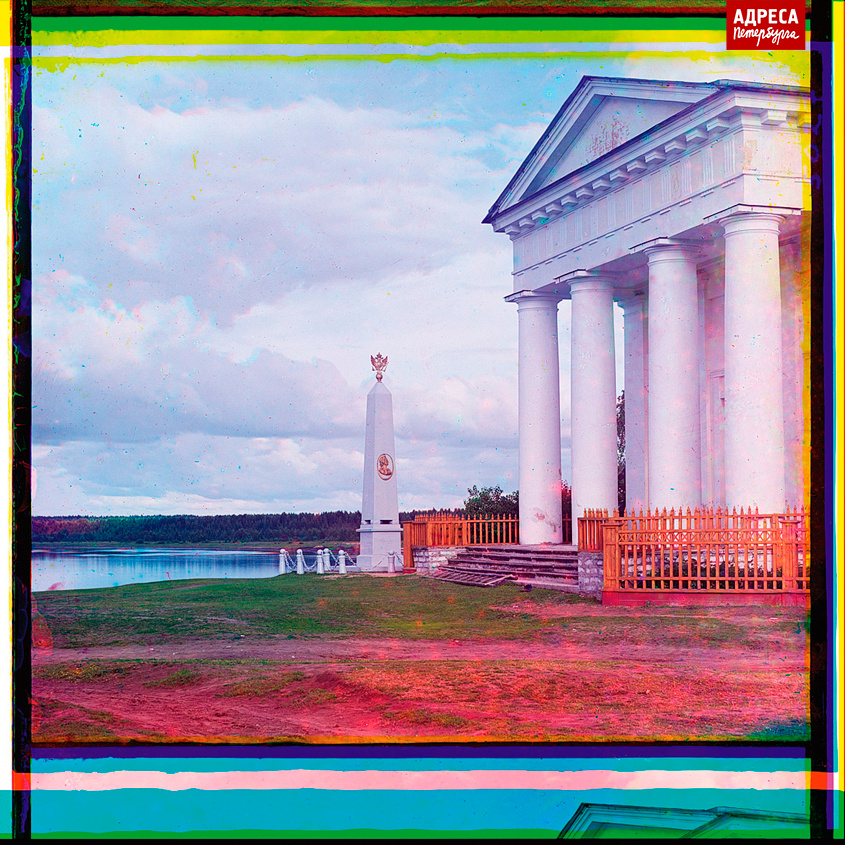

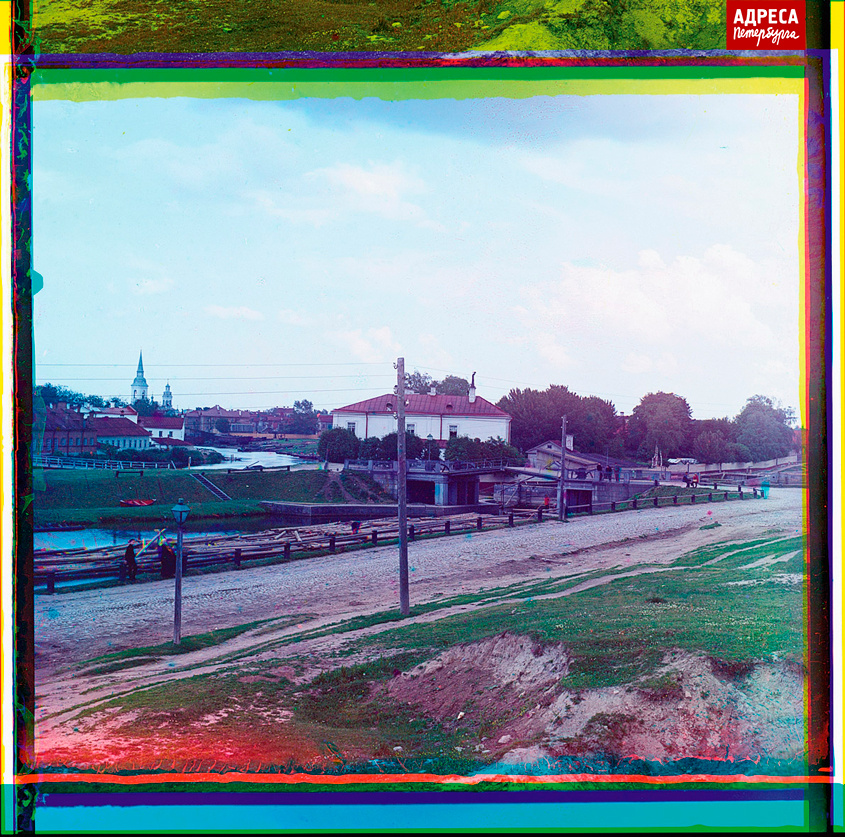

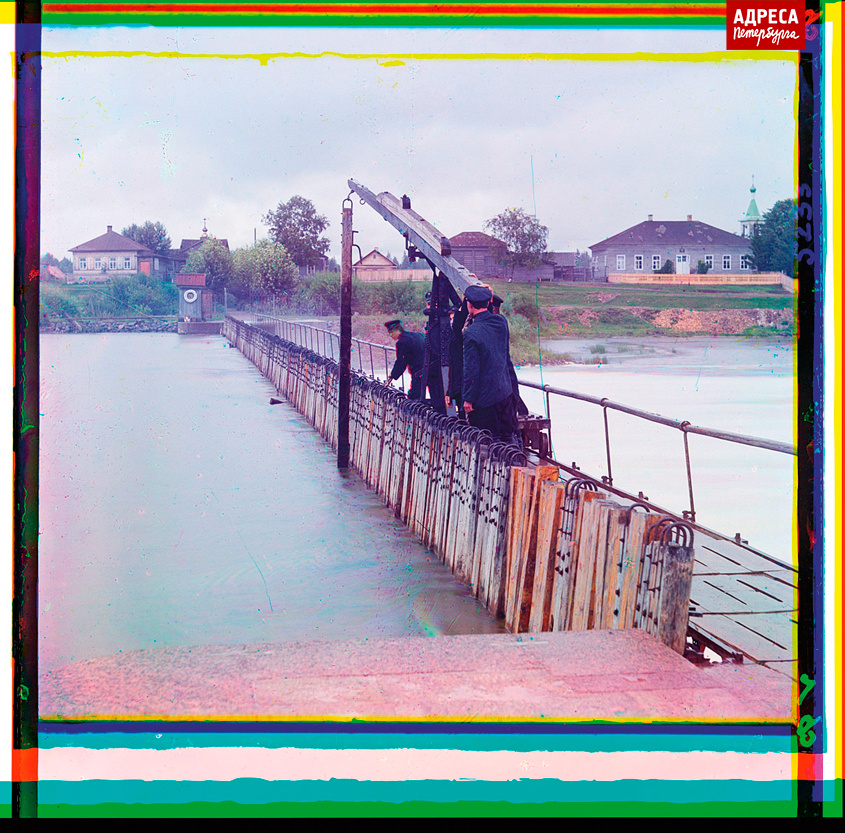

Географически точны снимки городов-предвестников Санкт-Петербурга. Шлиссельбург и Лодейное Поле, отметившие 310-летие в 2012 году, имеют разную историю, но их значения в летописи России во многом схожи.

В Лодейном Поле Пётр Первый на Олонецкой верфи начал строить флот для сражений на Балтике, Шлиссельбург стал «ключом», защитником молодой столицы. Оба города заслуживают внимания в преддверии юбилея Санкт-Петербурга, отмечаемого в 2013 году.

На снимках Прокудина-Горского пейзажи и сцены, увиденные в 1909 году, во многом перекликаются с сегодняшним днём. Фотография «Памятник императору Петру Первому», выполненная на берегу Свири в Лодейном Поле, сделана примерно там, где сегодня стоит памятник в честь 300-летия города. Пейзажный снимок, на котором угадывается церковь, тоже «читаемый», город разросся, изменился за 100 лет, но храм Петра и Павла — разрушенный и вновь отстроенный — стоит, где его запечатлел век назад фотомастер из Санкт-Петербурга.

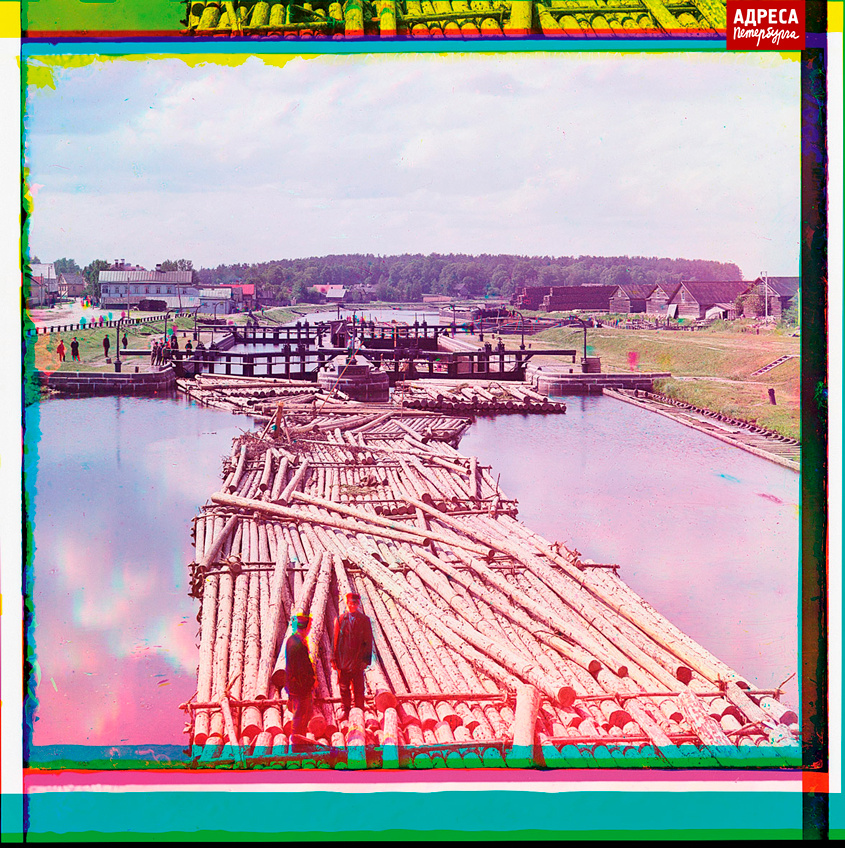

Шлиссельбург на снимках 1909 года тоже имеет ясную географическую привязку к сегодняшнему дню. Каждому жителю «города-ключа» хорошо известны места, где фотограф запечатлел мост через Екатерининский канал и гружёные лесом баржи. Рассматривая эти снимки, можно понять и важность доведения до конца проекта очистки каналов, а ещё — могучий туристический потенциал наших территорий.

Президентская библиотека именно для того, чтобы просвещать на основе объективных исторических документов, и была создана три года назад. Сюда из-за океана вернулась оцифрованная коллекция Прокудина-Горского. Судьба его работ — детективная история. После революции и Гражданской войны они были вывезены за границу. Говорят, не полностью, якобы советская таможня не пропустила тысячи негативов со снимками стратегических объектов. Судьба этих материалов неизвестна. Переправленная и уцелевшая часть коллекции была приобретена у родственников Прокудина-Горского библиотекой Конгресса США и до 80-х годов прошлого века оставалась неизвестной широкой публике. С развитием технологии оцифровки материалы становились доступнее, но — не в России. Обратно, на родину Прокудина-Горского, в страну, где и были сделаны снимки, оцифрованные фото попали благодаря соглашению, подписанному Президентской библиотекой и библиотекой Конгресса США.

Литература:

Гаранина С. П. Российская империя Прокудина-Горского. 1905–1916. М., 2006.

Гаранина С. П. Сергей Михайлович Прокудин-Горский // Каталог выставки «Достопримечательности России в натуральных цветах».

À PROPOS

Валентин Сидорин — секретарь Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководитель пресс-службы Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.