Немногим ранее, в октябре, когда блокадное кольцо вокруг города уже сомкнулось, в Эрмитаже прошло заседание, посвящённое Низами. Ленинград был признанным центром советского востоковедения. Творческая инициатива принадлежала эрмитажному отделу Востока. В крупнейшем музее страны в 1935 году был проведён знаковый Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, признанный невероятно важным событием в истории отечественного и мирового востоковедения.

Директором государственного Эрмитажа был в 1941 году академик Иосиф Абгарович Орбели. Он встречал гостей, пришедших отметить 500-летие Навои. Заседание происходило в лекционном зале. Борис Борисович Пиотровский сделал доклад на тему «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои». Николай Лебедев прочёл свои переводы стихов Навои. У Лебедева была последняя степень дистрофии — в зал его внесли друзья.

И. А. Орбели вспоминал: «10 декабря 1941 года в окружённом, скованном полной блокадой Ленинграде, в одном из залов Эрмитажа, где температура дошла уже до минус 12 градусов, проходило торжественное заседание... Когда звучали стихи Навои, воздух содрогался от разрывов немецких снарядов, но никто из зала, где шло заседание, не вышел».

В 2021 году, тоже 10 декабря, в Эрмитажном театре отмечалось 80-летие того героического юбилейного заседания, состоявшегося в блокадном Ленинграде. Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, открывая вечер, подчеркнул, что заседание в блокадном Ленинграде проходило, по воспоминаниям его отца Бориса Борисовича, в тот самый день, когда перестали ходить трамваи. Именно потому, что учёные собрались в крайне трудных условиях, мероприятие было очень важным для жизни и истории музея. В годы Великой Отечественной войны, в окружённом врагами Ленинграде, сотрудники Эрмитажа продолжали работать и благодаря этому выжили. Они работали на будущее, и действительно, то, что они делали, сработало на будущее.

В своём выступлении Фирдавс Фридунович Абдухаликов, председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, рассказал о значении Алишера Навои как человека мира, выразителяидей гуманизма и добра. Прозвучали научные доклады, посвящённые коллекциям музеев и научных учреждений Санкт-Петербурга, связанным с Навои и его эпохой. Антон Дмитриевич Притула, представляющий отдел Востока Государственного Эрмитажа, в своём докладе рассказал о Герате, родном городе Навои, и эрмитажных экспонатах, происходящих из этого города. Доклад Ольги Валентиновны Васильевой из Российской национальной библиотеки был посвящён рукописям Навои в санкт-петербургских коллекциях.

В заключение прозвучали газели Алишера Навои в исполнении народной артистки Республики Узбекистан Мунаджат Юлчиевой в сопровождении игры на традиционных инструментах. Газели в переводе на русский язык прочитала Полина Любимова, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.

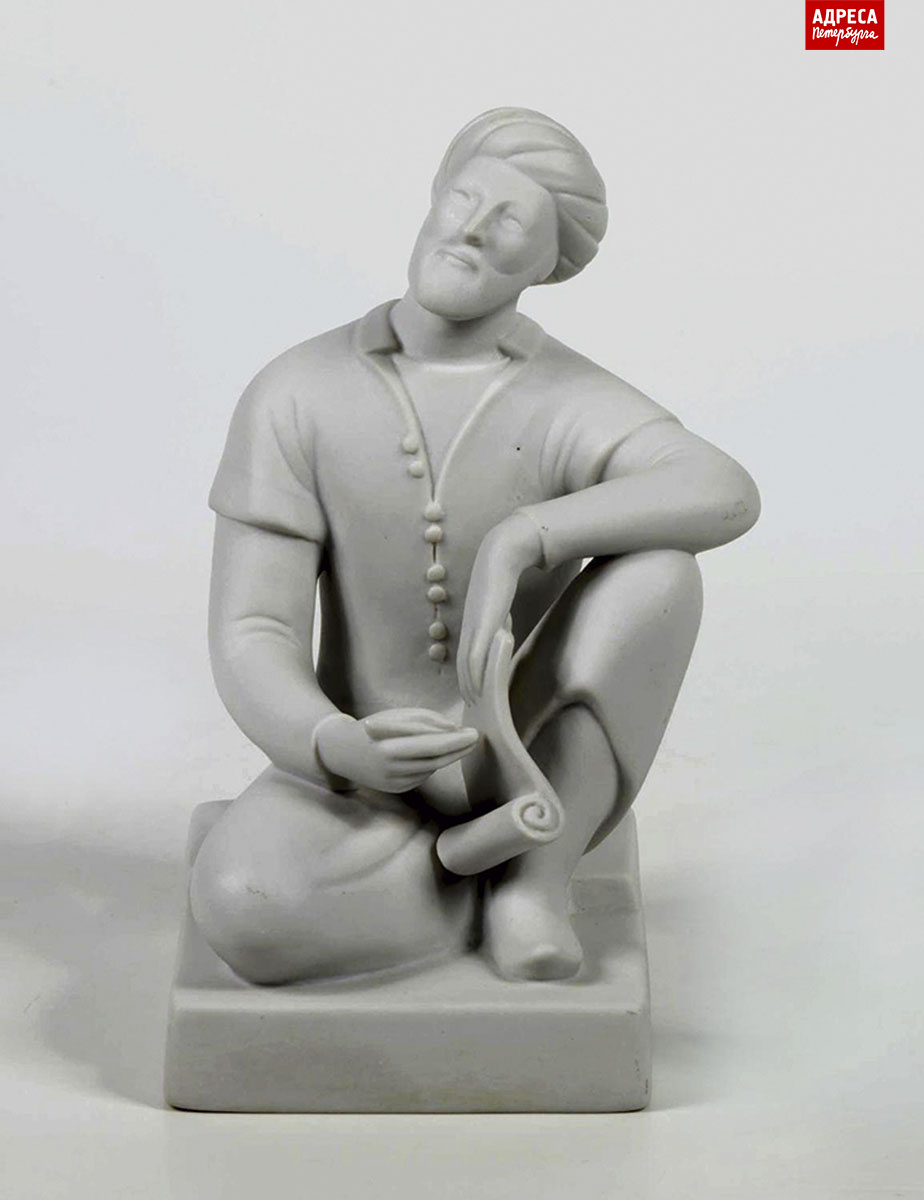

В память о прошедшем 80 лет назад заседании в Эрмитажном театре представили фарфоровые изделия, которые были созданы в 1941 году на Ленинградском фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова и расписаны Михаилом Мохом сюжетами по мотивам произведений Навои, а также «Боевой листок» того же времени с заметкой Бориса Борисовича Пиотровского об этом заседании.

Наследие Алишера Навои огромно. Известно более трёх тысяч его произведений на тюркском языке и «Сокровищница мыслей» — поэтический свод, составленный самим поэтом в диванах, соответствующих четырём периодам жизни поэта: «Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Стихи относятся к разным лирическим жанрам, среди которых особенно многочисленны газели — их более двух с половиной тысяч. В сборниках стихов — диванах — присутствуют и стихотворения других жанров, поскольку отклики на известные факты жизни поэта в них улавливаются редко, и вообще, событийность им не свойственна. В этом смысле концепция журнала учёта вечных ценностей, срок годности которого не ограничен именно в силу отсутствия временных информационных поводов, восходит к принципам древней восточной поэзии.

«Сокровищница мыслей» — лирическая исповедь Навои, передающая всю гамму его переживаний. Наряду с внешним любовным планом в них присутствует высший — использующий традиционные образы чувственной лирики в метафорическом ключе. Оригинальные метафоры Навои переплетаются с традиционными, почерпнутыми им из богатой традиции восточной поэзии.

Одной из главных своих задач Навои считал развитие литературного тюркского языка. Именно в лирике поэта тюркский стих достиг вершин художественной выразительности: его газели поражают филигранной отделкой деталей, виртуозным соответствием формальным правилам, семантической игрой, свежестью образов, аллегорий и метафор. Благодаря лирике Навои фарси утратил статус единственного литературного языка Средней Азии.

Огнём страданий освещён наш обветшалый дом,

Как будто бы дохнул дракон в проломанный проём.

Для птицы вожделенных встреч опасны зёрна слёз:

Зерном несчастий не завлечь того, кто ввысь влеком.

Сияньем свет красы облёк убогий наш приют,

И в нём горим мы — мотылёк вослед за мотыльком.

Как сердце, страстью смятено, осмеивало ум!

Безумное, сожглось оно, играючи с огнём.

Исчезли сон мой и покой от россказней людских,

А счастье от молвы людской спит непробудным сном.

Меня ты, кравчий молодой, не губишь, а бодришь

Как будто ты живой водой поишь, а не вином.

Стократ наставнику хвала стези небытия,

Сиянию его чела хвалу мы воздаём.

Своё узрел я сердце вдруг средь любящих сердец,

Но ты не вышла к ним, мой друг, их ждал дурной приём.

(Из «Сокровищницы мыслей»)