По проекту архитектора Штакеншнейдера изначально в усадьбе были построены две большие деревянные конюшни на каменных фундаментах. В них должны были комфортно размещаться примерно 32 лошади. Однако в 1901 году князь Константин Эсперович счёл, что такие конюшни недостаточно хороши для его породистых скакунов, и приказал построить на старых фундаментах кирпичные здания. Общая длина их превышала 130 метров.

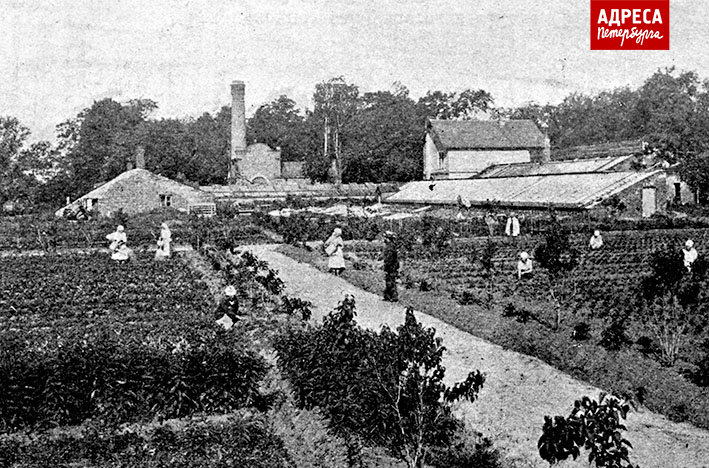

После революции, весной 1919 года опустевшая и разорённая усадьба на Крестовском острове была предложена Государственному сельскохозяйственному музею для создания в ней учебно-вспомогательного питомника или, как его ещё называли, «Живого музея». В питомнике предполагалось разводить и содержать «наглядные пособия» для курсов по подготовке инструкторов по огородничеству, садоводству, животноводству и пчеловодству.

В 1942 году в здание дворца попал снаряд. Дворец сгорел, после войны его не стали восстанавливать. В 1952 году Государственный сельскохозяйственный музей был официально ликвидирован. В 2001 году обе конюшни, два хозяйственных флигеля, дом садовника и оранжереи были снесены.

Однако лошади в бывшую усадьбу всё же вернулись. В 1986 году было организовано ПТП «Простор», деятельность которого предполагала в частности и коммерческое использование лошадей. Лошадкам выделили банно-прачечный корпус Штакеншнейдера, стоявший на берегу Малой Невки, — без крыши, с выбитыми окнами и сорванными дверьми, но зато с почти уцелевшими стенами из старого кирпича.

На работу в «Простор» пришли конники-профессионалы из колтушской конно-спортивной школы, и одним из них был Виктор Иванович Романов — мастер спорта и каскадёр, тогда активно работавший на киносъёмках. Он и стал основным связующим звеном между конюшней в бывшей усадьбе и кинематографическим миром.

Одним из серьёзных увлечений Виктора Ивановича было коллекционирование старинных конных экипажей. Он неустанно разыскивал их останки везде, где только можно, и свозил в «Простор». Там кареты, сани, пролётки, дрожки, двуколки, шарабаны и телеги общими усилиями реставрировали. Сейчас конный центр располагает парком из примерно 40 старинных экипажей XIX — начала XX века. Шорник Виктор Богданов занимается изготовлением исторической лошадиной амуниции и упряжи по эскизам, взятым в архивах Эрмитажа. Имеется даже настоящее дамское седло XIX века. Сейчас в трёх конюшнях центра проживает тридцать лошадей разных пород и мастей.

Лошади «Простора» помогали кинематографистам воссоздавать на экране историческую действительность в «Царской охоте», «Русском бунте», «Сибирском цирюльнике» и во многих других фильмах. Сериалы «Двадцать лет спустя», «Пером и шпагой», «Мастер и Маргарита», «Сонька Золотая Ручка» тоже не обошлись без лошадок с Крестовского. Кроме того, Михаил Боярский, Юрий Кузнецов, Анастасия Мельникова, Анна Самохина, Анна Ковальчук и другие киноактёры занимались здесь основами верховой езды.

Среди четвероногих артистов были и есть настоящие таланты. Например, вороной конь Гайсанас умел терпеливо обучать начинающих всадников и молодых лошадей. Будучи коренником в тройке, он мог движением могучих плечей ввести в дисциплину расшалившихся пристяжных. Белый красавец Тобольск выглядел на экране как мифический чудо-конь из сказки. Ему особенно удавались эпические роли, как в фильме «Александр. Невская битва». Кобыле Айле — Бабе Асе — больше двадцати пяти лет. На её счету полтора десятка кинофильмов, и она продолжает сниматься. Её не испугать ни бомбой народовольца, ни пушечным выстрелом, ни ярким светом прожекторов, а красивой «исторической» уздечке и под бравым всадником в офицерском мундире Айле выглядит гораздо моложе своих лет.

Банно-прачечный корпус усадьбы Белосельских-Белозерских, в котором сейчас размещается конюшня конного центра «Простор».