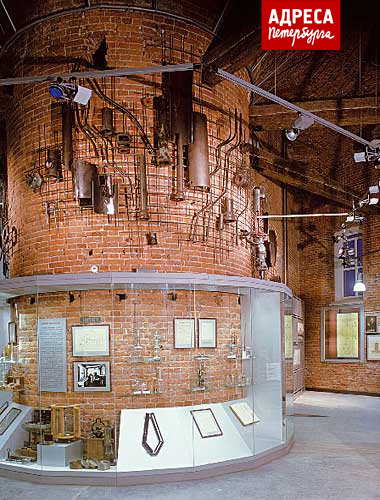

Хочу специально поговорить о музейном дизайне. Обычно его не замечают, как не замечают работу нормально функционирующей коммунальной службы, того же «Водоканала»: течет себе вода – и ладно, идут себе зрительские потоки – и хорошо. Перед дизайнерами Музея воды (руководитель творческой группы М. Дынай) стояла задача повышенной сложности.

С одной стороны – против них играла сама геометрия: дело – труба, иначе скажешь – цилиндр дымовой трубы в цилиндре башни, вот и вся экспозиционная площадь. Заказчик тоже задал жару – выдвинул самые противоречивые требования. Здесь и историко-познавательные аттракционы – всякие там Героновы шары и Архимедовы винты, модели водопроводов, «сработанных еще рабами Рима». И многовековая история коммунальной службы, явленная в самых противоречивых в визуальном плане материалах – от чертежей и фотографий до производственных образцов – ватерклозетного фаянса и чугунных задвижек. И жизнь предприятия как такового – вплоть до рассказов о ветеранах и демонстрации наград и переходящих призов. Марина Дынай выбрала единственно верную в этих обстоятельствах стратегию. Я бы назвал ее – скромность паче гордости. Возможно, здесь сказался ее многолетний опыт создания экспозиций в Русском музее – тут уж волей-неволей дизайнер «умирает» в произведении или тенденции, с которыми работает. Конечно, можно выпендриваться и самореализовываться во что бы то ни стало, но это в музейном деле – дурной тон.

Фотографии любезно предоставлены Музеем воды

Так вот, эта смиренная стратегия проявилась прежде всего во взаимоотношениях с пространственной ситуацией. Труба так труба – дизайнеры ничего не спрямляли, не тянули пространство на себя, напротив, все экспозиционные установки буквально льнут к обводам, обволакивают их. Витрины – кстати, редкого для нашей практики отменного качества – предназначены одновременно и для экспонирования, и для складирования, хранения. В конструкцию заложен момент функциональной и эмоциональной компенсации – понимаем, выставочных площадей маловато, но мы готовы доверительно показать именно вам то, что вынуждены прятать... Но еще тоньше эта стратегия реализуется в работе с собственно экспозиционным материалом, точнее даже – с видением этого материала заказчиками. Они ведь, эти заказчики, хотели всего сразу – и дидактики школьного физического кабинета, и наивного эффекта присутствия мемориального уголка, и старомодной официальности производственного музея трудовой и боевой славы, и исторического экскурса, действительно поучительного и свежего в информационном плане. Что оставалось делать бедному дизайнеру? Скромность без гордости обернулась бы профессиональной угодливостью – хозяин-барин, аранжируем весь этот разнобой более или менее грамотно – и все, над нами не каплет. Скромность паче гордости заставила отрефлексировать свою стратегию, сделать ее концептуальной. То есть увидеть во всех этих предложенных обстоятельствах – разношерстном материале, противоречащих друг другу способах подачи и т.д. – нечто объединяющее. А именно – отсутствие равнодушия, наивную гордость, теплоту. Это и помогло работать со всем, предложенным к показу, как с артефактами. Даже с банальными кубками и грамотами – за ними ведь тоже стоит что-то человеческое. Слишком человеческое – как сказал бы Ницше. Ну а уже эта «артефактовая» установка помогала выразительно и вкусно лепить наиболее зрелищные узлы экспозиции – дендрарии с ватерклозетными фаянсовыми чашами-цветками, гроздья держаков и т.д. А самостоятельные произведения – рельефы из «водосточных труб», и в особенности – монументальные текстильные коллажи О. Флоренской на водоканальские темы – артикулировать как границы стратегии, ее пределы. Дескать, скромность наша осмысленная, отрефлексированная: могли бы отвязаться, вон какую конфетку сделать из вашего материала! Но – блюдем его интересы, идем ему навстречу, выявляем его внутренние содержательные смыслы. Такой вот неснобистский, деликатный музейный дизайн…

Обложка публикации: Александр Боровский. Фотография Кирилла Морозова