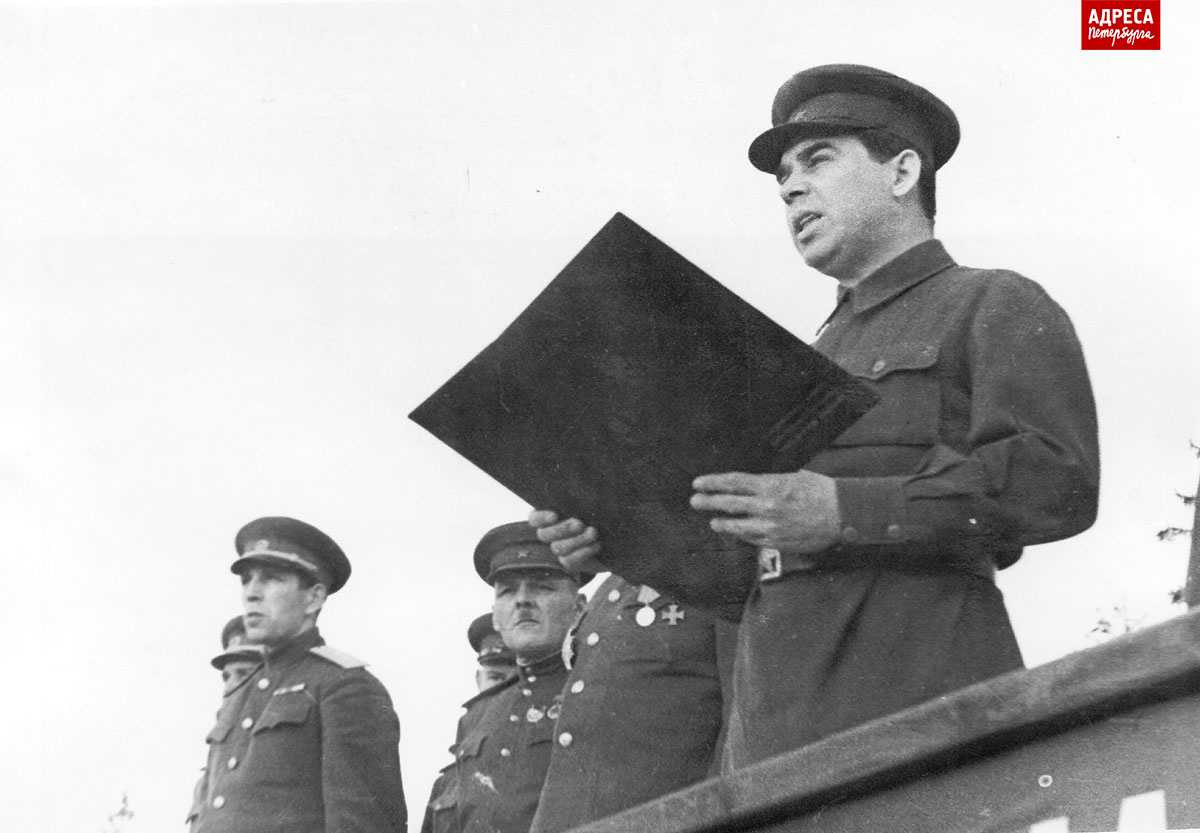

Служебное восхождение Попкова происходило в период массовых арестов в среде партийно-хозяйственного аппарата 1937–1938 годов. Пётр Сергеевич — выходец из села Колитеево Владимирской губернии. В 34 года он стал председателем Ленинского районного Совета депутатов трудящихся города Ленинграда, а ещё через три года, в 1940 году — занял пост председателя исполкома Ленинградского совета депутатов трудящихся, то есть главы города по хозяйственно-распорядительной части.

П. С. Попков внёс огромный вклад в жизнеобеспечение блокированного в годы Великой Отечественной войны города. Он был членом целого ряда специальных комиссий, созданных для оперативного решения задач, многие из которых стали беспрецедентными в практике городского управления. Под руководством П. С. Попкова проводились первостепенные по значимости мероприятия, такие как улучшение продовольственного положения в городе, эвакуация населения и промышленных объектов, восстановление сферы жилищно-коммунального хозяйства Ленинграда, поддержание необходимых санитарно-бытовых условий жизни горожан и многое другое. После завершения войны он руководил восстановлением города и области в качестве главы Ленинградских областного и городского комитетов партии, став на этом посту преемником таких видных политических деятелей, как С. М. Киров, А. А. Жданов, А. А. Кузнецов. В 1946 году П. С. Попков был избран депутатом Верховного Совета СССР, а уже в 1950-м расстрелян в числе основных фигурантов «Ленинградского дела». Реабилитирован посмертно.

Биография Петра Сергеевича Попкова мало освещена в литературе, поскольку «Ленинградское дело» надолго подвергло забвению имена руководителей города 1940-х годов. После реабилитации о личности П. С. Попкова историки стали писать и говорить вскользь, не углубляясь в детальный анализ его политической биографии. К оценке политической биографии П. С. Попкова следует подходить с позиций своего времени, направив внимание на его персональный вклад в блокадный и послевоенный, восстановительный периоды жизнедеятельности Ленинграда советского периода. Он был талантливым и деятельным хозяйственником-руководителем, что успешно доказал в блокаду и в послевоенный период.

В ноябре 1937 года П. С. Попков был избран председателем Ленинского районного совета депутатов трудящихся города Ленинграда. Сам районный Совет был учреждён незадолго до этого — в 1936 году, в связи с образованием Ленинского района. Районный Совет решал все вопросы местного значения, руководил деятельностью подчинённых ему государственных органов, социально-культурным строительством, утверждал планы экономического и социального развития, местный бюджет, обеспечивал соблюдение законов, охрану общественного порядка, прав граждан. В обязанности председателя районного Совета входило осуществление контроля над подведомственными ему отделами и управлениями, стратегическое планирование, разработка специальных перечней требований и норм, утверждение расходов и смет, утверждение и освобождение от занимаемых должностей внутри аппарата райисполкома и подведомственных предприятий, предоставление отпусков, а также выступления с докладами по ключевым вопросам на общих заседаниях.

Источники показывают ту основательность, с которой новый глава района приступил к работе: тщательные проверки, анализ ситуации, поиск путей решения. Срок, в течение которого Пётр Сергеевич председательствовал в районном Совете, ничтожномал — менее года. Тем не менее, была осуществлена частичная замена кадров, реализованы значимые мероприятия. Именно в этот период произошло становление стиля управленческой деятельности П. С. Попкова. Он был лишён новаций, неожиданных озарений, нестандартных подходов, складываясь в русле традиционного стиля работы управленца советской школы руководства. Пётр Сергеевич принимал активное участие в различных комиссиях, секциях, выполнял представительские функции, его всё больше узнавали в руководящих кругах города.

В мае 1938 года П. С. Попков стал участником пленума Ленинградского горкома ВКП(б), а в июне 1938 года избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

В июле 1938 года — по другим сведениям, в сентябре — П. С. Попкова утвердили первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета. С января 1939 года он — член бюро Ленинградского горкома ВКП(б). В марте 1939 года на XVIII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Позже о П. С. Попкове будут говорить как о протеже Жданова. Практика назначенства в различных его проявлениях — от прямого назначения до рекомендации и утверждения — стала активно применяться начиная с 1920-х годов и была важнейшим условием при выборе советских и партийных руководителей. На посту заместителя председателя исполкома Ленсовета Пётр Сергеевич пробыл недолго. 3 января 1940 года он стал председателем Ленгорисполкома. Попков вошёл в состав Исполкома областного совета депутатов трудящихся, а также стал участником пленума областного комитета ВКП(б). Ленгорисполком, исполнительный орган Ленинградского городского совета депутатов трудящихся, занимался выполнением различных местных ленинградских партийных и государственных распоряжений, постановлений и директив.

В годы войны П. С. Попков занимал значимое положение в большом количестве комиссий, созданных для оперативного разрешения возникающих в военное время вопросов и потребностей. В связи с этим спектр его полномочий и обязанностей был очень широк. По свидетельству Д. В. Павлова, «человек он был впечатлительный, каждое бедствие принимал близко к сердцу, находился в постоянном возбуждении, работал усердно и много». Работа на высоком посту, да еще в условиях начавшейся войны, означала громадную ответственность и обилие трудно разрешимых неотложных задач. Как вспоминал Г. Солсбери, «Попков был человеком исключительных способностей, энергии, в Смольном находился мало, был обычно на заводах, электростанциях, на производственных участках, помогая в разрешении производственных проблем. Нервный, вспыльчивый, не всегда умеющий сохранять внешнее спокойствие».

В результате войны и блокады ленинградское городское хозяйство понесло колоссальный ущерб. Общие потери жилой площади Ленинграда составили свыше 3 миллионов квадратных метров, без учёта разрушений в южных районах города. В военный период именно коммунальное хозяйство стало одной из наиболее важных сфер ответственности Ленгорисполкома и его председателя.

Накануне войны в Ленинграде не существовало единого отдела коммунального хозяйства. Отдельные отрасли коммунального хозяйства были выделены в особые управления, подчинённые Исполнительному комитету. Каждое подразделение, отвечающее за сферу коммунального хозяйства Ленинграда, выполняло свою функцию, курируя свой участок работы. Управление жилищного хозяйства Ленгорисполкома ведало вопросами эксплуатации жилого фонда. Управление предприятиями коммунального обслуживания было призвано курировать выполнение мероприятий МПВО, домовую очистку. Функции планирования застройки, благоустройства города выполняло Архитектурно-планировочное управление, именуемое далее АПУ. С 1939 года действовало Управление водопроводного и канализационного хозяйства «Водоканал». К восстановительным работам приступили ещё в первую блокадную зиму — с января 1942 года. Особенностью первого этапа, с января 1942-го по январь 1943-го, стало сочетание восстановительных работ с аварийными.

На заседании Ленгорисполкома 7 января 1942 года был рассмотрен вопрос о составлении плана первой очереди восстановления городского хозяйства. В серию первоочередных задач вошли: обеспечение горожан водой, ремонт и ввод в эксплуатацию отопления в домах, приведение в исправное состояние дворовых уборных, пуск бань и прачечных. Разъяснению приоритетов плана было посвящено выступление П. С. Попкова перед партийным активом Ленинграда. Решением бюро райисполкомы должны были закончить ремонт водопроводных и канализационных труб в жилых домах к 25 января; установить в домохозяйствах общественные «водоразборы» к 20 января. Установленные сроки оказались мало реалистичными в свете масштаба задач. Тем не менее, уже в феврале 1942 года во многих районах заработали бани, были устранены крупные аварии водопроводной и канализационной сетей.

Наступление первой блокадной весны принесло новые вызовы для жилищно-коммунальной сферы Ленинграда и для руководства Ленгорисполкомом. Неизбежное отставание от установленных сроков ремонта водопровода и канализации представляло серьёзную проблему вследствие угрозы распространения инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью тушения пожаров после авианалётов.

Вопрос о проведении предупредительных мероприятий в жилых домах, на стройках и аварийных объектах П. С. Попков поставил на рассмотрение в исполкоме 12 марта. В этот период были апробированы основные принципы консервации зданий: техническое наблюдение за повреждёнными объектами, разборка или укрепление предварительно отсоединённых от коммуникации домов. Технической находкой стали «маяки» — алебастровые заплатки, вмазываемые поперёк трещин: трещина на «маяке» свидетельствовала об опасности обрушения. Ответственность за выполнение мероприятий была возложена на ведомственные предприятия и районные жилищные управления. Контролирующие функции выполняла городская аварийная служба.

Знаковым событием весны 1942 года стало возобновление с 15 апреля пассажирского трамвайного движения. Для военного времени мера была беспрецедентной, символизировавшей постепенное возрождение города. Реализация столь важного мероприятия проходила при участии председателя Ленгорисполкома. П. С. Попков встретился с работниками трамвайных парков, обсудил текущие проблемы и задачи.

В начале 1942 года приступили к разработке первых планов восстановления Ленинграда. Для этих целей по инициативе главы АПУ Н. В. Баранова был возрождён институт Ленпроект. В конце мая 1942 года в АПУ была составлена докладная записка на имя А. А. Жданова и П. С. Попкова, содержавшая характеристику базовых принципов восстановления и развития Ленинграда. Основополагающим стал творческий подход, без механического воспроизведения разрушенного, на основе актуальных достижений градостроительства.

В июне 1942 года был рассмотрен вопрос о выполнении плана ремонтно-восстановительных работ на второй квартал. В своём докладе глава Ленжилуправления Б. М. Мотылёв сообщил о трудоёмкости задач. Резюмируя, П. С. Попков констатировал: «Разгон, который мы намечали, идёт очень медленно». Сказывались физическое истощение ленинградцев, нехватка строительных кадров, строительных материалов, денежных средств.

С начала 1942 года началась подготовка к сносу одно-двухэтажных домов в районах Старой и Новой Деревни, Большой Охты, Нарвской, Московской и Невской застав. Работы проводились при консультативной поддержке АПУ в целях обеспечения городского хозяйства топливом. Освободившиеся территории планировалось использовать для формирования северной, восточной и южной частей Ленинграда капитальными жилыми массивами в послевоенный период. В годы блокады свыше девяти тысяч деревянных домов и сооружений были разобраны на дрова.

Уже в июне 1942 года была инициирована подготовка к предстоящей зиме: организация ремонтно-восстановительных мероприятий в жилом секторе, ремонт водопроводной и канализационной сетей, а также городского транспорта, бань, прачечных, школ, больниц. Решением председателя Ленгорисполкома на руководство районными исполкомами были возложены обязанности по организации обучения строительных кадров, по проведению социалистических соревнований между районами и домами за безаварийную эксплуатацию.

К 10 октября 1942 года было отремонтировано свыше 48 тысяч водопроводных и канализационных стояков. Водопровод был пущен в 94,8 процента от общего количества зданий. Четвёртый квартальный план восстановления городского хозяйства был выполнен всеми хозяйствами удовлетворительно. Количественные итоги, свидетельствовавшие о возросшей интенсивности проводимых в 1942 году работ, были приведены председателем Ленгорисполкома П. С. Попковым в докладе «Ленинград в дни Отечественной войны». Второй этап восстановления городского хозяйства Ленинграда, подобно первому, длился около года: от прорыва до полного освобождения Ленинграда от блокады, с января 1943 года по январь 1944-го. В это время началось внедрение перспективных принципов восстановления разрушенных жилых зданий, разработанных и утверждённых ещё в 1942 году.

В январе 1943 года был утверждён план развития городского хозяйства на первый квартал. Его приоритетами стали безаварийная эксплуатация жилищного хозяйства, водопровода, канализации и трамвая, повышение качества бытового обслуживания. Наращиванию темпов работ призваны были содействовать расширение производства строительных материалов и подготовка новых кадров строителей. В этот период П. С. Попков инициировал проверку качества ремонтных работ, проводимых в ведомственных домах. Юридически заводы и фабрики находились вне его компетенции, подчиняясь союзным наркоматам. По этой причине восстановительные работы проводились недостаточно эффективно. Привлечение виновных к уголовной ответственности осуществлялось через органы НКВД. С марта 1943 года деятельность управдомов была взята под контроль Ленгорисполкома, инициировано их обучение.

На очередном заседании Ленгорисполкома 15 апреля 1943 года председателем были даны положительные оценки восстановительным работам первого квартала: функционировали водопроводные станции, трамвай, бани и прачечные, в большинстве заселённых квартир имелось электрическое освещение, закончены работы по очистке города от мусора. Согласно плану второго квартала основное внимание предполагалось уделить ремонту кровли. Проблемным участком в условиях регулярных авианалётов оставалось функционирование водопровода и канализации. Сметой были предусмотрены расходы на ремонт коммуникационных сетей в размере 2 миллионов рублей.

Вследствие проводимых организационных мероприятий по подготовке кадров и более тщательному планированию, задачи второго квартала были перевыполнены, отмечалось нарастание темпов работ: восстановлено 60 тысяч квадратных метров жилой площади с акцентом на ремонт водопровода и кровли. Одной из ключевых задач на третий квартал стала подготовка к зиме: ремонт водопровода в объёме 150 тысяч погонных метров, восстановление квартир — 40 тысяч квадратных метров. Предполагалось внедрение скоростного метода, предусматривавшего установление времени начала и окончания работ, контроль качества, определение для видов деятельности с учётом квалификации работника.

Для локализационных работ, подразумевавших тушение пожаров и изолирование очагов поражения, а также к работам по остеклению окон в домах привлекались части МПВО. Основными видами ремонта в годы блокады стали: аварийный ремонт —ликвидация разрушений от артобстрелов; плановый ремонт — приведение в функциональное состояние жилых объектов и капитальный — восстановление жилой площади для использования в условиях мирного времени.

В августе 1943 года П. С. Попков отметил, что ремонтные работы были проведены лишь

в 18 процентах строений, обозначив новое отставание от графика. Негативно сказывался дефицит строительных материалов. Председатель исполкома предложил меры идейного форсирования темпов: «бить тревогу в газетах». В 1943 году объём затрат на ремонтно-восстановительные работы составил 125 миллионов рублей.

С начала 1944 года была инициирована разработка Генерального плана восстановления и развития Ленинграда, хотя практическая реализация отдельных его принципов началась ещё в блокаду. План предусматривал уменьшение плотности застройки в центральной части города; строительство малометражных квартир; улучшение сети улиц, обеспечивающих транспортную доступность, восстановление зданий старой архитектуры в прежнем виде. Одним из знаковых событий этого времени стало возвращение в январе 1944 года главному проспекту Ленинграда, проспекту 25 Октября, его исторического названия — Невский проспект.

Государственный комитет обороны принял 29 марта 1944 года постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 году». Правительство поставило перед руководством Ленинграда задачу — скорейшего восстановления Ленинграда как могучего индустриального и высокой культуры крупнейшего центра нашей страны.

Летом 1945 года в Ленгорисполкоме был подготовлен проект скорректированного Генерального плана. Авторами плана, утверждённого в 1948 году, стали Н. В. Баранов и А. И. Наумов. В нём была развита идея концентрического радиально-лучевого развития по всем направлениям с сохранением исторического центра города. В основу восстановительных работ положен тезис: «Ленинград должен стать ещё совершеннее, ещё краше и величественнее».

Основными пунктами переработанного плана восстановления и развития Ленинграда стали: реконструкция ряда площадей, магистралей, набережных и отдельных микрорайонов города, создание ряда новых значительных архитектурных ансамблей; выведение города к морю; улучшение санитарно-гигиенических качеств города — озеленение, малометражные квартиры; улучшение сети улиц, обеспечивающих работу внутригородского транспорта. Параллельно с жилищным строительством предполагалось возводить и новую инфраструктуру — бани, магазины, прачечные, детские сады, школы, парки, кинотеатры.

Великая Отечественная война и блокада стали суровым экзаменом на прочность и профессионализм для всего коллектива ленинградских руководителей и, в частности, для молодого председателя Ленгорисполкома — деятельного, но ещё недостаточно опытного «соввыдвиженца» П. С. Попкова. У Ленинграда был опыт финской войны, который был применён и в Великой Отечественной, однако блокада поставила перед городским руководством совершенно новые, беспрецедентные задачи. Некоторые исследователи говорят о просчётах городского руководства, однако можно ли было действовать на сто процентов чётко и продуманно в тех исключительно тяжёлых условиях? Именно война обогатила П. С. Попкова бесценным опытом, сделала из деятельного работника настоящего профессионала в сфере руководства коммунальным хозяйством крупного города.

В годы войны Ленинградский городской совет оказался в особом положении по сравнению с выборными органами других городов страны: «Из всех многочисленных функций местной власти главной, если не единственной для него, стала забота о поддержании жизнедеятельности».

Партийные и военные органы в основном определяли задачи и принимали решения, а претворение их в жизнь ложилось на руководство Ленгорисполкома. Самая большая трудность заключалась в том, что в условиях блокадного кольца рассчитывать приходилось во многом на собственные силы, возможности и ресурсы. Так вырабатывались новые методы управления, развивавшие инициативу, повышавшие эффективность работы, «очистив её от многих бюрократических препон, заставив снизить, если так можно выразиться, дискуссионность, сконцентрировать все силы и максимально оперативно решать основные проблемы». Всё это позволило добиться существенных результатов в деле восстановления Ленинграда ещё до окончания войны.

a propos

Алиса Анатольевна Амосова — кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии СПбГУ, старший научный сотрудник Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сфера научных интересов — в частности, политическая история России периода позднего сталинизма, блокада Ленинграда, «Ленинградское дело».

Литература

Руководители Санкт-Петербурга. СПб.; М., 2003. С. 359.

Центральный Государственный архив Санкт-Петербурга. Путеводитель: В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 117. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 34. Д. 1783. Л. 12.

Павлов Д. В. Стойкость. М., 1983. С.117.

Солсбери Г. 900 дней: блокада Ленинграда. М., 1996. С. 217–218.

Попков П. С. Докладная записка о жилищных мероприятиях в городе Ленинграде. 29.01.1944 // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2 в. Д. 6687. Л. 204.

ЦГАСПБ. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 9. Л. 191.

На заседании исполкома Ленгорсовета // Ленинградская правда. 1942. 8 янв.

Кутузов В. А. Когда же началось восстановление Ленинграда / В. А. Кутузов // Мавродинские чтения: Материалы к докладам 10–12 октября 1994 г. СПб., 1994. С. 226–230.

Протокол № 50 от 9 января 1942 г. // Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда 1941–1944 гг. / Отв. сост. К. А. Болдовский. Часть I. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. С. 478.

Решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 11 апреля 1942 г. / Сост. С. К. Бернев, С. В. Чернов // Архив большого дома: блокадные дневники и документы. СПб.: Европейский дом, 2007. С. 377.

Баранов Н. В. Силуэты блокады: Записки главного архитектора города. Л.: Лениздат, 1982. С. 85. Баранов Н. В. Архитектурно-строительные задачи восстановления Ленинграда // Архитектура Ленинграда. 1944. № 1–2. С. 2.

Запись обсуждения вопроса. 4 июня 1942 г. / Отв. ред. А. Н. Чистиков // Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Cовета. СПб.: Изд-во «Арт-Экспресс». 2017. С. 188.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 4. Д. 69. Л. 72.

Попков П. С. Ленинград в дни Отечественной войны // Пропаганда и агитация. Л., 1942. № 20. С. 28.

Запись обсуждения вопроса о работе с управдомами. 4 марта 1943 г. / Отв. ред. А. Н. Чистиков // Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. СПб.: Издательство «Арт-Экспресс», 2018. С. 99–112.

Запись замечаний к плану городского хозяйства Ленинграда. 15 апреля 1943 г. / Отв. ред. А. Н. Чистиков // Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. СПб.: Издательство «Арт-Экспресс», 2018. С. 197.

Доклад и запись обсуждения. 27 июля 1943 г. / Отв. ред. А. Н. Чистиков // Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. СПб.: Издательство «Арт-Экспресс», 2018. С. 302–303.

Запись обсуждения вопроса. 26 августа 1943 г. / Отв. ред. А. Н. Чистиков // Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. СПб.: Издательство «Арт-Экспресс», 2018. С. 377.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 4. Д. 69. Л. 71.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 26. Д. 57. Л. 1–32.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. / сост.: К. У. Черненко и М. С. Смиртюкова. М.: Политиздат, 1968. Т. 3. 1941–1952 гг. С. 195–200.

Баранов Н. В. О плане восстановления Ленинграда: из доклада главного архитектора Ленинграда Н. В. Баранова на расширенном заседании правления ССА с активом московских архитекторов 10-X-1944 г. // Архитектура Ленинграда. 1945. № 1. С. 3.

Баранов Н. В. О плане восстановления Ленинграда: из доклада главного архитектора Ленинграда Н. В. Баранова на расширенном заседании правления ССА с активом московских архитекторов 10-X-1944 г. // Архитектура Ленинграда. 1945. № 1. С. 3–4.

Блокада рассекреченная. СПб., 1995. С. 93.