Он же — одновременно! — является и центром Ломоносовского района Ленобласти, и частью территории Санкт-Петербурга. В нём расположена железнодорожная станция, на всех картах обозначенная как Ораниенбаум. Наконец, он включает в свои границы 162 гектара земли музея-заповедника вовсе не областного и не городского, а федерального подчинения.

Давно известно, как плохо быть под надзором у семи нянек. Грустным и запущенным выглядит сейчас 45-тысячный населённый пункт Ломоносов. Расположен он на южном побережье Финского залива в 40 километрах к западу от Санкт-Петербурга. Был он некогда уютным и приветливым, назывался старожилами «сиреневым» от обилия душистых кустарников. Он всего на семь лет моложе Петербурга. Надо заметить, что Ораниенбауму-Ломоносову хронически не везло: вспомнить хотя бы 1727 год, когда попал в опалу его основатель — первый генерал-губернатор Петербурга Александр Меншиков. Или свержение в 1762 году его «доброго гения» императора Петра Третьего. Или утрату в 1899 году при Николае Втором престижного статуса императорской резиденции. Правда, в одном и очень важном наш герой преуспел, как ни один из знаменитых пригородов Ленинграда. Во время войны фашистам не удалось занять Ораниенбаума, и он стойко пережил все 900 дней жестокой двойной блокады. Однако и это сослужило недобрую службу городу, который с 23 февраля 1948 года стал называться Ломоносовом. Он не был оккупирован врагом, и после Победы не получил финансовой помощи.

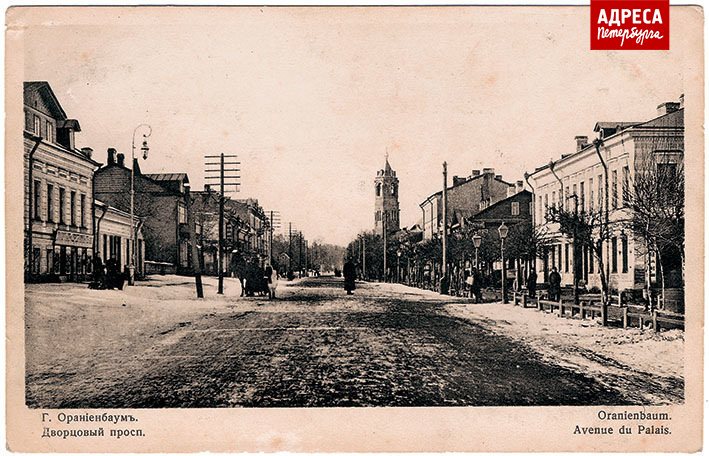

Здание железнодорожного вокзала в Ораниенбауме. Открытки из собрания Владимира Парахуды.

Геральдика

Наверное, всем приходилось слышать историю про оранжерею с «померанцевыми» деревьями, от которых якобы и пошло название города. Однако лингвистические исследования показали: упрощённый перевод названия Oranienbaum хоть с немецкого, хоть с голландского языков как «померанцевое» или «апельсиновое» дерево ничего на самом деле не проясняет. Для этих ботанических диковин в иностранных языках есть другие обозначения. Оранжевая «тематика» издавна была присуща нидерландскому королевскому дому, а Пётр Первый был большим поклонником Голландии. Вот в этой исторической связи и лежит ключ к пониманию загадки: Ораниенбаум — это династическое «Древо Оранских», штатгальтеров Голландии и королей Англии.

Труднопроизносимое в спешке, но торжественное и гордое историческое имя города в народной топонимике рубежа XVIII—XIX веков сжалось в просторечную форму Ранбов или Рамбов, зафиксированную в толковом словаре Владимира Даля и бытующую поныне.

Застройка

Приходится констатировать, что, хотя первый генеральный план Ораниенбаума был разработан архитектором Иваном Лемом в 1784 году, застройка города шла отнюдь не по единому плану. Дело в том, что Екатерина Вторая в ту пору утратила интерес к своей старой резиденции, напоминавшей ей о печальной судьбе мужа.

Однако уже тогда сформировалась прямоугольная сетка улиц Нижней — приморской — части города, и начала складываться аналогичная система скрещивающихся под прямыми углами улиц Верхней — нагорной — части. Главная же магистраль, Большая улица (с 1869 года — Дворцовый проспект), представляла собой спрямлённую древнюю Копорскую дорогу, идущую вдоль подошвы прибрежной возвышенности. Бытописатель Лев Кавелин (в будущем — архимандрит Леонид) донёс до нас фамилию первого ораниенбаумского городничего — надворный советник Дубровский.

В первой половине XIX века строительство общественных и частных домов в городе велось в соответствии с образцовыми проектами архитекторов «Комиссии о строении»: В. Стасова, Л. Руска, А. Михайлова 2-го, И. Шарлеманя 1-го, А. Мельникова и других. Уже во второй половине столетия много сделали для улучшения вида города академики архитектуры отец и сын Прейсы: Георгий Андреевич и Константин Георгиевич. Первый из них был архитектором двора великих княгинь Елены Павловны и Екатерины Михайловны.

С середины XIX столетия наличие царской резиденции, приморское положение, железная дорога и присутствие гарнизона стимулировали широкое дачное строительство в Ораниенбауме и окрестностях — расположенных к востоку Мартышкине и к западу в Кронштадтской колонии, где с 1810-х годов жили немецкие переселенцы.

Население

В Ораниенбауме родились: архитектор классицизма Авраам Мельников, книговед и писатель Николай Рубакин, герцог Михаил Мекленбург-Стрелицкий, композиторы Игорь Стравинский, учёный-биолог Андрей Римский-Корсаков, искусствовед-египтолог Милица Матье, хирург-гематолог Антонин Филатов.

В 1864 году в Ораниенбауме числилось 3729 жителей обоего пола. Среди них (в процентах): почётных граждан и купцов — 4,2; мещан и цеховых — 7,6; крестьян — 12,3; регулярного войска — 75,1. Домов было 278, из них каменных — 44, лавок и лавочек — 139, богадельня, приходское училище, один гончарный завод — Макарова, более десятка трактиров, харчевен и гостиниц, три православных и одна протестантская церковь. Ярмарок и базаров не наблюдалось. Жители города занимались преимущественно огородничеством, беднейшие — рыбной ловлей в заливе, но особенную выгоду имели от сдачи внаём своих домов на летнее время петербуржцам и кронштадтцам.

Особой популярностью среди петербуржцев с 1867 года пользовался знаменитый Ораниенбаумский летний театр на привокзальной площади, славившийся театральными дебютами. Здесь выступали популярные актёры и певцы: А. Давыдов, К. Варламов, М. Ермолова, Г. Федотова, М. Савина, В. Комиссаржевская, А. Ленский, Ю. Юрьев, Ф. Стравинский, Л. Собинов, Ф. Шаляпин, А. Вяльцева, позже — балерины А. Павлова и Т. Карсавина.

Театр сгорел от удара молнии в 1908 году, затем возобновлён поблизости, но уничтожен при подавлении Кронштадтского мятежа в марте 1921-го.

Известной по всей России была и Ораниенбаумская офицерская стрелковая школа, с 1882 года готовившая командиров батальонов, — крупнейший центр по разработке стрелкового оружия, связанный с именами С. Мосина, Н. Филатова, В. Фёдорова, В. Дегтярёва, Ф. Токарева. Его совсем ныне забытые здания сохранились на улицах Костылева и Александровской.

К приснопамятному 1917 году население города достигло 7 тысяч человек, однако численность гарнизона составляла свыше 10 тысяч. Когда в январе вспыхнули стихийные возмущения петроградских рабочих, отсюда для их усмирения отправляли в столицу пулемёты и патроны, а 27 февраля сами солдаты гарнизона восстали в поддержку Февральской революции.

...Попав сегодня в этот неухоженный городок, трудно себе представить, что земли эти были обитаемы уже тысячу лет назад, когда здесь проходил торговый путь «из варяг в греки». Но именно об этом свидетельствуют найденные клады англо-саксонских и арабских монет IX—XI веков в окрестностях Ломоносова — под Дятлицами и в Мартышкине.