Известны три основных типа каминов: английский, французский и старогерманский.

Классический английский камин с прямым дымоходом — самый простой и универсальный — состоял из топочной камеры, дымосборника и дымовой трубы. Снаружи топочное отверстие облицовывалось железным или латунным наличником — гладким или с декоративной отделкой. Площадь камина равнялась приблизительно 1/50 площади помещения. Имея больший размер, он вызывал сквозняки и переохлаждал комнату, меньший — не согревал её. Топочная камера устраивалась сообразно размерам камина. Русские мастера называли встроенный в неё топливник «желудком».

Во французских каминах, в отличие от английских, дрова складывались не на каменный пол, а на железные подставки — таганы. В России таганом называли любую подставку для топлива. Классический французский таган представлял собой два металлических треножника без топочной решётки.

В старогерманском камине эффект излучения тепла усиливался за счёт того, что задняя и боковые стенки топливника устанавливались с наклоном и в задней стенке делалась чугунная вставка — плита, часто украшенная рельефом. Она защищала кирпичную кладку от перегрева, быстрее поглощала и отражала тепло.

Помимо основных типов каминов имелось много промежуточных модифицированных конструкций. В России широко применялись разные варианты камино-печей, объединявших конструктивные элементы камина и печи.

Кроме специальных приспособлений для сжигания топлива, при каждом камине обязательно имелся набор вспомогательных «каминных приборов», состоявший из кочерги, лопатки, колотушки, мехов и таза. Часто эти утилитарные предметы выполнялись на заказ и являли собой изумительные произведения декоративно-прикладного искусства. Кроме того, для перекрытия дымовых каналов к каждому камину изготавливались или приобретались обыкновенные печные или поворотные задвижки — «бараны» и душники.

В обиходе собственно каминами именовались их облицовки. Отсюда и называли их мраморными, малахитовыми, фарфоровыми, майоликовыми. Облицовки всегда имели самостоятельную художественную и материальную ценность, часто выполнялись без учета конструктивных особенностей внутренней части и переносились с одного места на другое.

Первые камины появились в городских и загородных резиденциях Петра Первого и в домах его ближайших сподвижников уже в самом начале XVIII века. Вскоре они стали непременными атрибутами всех парадных дворцовых помещений: кабинетов, приёмных, танцевальных залов, столовых, спален и т. д. Сначала повсеместно внедрялись голландские прототипы, но очень скоро появились их английские, немецкие и французские аналоги. Понятно, что европейские камины не могли обогреть жилые помещения в холодное время года, поэтому в зимних петербургских домах сразу пришлось отказаться от прямых заимствований систем отопления.

В Петербурге со второй половины XVIII века наибольшее распространение получили закрытые — встроенные в стены — камины, у которых выступала только наружная облицовка топливника. В качестве украшений над ними использовались зеркала, резьба или лепка в сочетании с живописью. Мраморные облицовки изготавливались по специальным проектам, но часто подбирались из имевшихся в продаже образцов по усмотрению архитектора, а иногда безо всякого согласования с ним приобретались заказчиками.

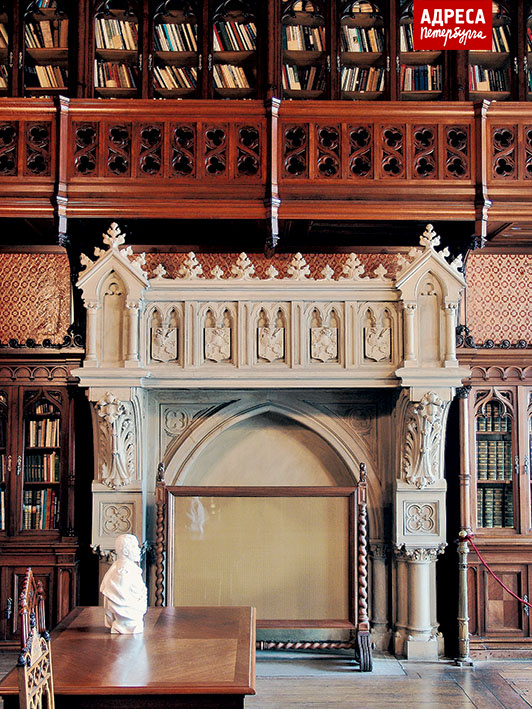

Помимо мрамора в моду вошли облицовки из лазурита, яшмы, малахита. Тогда же для украшения каминов широко стали применять художественную бронзу. В начале XVIII века начали использовать изразцы и керамические плитки, в конце XVIII века к ним прибавился фарфор, а в начале XX века — майолика, и эти материалы часто комбинировались. Резные панели из ценных пород дерева составляли особый вид каминных облицовок, и были, как правило, непосредственно связаны с интерьером.

С середины XIX века наличие каминов в одной или нескольких комнатах стало нормой даже в относительно недорогих квартирах для жильцов со средним достатком. Широко использовались дешёвые стандартные облицовки, отлитый по готовым формам лепной декор и трафаретные росписи в падугах и плафонах. Образцы этой массовой продукции, имитирующие роскошь аристократического быта, в большом количестве сохранились в доходных домах второй половины XIX — начала XX века.

В начале ХХ столетия появились новые технологии изготовления каминных облицовок. В мастерских Художественно-керамического производства О. Гольдвейна и П. Ваулина исполняли уникальные авторские произведения по эскизам знаменитых скульпторов и художников. Широко известен, например, камин работы М. А. Врубеля, изготовленный в 1900 году и впервые показанный на международной выставке в Париже.

В настоящее время все петербургские камины, обладающие художественной и историко-культурной ценностью, состоят на учёте в Комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры.