Михаил очень музыкальный человек. Сначала, конечно же, всем вспомнится «Щелкунчик», над великолепными декорациями к которому работал мастер, и памятник Владимиру Семёновичу Высоцкому в Самаре. Потом мы узнали, что музыку Михаил Михайлович использует в своей авторской преподавательской методике. А уж что и говорить о «музыкальности» его творений...

— Михаил Михайлович, некоторое время назад мы публиковали материал о сквере Сампсониевского собора, где был установлен памятник первостроителям Петербурга, который сейчас остался в несколько усечённом виде…

— «Остались от козлика рожки да ножки»? Вот и от памятника остался фактически один гранит. Вся бронза была спилена и вывезена в неизвестных направлениях. Разрушение и хищение началось буквально через полгода после установки. С 1995 года идут разговоры о необходимости восстанавливать памятник. Но всё сводится к тому, что денег нет.

— А как началась история памятника?

— Начало очень поучительное. Приехала французская делегация, которая хотела возложить венок на могилу своего соотечественника Леблона, создателя первого плана Петербурга. Получилась неприятная ситуация: выяснилось, что никакой могилы нет. Всё было уничтожено, никто не знал, где кто похоронен. Поэтому было выбрано место, и Собчак попросил меня и Вячеслава Бухаева сделать проект. Я принимал участие как скульптор, Вячеслав Борисович — как архитектор. Собчак и открывал памятник. А потом через несколько месяцев начались акты вандализма. Люди просто охотились за цветным металлом. Была смешная история: памятник отливался в Америке, и оттуда для установки приехали профессионалы. Я попросил их сделать из стали штыри, которые проходят в каждую ножку стола и вонзаются на расстояние полутора метров в землю. Американцы у меня спросили: «Зачем? Мы, например, делаем болты». Я им не стал ничего объяснять. Так вот оказалось, что за металлом охотились тоже профессионалы. Потому что стол был спилен.

— Как вы считаете, фигуры растащили из любви к искусству?

— Части со стола кто-то брал себе на память, кто-то заказывал привезти себе на дачу. Это схоже с историей памятника «Дети — жертвы пороков взрослых». Несмотря на круглосуточное дежурство, получилось так, что ни одного милиционера не оказалось рядом, когда спиливали одну из фигур, марионетку. Поэтому скульптура была заново отлита, и американцы снова прилетели её устанавливать. Теперь памятник на ночь закрывается. А у нас — по частям разобрали. Сначала исчез стул, потом череп со стола, подсвечник. Потом стали выпиливать рельефы со стенки.

— Такая циничная народная любовь... Но принято считать, что художник должен быть голодным и непонятым. А в идеале — диссидентом. Как вы считаете, обязательно ли человек искусства должен идти против течения?

— Однажды Гогена спросили: «Правда ли, что страдания обостряют талант?» Он ответил: «Да, это так, но когда страданий слишком много, они талант убивают». Я подписываюсь под этой фразой. Потому что определённые трудности жизни, которые заостряют и обостряют видение человека, его чувство несправедливости, боли, обиды, являются плюсом для души художника. Но не в том случае, когда его постоянно травят, как нас в СССР, сажают, как меня на три года в сумасшедший дом. Правда, я отсидел полгода, потому что мама через адвоката взяла меня на поруки как инвалида. Через три года меня бы не было, потому что страдания и пытки, которым мы подвергались в больницах, убивали не только талант, но и мозг. У меня много друзей погибло таким образом.

Издевательств было достаточно: сумасшедший дом, экспериментальная клиника, работа под конвоем, обыски шестичасовые, вывоз в неизвестном направлении, — но они действительно обострили мой талант. Поэтому я привык к голоду, жил нищим и при этом обожал музыку, вкладывал свои гроши в хорошую аппаратуру и коллекцию пластинок.

Представьте себе ситуацию: молодая девушка, научный сотрудник Эрмитажа, которой нравится художник Шемякин, приносит ему вечером пакет; а там — белая булка, сайка, разрезанная пополам, намазанная маслом, и две котлеты. И это было большим подарком. Сейчас уже сложно представить.

Но я всегда благодарю судьбу за то, что она молотила по моей шкуре, хотя иногда бывало очень тяжело и я думал, что не выдержу.

— Сейчас молодых художников не мучают, но есть другой аспект – свобода. Как вы считаете, у художника должна быть политическая позиция?

— Я думаю, что художник — человек вне политики. Если мы проанализируем то, что сегодня происходит в постсоветской России, то увидим отсутствие морали, этики, порядочности. Если художник исповедует эти принципы, он уже, помимо своей воли, становится политическим деятелем. Например, Сычёв, который в своих карикатурах обличал несправедливость, был объявлен вне закона, его преследовали. И скончался он, по-моему, где-то в Германии. Интересный был карикатурист. Его работы становились сильным вмешательством в политику.

Знаете, в чём отличие современного и советского художника? Тогда всё искусство было объявлено идеологическим фронтом, поэтому о своих генералах, офицерах, сержантах и солдатах государство заботилось. Художники высокого ранга в эполетах разъезжали по загранице, государство выделяло большие деньги на закупку их работ. Различные льготы, лучшая бумага, материалы — также только для членов Союза художников. Все, кто не попадал в когорту служителей искусства соцреализма, считались врагами или отсталыми, политически безграмотными. А те, кто устраивал свои квартирные выставки, объявлялись политическими диверсантами. Это был фронт.

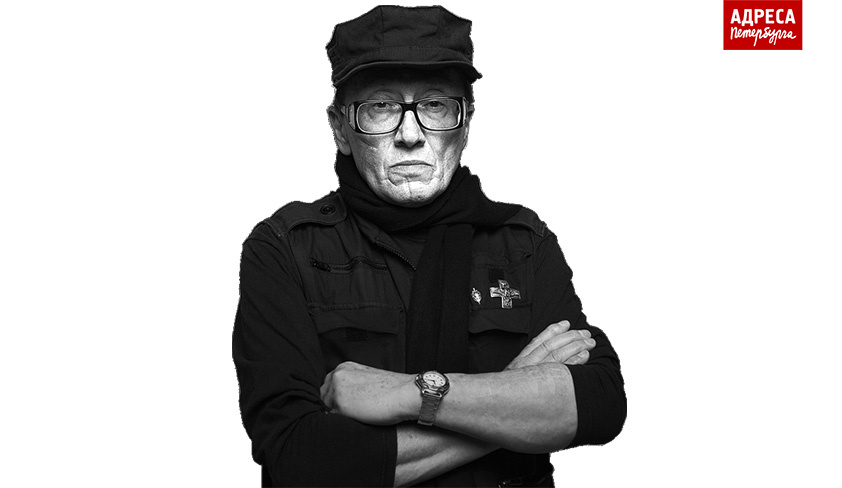

Михаил Михайлович в «Фонде художника Михаила Шемякина»в Петербурге на Садовой улице. Фотография Юрия Молодковца

С одной стороны, бытие художника-нонконформиста было опасным, с другой — возникала сознательная и подсознательная гордость: «Мы — отщепенцы, люди подполья, носители новой передовой культуры. Нас боятся, преследуют, делают обыски, конфискуют картины». И вдруг случилась перестройка: и левые и правые, те, кто получал льготы государства, воспевая подвиги крестьян и сталеваров, оказались не нужны государству. Оно перестало кормить своих генералов, ему стало плевать, нонконформист ты или конформист. Прежде всего были потеряны материальные дивиденды. Я помню, Аникушин, который принимал участие в моём изгнании, не зная меня, каялся и говорил: «Я не знал, кто вы, мне надо было подписать бумагу». Я ему из Америки посылал дублёнку, потому что он замерзал. Старик не понимал, почему он стал жить как нищий: «У меня раньше был открытый счёт в банке, я даже не знал, что такое деньги. Просто напросто приходил, покупал что нужно, банк за меня платил, и всё». Ему не сообщили о падении курса. У него было 300 000 рублей, а моя зарплата тогда составляла 28 рублей 50 копеек. И он говорил мне: «Миша, я пришёл в банк, а мне сказали, что на эти деньги можно купить только пачку “Мальборо”». Такая же история случилась с Лёвой Кербелем, замечательным скульптором, соцреалистом.

— Многих в школе учили понимать пейзаж или портрет. А вот как научиться воспринимать современное искусство? Стоит ли готовить к этому публику?

— Конечно, публику надо готовить и не растлевать её. Когда меня выслали из Советского Союза, мне казалось, что пошлее советского телевидения ничего не может быть. Но и в Америке я увидел на программах огромную печать пошлости. Когда у меня появилась возможность вернуться в страну после развала СССР, я посмотрел, во что превратилось телевидение, и понял: пошлость, как и глупость, — безгранична. Поэтому если мы будем готовить публику так, как она готовится к восприятию песни или образа бытия на телевизионном экране, то нам далеко до идеального зрителя. Хотя по большому счету на Западе люди также не интересуются искусством. Там на сегодняшний день интеллектуальной жизни не наблюдается. В галереях бывает пусто. Во Франции, например, сегодня нет серьёзных фигур в изобразительном искусстве. Крупных композиторов, пожалуй, тоже не назову. Там нет таких фигур, как Сергей Михайлович Слонимский.Но есть пример Америки, которая очень отличается от России не только масштабами пенсии и заработных плат, но и тем, как там умеют ценить то, что было сделано американскими художниками. Марк Ротко — русский еврей, Аршил Горки — армянин. Америка похожа на Россию — многонациональная каша. Но там ценят и школу реализма — семейство Уайетов, и абстрактную школу — Аршила Горки, Марка Ротко, и в то же время — предельно мощный эксперимент. Пусть он будет заумным или омерзительным, но Америка принимает всё. Это же страна, где нет министерства культуры. Всё содержится только на деньги меценатов. Если им что-то интересно — они одобряют и спонсируют. Ежегодно от них в бюджет Америки поступает 80-100 миллиардов долларов. Сравним с нашим бюджетом? Музеи сейчас нищенствуют.

— Петербург известен как культурная столица, город искусства. Но часто можно услышать обратное, что Петербург — не более чем провинция. Что вы думаете по этому поводу?

— Я родился в Москве, но принадлежу петербуржской культуре. Этот город меня воспитал. Он особое явление в моей жизни и жизни всего интеллектуального мира, один из самых загадочных и мистических городов. Провинциальность есть, но она распространена на всю Россию за счёт 70-летнего отрыва от международной арены искусства. Нельзя сказать, что москвичи в этом плане более продвинуты. Столица бурлит культурными событиями, как котёл, но если поднять крышку и понюхать, то ничего аппетитного вы не учуете. Самое печальное, что мы всё время, особенно в Москве, пасуем перед западным миром, комплексуем, стесняемся самих себя. Но не нужно равняться на Запад и на Америку — на их поле мы выглядим чудовищными провинциалами. Американцы дошли до определённых высот (и до определённого маразма) в искусстве благодаря тому, что там не было союзов художников, арестов, посадок за «неправильные» картины. Поэтому там совершенно иной взгляд на искусство, и оно органичное. Когда же ты посетил американскую галерейную жизнь и, возвращаясь, хочешь быть, как они, — это карикатура. Нам нужно оставаться самими собой.

Я уже пять лет работаю над проектом «Русские загадки». Я купил сборник русских загадок Садовникова 1905 года, потому что работал над изданием «Аполлона 777» и мне надо было проанализировать мышление Мамлеева. Когда натолкнулся на эту книжку, я понял, что весь абсурдизм Хармса, Введенского, Олейникова и других вытекал как раз из абсурдных загадок русского фольклора. У меня возникла идея показать уникальность мышления русского мужика, которым мы всегда брезговали. Я происхожу из старинного дворянского сословия, но, как и Бердяев, считаю, что в революции есть наша вина, мы сами много вложили в то, что сейчас расхлёбываем. Брезговали русским мужиком, говорили дома по-французски, впадали в англоманию. Русские народные картинки и иконы считались дешёвым искусством, хотя на самом деле это высочайшее достижение духа. Поэтому у нас осталось и рабство в костях, и ненужное высокомерие, и брезгливость, и стыдливость за самих себя, за русского мужика.

Я изучаю русский язык, и мне кажется, что если на сегодняшний день обратиться к истокам, то можно создать много нового и интересного. В своей программе я показываю своеобразность мышления русского языка и подчёркиваю это рисунками, заодно углубляясь в быт русского крестьянства: пыль, солнечный луч в избе, собака, кошка, лошадь во дворе. Мы забыли, как жили русские крестьяне, не помним многих слов. Я часто привожу в пример загадку: «На столе лежат две марфы. Что это такое?» Делаю абсурдный рисунок — лежат две крестьянки на столе в платьях, один мужик стоит со свечкой, другой — улыбается. А сама разгадка (для нас сегодня она тоже загадка) — снавры, то есть шпонки. В любую доску или икону, чтобы она не гнулась, вставляется шпонка. Крестьяне вставляли шпонки в стол.

— Диапазон тех областей, в которых вы работаете, уже не ограничен ничем. Живопись и скульптура — понятно и почти привычно. А оперы и карнавальные шествия расширяют возможность высказывания?

— О художниках всегда создаются какие-то странные домыслы, которые внедряются в сознание людей, зрителей, искусствоведов. Художник — существо довольно сложное, но на него навешивается много ярлыков, о которых он даже не предполагает. Я никогда не ставил перед собой великих задач. Мне не надо ничего доносить до зрителя или, допустим, до Кремля, чтобы они меня услышали. Я отказывался от многих громких постановок, если они были неинтересны. В основном я специализируюсь по Гофману и балету. Например, в какой-то момент Гергиев позвонил мне и попросил написать новое либретто «Щелкунчика». После двух лет сложнейшей работы, я сделал спектакль, который сейчас мы показываем в любое время года безотносительно детских утренников. Вот такими вещами я занимаюсь. Иногда мне интересно поработать в области живописи или графики, но не для того, чтобы высказываться в различных жанрах. Сейчас я пробую свои силы в мюзиклах.

Михаил Шемякин на открытии своей работы — Памятника первостроителям Петербурга в Сампсониевском саду, 1995 год. Фотография Павла Маркина

Говорят: «Художник, творческие муки, музы, озарение, вдохновение», — это всё ерунда, это в кино так. Когда я смотрю фильмы о художниках — хочется или плеваться, или плакать, потому что мы не такие. Показаны какие-то придурки, которые пьют, заводят шашни со своими натурщицами, сидят за стаканом водки или вина, обсуждают что-то нелепое. Всё на самом деле проще и одновременно гораздо сложнее. Если ты хочешь быть настоящим художником, ты должен много работать и много знать не только в области изобразительного искусства, но и в поэзии, литературе, музыке. Художник — прежде всего интеллектуал, мыслитель, как Пикассо или Веласкес. Говорят, что мы мыслим глазами, но, на самом деле, глазами мы просто фиксируем, правильно ли выразили свои мысли. А выражаются они через мазок, завиток, облако, завихренья. Это сложная вещь, потому что зритель видит только конечный результат, а мы, профессионалы, видим совершенно по-другому, мы рассматриваем и пятно, и композицию, и напряжение.

Так случилось, что Рембрандт не оставил после себя никаких писем. Всего лишь две-три записки о том, сколько стоит какая-то картина и кому сколько задолжал. Его довели до полной нищеты, но ему хватило мужества присутствовать на распродаже всего своего имущества. Громадные списки того, что было продано, дошли до нас благодаря скрупулёзности голландцев. Когда я читал эти перечни, передо мной предстал грандиозный интеллектуал, совершенно гениальная личность: гравюры городов всего мира, рисунки других художников, японское оружие, китайские маски, свыше нескольких тысяч отливок рук и ног младенцев и стариков, по которым он изучал, как они устроены. Художник встречал какого-нибудь старика, приглашал к себе и снимал слепок его руки, скорёженной артритом. Ведь то, что кажется уродливым в природе, в искусстве может быть интересным. Когда Веласкеса однажды спросили «Почему вы рисуете карликов?», он ответил: «Нет ничего такого безобразного в природе, что не могло бы стать прекрасным в искусстве». Художники это обычно доказывают. Так вот Рембрандт был колоссальным мыслителем. И когда мы смотрим на его картину и видим всего-навсего старика, старуху, кружечку, это предельный минимализм, за которым стоят феноменальные знания. Вот что из себя являет настоящий художник.