Нам приятно отметить, что эту инициативу поддержали Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, наши коллеги, партнёры и друзья. С заинтересованным вниманием до последних дней своей жизни вместе с нами размышлял о столетнем юбилее пригородных музеев писатель Даниил Гранин — вся его жизнь прошла на фоне их истории. Свидетельством любви и уважения к музеям станут юбилейные выпуски журнала «Адреса Петербурга», посвящённые истории знаменитых летних резиденций Дома Романовых.

Путь длиною в век

Роскошные императорские дачи в окрестностях столицы для царствующей династии строили лучшие зодчие своего времени. Все Романовы были страстными коллекционерами, и собранные за три столетия коллекции дали возможность каждому из них продемонстрировать свой вкус и миропонимание в оформлении дворцов, ставших своеобразными портретами владельцев.

Октябрь 1917 года перечеркнул судьбы резиденций и их владельцев. «...Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу, — призывали Советы рабочих и солдатских депутатов. — Берегите это наследство, берегите дворцы, они станут дворцами вашего всенародного искусства». Для проведения национализации быстро создаётся Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Комиссарами по охране музеев и художественных ценностей назначаются Б. Д. Мандельбаум и Г. С. Ятманов. Огромную позитивную и, пожалуй, в полной мере не оценённую роль играют в этом процессе музейщики ушедшей эпохи.

Теперь этим музеям предстояло обрести своё лицо. Но какое? Хранители отдавали себе отчёт, что большевиков раздирают противоречия: уничтожив ненавистный монархический строй, им приходится прилагать огромные усилия для спасения исторических ценностей, рождённых этим строем. Повсеместно звучавшие лозунги, что дворцы являются результатами «достижений многовековой культуры человечества», были непонятны.

nota bene Владимир Николаевич Талепоровский (1884–1924) — архитектор, художник, первый директор дворца-музея в Павловске (1918–1924).

Валентин Платонович Зубов (1884–1969) — искусствовед, доктор философии, основатель Института истории искусств, первый директор дворца-музея в Гатчине (1917–1918).

Владимир Кузьмич Макаров (1885–1970) – историк, искусствовед, специалист музейного дела, с 1918 года — хранитель, затем директор дворца-музея в Гатчине

(1920–1928).

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — художник, критик, историк искусства, основатель объединения «Мир искусства».

Надо сказать, что на первых порах новые дворцы-музеи пользовались огромной популярностью. Движимые естественным человеческим любопытством, рабочие и колхозники толпами шли сюда, чтобы взглянуть, в какой роскоши жили их классовые враги. «Почтительно мы посещаем дворцы, которые с яростью брали отцы», — писал впоследствии советский поэт В. Д. Берестов.

Если бы в тот момент представители новой власти смогли — или хотя бы попытались — осознать роль «граждан Романовых» в развитии отечественной культуры, они поняли бы необходимость сохранения в их дворцах мемориальной среды. Но поощрялся только зрительский интерес к образу жизни царей, а их личности оказались перечёркнуты историей.

Подобный интерес был быстро удовлетворён, и пригороды мало-помалу превратились в музеи одноразового посещения. Разрушительность примитивного подхода стала очевидна: потребности в экспозициях, показывающих музейные предметы отстранённо от истории их создателей и владельцев, хватило ненадолго...

Между тем, коллекции царских резиденций, уничтоженные как самостоятельные собрания со своей историей и изъятые из естественной среды, ждал следующий этап драмы. Многие ценные произведения пригородных дворцов начали передавать в собрания крупных музеев Петрограда или, что ещё страшнее, продавать за границу. Органы управления учреждениями культуры так и не разработали чёткой позиции в музейном вопросе, реорганизованное музейное дело подчинялось идеологии. Декларируемый в тот момент принцип забвения истории стал губительным для исключительного феномена петербургских пригородов. Насильственный характер проводимых мероприятий определил остроту и нетерпимость, с которой осуществлялся процесс «омузеивания дворцов». Всё это обернулось для петербургской культуры невосполнимыми потерями.

В каждом дворце складывалась своя позиция. В. Н. Талепоровский настаивал, что каждый дво-рец «имеет подлинное лицо своей эпохи», не позволяющее ничего менять или создавать искус-ственно. В. П. Зубов соглашался с намерением сохранения памятников без изменений. В. К. Макаров предлагал создавать во дворцах музеи, сочетающие мемориальные интерьерные экс-позиции и тематические выставки.

Время шло. После окончания Гражданской войны страна вернулась к мирной жизни, и стало казаться, что теперь наступило время изучения и реставрации дворцов. Петергоф с 1924 года возглавлял новый директор — Николай Ильич Архипов, заинтересованно взявшийся за освоение фонтанного хозяйства. К этому времени спал поток любопытных посетителей музеев дворянского быта, и, чтобы дать этому объяснение, бытовые экспозиции признали не соответствующими марксистской теории. Этот вывод немедленно повлёк за собой закрытие ряда музеев в пригородных дворцах, которые теперь нужно было спасать от превращения в санатории, дома отдыха и сдачи в аренду.

À PROPOS Елена Яковлевна Кальницкая — генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф», кандидат искусствоведения, доктор культурологии, постоянный автор Журнала Учёта Вечных Ценностей «Адреса Петербурга», инициатор серии выпусков журнала, посвящённых 100-летию музеев-заповедников в дворцовых пригородах Санкт-Петербурга

Новый лозунг «Дворцы-музеи существуют для экскурсантов» зазвучал в полную силу. Он означал, что музеям необходимо создать условия для усвоения массами установок советской власти, в противном случае они подлежали ликвидации. Чтобы избежать этого, молодые петергофские сотрудники С. С. Гейченко и А. С. Шеманский разработали неожиданный путь спасения дворцов, названный «методом создания дополнительных экспозиций». По этому методу, дворцовые интерьеры, сохраняя исторический облик, наполнялись стендами с пояснительными надписями, текстами, диаграммами и фотографиями, которые служили средством просветительской работы с массами. Такое решение явилось компромиссом между музеями и властью. Например, в 1927 году на Нижней даче императора Николая Второго в Александрии появилась выставка, рассказывающая, как безвольный последний император пытался бороться с революцией, но был ею сломлен и уничтожен. Тогда царская дача уцелела и, кстати, стала весьма популярна у детской аудитории. Мой отец, родившийся в 1915 году, любил рассказывать о поездках в Петергоф, где на Нижней даче он с интересом рассматривал игрушки цесаревича Алексея — солдатиков, лошадок и машинки. По непонятным причинам взорвана Нижняя дача была много позже — в середине шестидесятых годов.

Однако новые принципы восторжествовали, и дело даже дошло до того, что власти предложили ликвидировать само понятие «музей» и вынести его коллекции на улицы. Новая политика по-требовала ликвидации научно-экспозиционных отделов, где ещё продолжали работать дореволюционные специалисты, хотя их становилось всё меньше.

Почти всем представителям дореволюционной музейной элиты, в трудный час пришедшим на помощь пригородным музеям, досталась печальная судьба. Многие из них в тяжелейших условиях сами решили изменить свою жизнь, за других решение принимало большевистское государство. В 1918 году пешком перешёл границу с Финляндией и поселился во Франции А. А. Половцов. В 1918 году уехал из Петербурга, а спустя два года эмигрировал в Париж Г. К. Лукомский. В конце 1920-х годов В. И. Яковлев, обвинённый в привлечении к работе «царских слуг», вынужден был уйти из музея. В 1925 году после многократных арестов уехал из России В. П. Зубов, через год страну покинул А. Н. Бенуа. Работая в холодных сырых помещениях, отморозил руки художник Ф. Г. Беренштам. В 1928 году за борьбу с продажей музейных ценностей за границу был уволен и выслан в Череповец В. К. Макаров. В 1931 году за шпионаж в пользу Франции арестован Н. Е. Лансере, много лет работавший потом в тюремной «шарашке». Но все они — где бы ни были и что бы ни делали — до конца жизни сохранили лю-бовь к пригородным дворцам, думали и писали о них.

В конце 1930-х годов настала очередь музейщиков нового поколения. Когда в июле 1933 года в Петергофе принимали И. В. Сталина — кстати, похоже, что это был его единственный, да и то случайный визит в музей, — Н. И. Архипов решился спросить его о том, правильно ли продолжать сохранение Петергофа как императорской резиденции? И хотя ответ «вождя и учителя» был положительным, за этим ничего не последовало: ни средств на реставрацию, ни увеличения ассигнований на содержание пригородные дворцы-музеи не получили. Не было возможности проводить даже незначительные текущие ремонты, зато постоянно нужно было рапортовать об удовлетворительном состоянии дворцов и парков.

Не менее печально обстояли дела в других пригородах. К началу войны все они подошли в плачевном состоянии: более двадцати лет дворцовые здания, стареющие как люди, не ремонтировались. Многое делалось «не благодаря, а вопреки», руководящие работники подвергались репрессиям или сами увольнялись, не согласные с решениями властей.

И всё же дух, великий дух людей, свято служащих своему делу, не был сломлен. В начале войны сила этого духа позволила музейным профессионалам подготовить и отправить музейные коллекции в эвакуацию, а частично вывезти на хранение в Исаакиевский собор. Музейщики уходили на фронт, голодали в блокадном Ленинграде, берегли музейные ценности в эвакуации. Все они остались верны своей профессии.

Военное лихолетье не пощадило ни один из пригородных дворцов. Не случайно уничтожение летних резиденций было причислено к величайшему вандализму в истории человечества. На Нюрнбергском процессе И. О. Орбели утверждал, что все разрушения в Петергофе, Царском Селе и Павловске «носят следы предумышленности», а ленинградская поэтесса Ольга Берггольц писала, что от Петергофа «сохранилось только небо»...

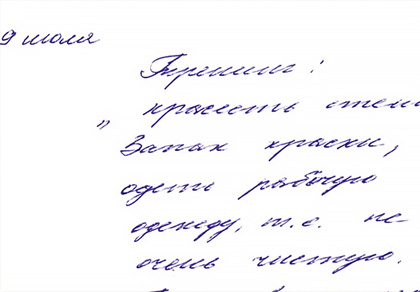

Документы. Архив Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фонд архивно-следственных дел. Д. П-17803. Т. 1. Л. 132. Из следственного дела Н. И. Архипова

Но теперь это уже было мирное небо. И под мирным небом снова началась борьба за будущее дворцов и парков. В ситуации тяжелейшей разрухи страны им опять прочили роль санаториев, домов отдыха, парков культуры. И вновь музейные руководители, архитекторы, историки, искусствоведы, сотрудники Государственной инспекции по охране памятников, ничего не боясь и смело глядя в будущее, отстаивали право музеев быть музеями. Отстаивали — и отстояли.

Настал следующий, самый многолетний, продолжающийся по сей день, сложнейший этап биографии пригородных резиденций — они встали на путь триумфального возрождения из руин, устремились к новой жизни, чтобы как можно скорее принять гостей всех народов и рас, с гордостью рассказывая им о великой русской культуре. Архитекторы, историки искусства, реставраторы, мастера самых разных профессий, покрывшие себя неувядаемой славой, принесли великую пользу городу на Неве. Сегодня этот путь продолжается, с каждым годом всё более со-ответствуя современным технологиям нашего стремительно меняющегося мира.

Несколько страниц, отведённых на вступление к юбилейному проекту, никак не достаточны для того чтобы только перечислить сотни имён тех людей, которые любили, спасали, реставриро-вали, хранили и изучали легендарные летние резиденции Петергофа, Царского Села, Павловска и Гатчины. Но в этой истории «никто не забыт и ничто не забыто», каждому из этих людей, му-зейных работников разных поколений всех пригородных музеев-заповедников, мы отдаём сего-дня дань уважения и благодарной памяти.

Как их наследники мы обещаем приложить все усилия, чтобы вместе хранить великое общее достояние пригородных дворцов, передавая его следующим поколениям наших коллег.

А это значит — хранить вечно...

Литература:

1. Александр Бенуа размышляет... Статьи, письма, высказывания. / Подг. изд., вст. статья и комм. И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова. М., 1968.

2. Архипов Н. И., Раскин А. Г. Петродворец. Л., 1959.

3. Варшавский С. П., Рест Ю. И.

4. Рядом с Зимним. Л., 1969.

5. Ко всем музейным учреждениям. М., 1931.

6. Раскин А. Г., Уварова Т. В.

Возвращение имени: Николай Ильич Архипов // Псков. N33. 2010.

7. Собор лиц: Сборник статей. / Под ред. М. Б. Пиотровского и А. А. Никоновой. СПб., 2006.

8. Шмидт Ф. И. Музейное дело: вопросы экспозиции. Л., 1929.