В Санкт-Петербурге таким «разносчиком» электричества стало Марсово поле. Здесь в доме Адамини барон Павел Шиллинг демонстрировал в двадцатых годах XIX века изобретённый им электромагнитный телеграф. Сюда же, в здание казарм лейб-гвардии Павловского полка, через сто лет переехал трест «Электроток», впоследствии ОАО «Ленэнерго». А начиналась петербургская эра электричества в 1870-х годах. Появляется электрическая лампа Лодыгина, «Русский свет» Яблочкова покоряет Париж, Пироцкий проводит опыты по передаче электроэнергии на расстояние, Чиколев проектирует освещение Литейного моста и вместе с Классоном строит электростанцию на Охтинских пороховых заводах. В 1883 году компания «Сименс и Гальске» получает от Городской управы концессию на освещение Невского проспекта. На участке от Адмиралтейства до Аничкова моста зажглись 32 фонаря, питавшихся от электростанций на баржах на Мойке и Фонтанке. Строятся электростанции в Царском Селе и на Васильевском острове, популярны так называемые домовые электростанции.

Здание «Ленэнерго» на площади Жертв Революции. 1937 год. Открытка из собрания Сергея Морозова.

В 1890-х годах возводятся три крупные центральные электростанции: общества «Гелиос», «Общества электрического освещения 1886 года» и Бельгийского акционерного общества. Основанное Карлом Сименсом «Общество электрического освещения 1886 года» являлось наиболее крупным и значительным не только в электроснабжении Санкт-Петербурга, но и в изготовлении оборудования и различных приборов. От даты высочайшего утверждения устава общества – 4 июля 1886 года – и ведёт свою историю ленинградская энергосистема.

В 1907 году для пуска в городе электрического трамвая Генрих Графтио строит так называемую Трамвайную электростанцию. Причём специальным пунктом в контракте было оговорено, что первый трамвай по городу проведёт он сам.

В 1916 году вышеупомянутые четыре центральные электростанции имели мощность 92,3 МВт, что составляло более половины общей установленной мощности всех 105 электроустановок города, принадлежавших различным владельцам и работавшим на раздельные электрические сети.

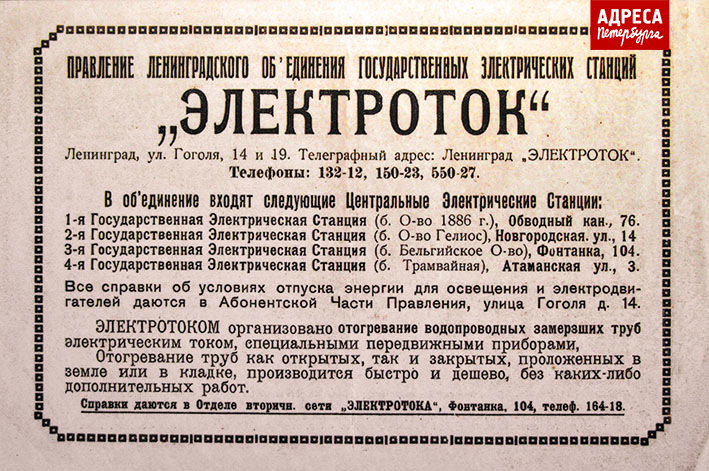

Объявление «Электротока» в журнале «Электричество», 1920-е годы.

Первой организацией, объединившей электростанции Петрограда в 1919 году, было ОГЭС – Объединение государственных электрических станций. В него вошли четыре национализированные после Октябрьской революции 1917 года центральные электростанции. В 1922 году образовался трест «Петроток», через два года его сменил «Электроток». В 1932 году было образовано РЭУ «Ленэнерго».

В период с 1919 по 1926 год проводились работы по реконструкции изношенного оборудования электростанций, объединению их в единую электрическую сеть и созданию централизованного диспетчерского управления.

Одновременно, в соответствии с Планом электрификации России (ГОЭЛРО), разработанным в 1920 году, строились новые электростанции. План ГОЭЛРО был жизненно важной программой, призванной доказать право на существование молодой республики.

Первая тепловая электростанция «Уткина заводь» (в дальнейшем «Красный Октябрь»), работавшая на торфе, вошла в строй в 1922 году с пуском турбогенератора 10 МВт.

Первая гидроэлектростанция – Волховская ГЭС мощностью 58 МВт, в то время самая крупная в стране, – вошла в строй 19 декабря 1926 года. Своим появлением она обязана гению Генриха Графтио. Кстати, этот неординарный человек все построенные им гидростанции пускал 19 декабря – в день своей свадьбы. И каждый раз Антонина Адамовна Графтио получала замечательное подтверждение любви и благодарности.

Электроэнергия Волховской ГЭС передавалась в Ленинград по первой двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ протяжённостью 132 км на главную понижающую подстанцию «Северная» 110 кВ и распределялось по кабельному кольцу 35 кВ, соединившему в единую сеть пять вторичных подстанций 35/6 кВ и городские электростанции.

Вообще, говоря об истории «Ленэнерго», можно бесконечно повторять: «первый», «впервые». Например, включение в работу первого теплопровода, проложенного в 1924 году от электростанции № 3 на набережной реки Фонтанки, явилось началом теплофикации в стране. 19 декабря 1933 года состоялся торжественный пуск Нижне-Свирской ГЭС, которую великий неугомонный Графтио построил на плывущих грунтах – мягких девонских глинах. «Это первая большая плотина, когда-либо сооружённая на основании из таких пород», – говорили о ней американские эксперты. Энергия ГЭС передавалась в Ленинград на подстанцию «Чесменская» по впервые сооружённой в нашей стране линии электропередачи 220 кВ, протяжённостью 240 км. Первой электростанцией, которая полностью была построена без всякого участия иностранных специалистов и всё оборудование которой было произведено на отечественных заводах, стала Дубровская ГРЭС (посёлок Невдубстрой, ныне город Кировск). Первый агрегат дал ток 23 марта 1933 года, в 1940 году станция достигла проектной мощности 312 МВт. Оборудование открытых подстанций 35 и 110 кВ впервые в стране было установлено на сборных железобетонных опорах.

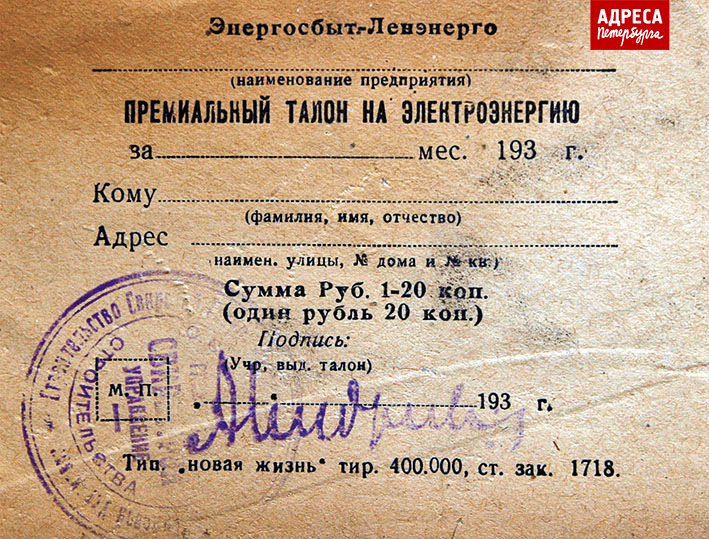

Премиальный талон Энергосбыта «Ленэнерго», 1931.

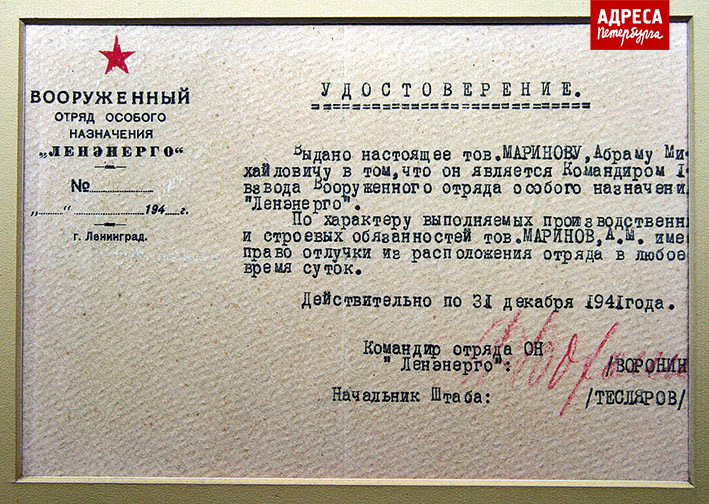

Удостоверение командира взвода ВООС «Ленэнерго», 1941 год.

В 1940 году установленная мощность ленинградской энергосистемы достигла 765,5 МВт, годовая выработка электроэнергии составила 3120 млн кВт/час. Развитие теплофикации позволило довести отпуск тепла до 950 тыс. Гкал. Значительная часть электроэнергии вырабатывалась на местном низкокалорийном топливе – кусковом и фрезерном торфе. Все тепловые электростанции перешли на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии и превратились в теплоэлектроцентрали – ТЭЦ.

Во время Великой Отечественной войны энергосистеме города был нанесён большой ущерб – утеряны были две трети её мощности, более 1000 километров высоковольтных линий напряжением 110–220 кВ, все загородные подстанции 35–110 кВ, основные торфопредприятия с общей годовой добычей до трёх миллионов тонн торфа. Из числа работников Ленэнерго 176 человек погибли на фронте и в Ленинграде от бомбёжек и артобстрелов; умерли, не пережив лишений блокады, 1654 человека. С начала войны и до полного снятия блокады на предприятия энергосистемы было сброшено более 300 фугасных бомб весом от 50 до 1000 кг, свыше 1000 зажигательных бомб и около 3000 артснарядов калибром от 8 до 12 дюймов. Был причинён значительный ущерб зданиям, сооружениям, оборудованию, сетям.

Тем не менее все 900 дней блокады Ленинграда энергосистема продолжала снабжать энергией осаждённый город. Городские электростанции в сентябре–ноябре 1941 года увеличили выработку электроэнергии в 1,5 раза. Позже, в конце 1941 – начале 1942 года, из-за отсутствия топлива подача электроэнергии потребителям резко сократилась.

25 января 1942 года – самый тяжёлый день в истории ленинградской энергетики, когда работала только одна турбина на станции № 1 с нагрузкой 3000 кВт. Электроэнергию получали только хлебозавод, госпиталь и Смольный. Но люди не сдавались. На городских электростанциях – сначала на пятой, затем на первой и второй – шли работы по реконструкции котлов под сжигание фрезерного торфа, который имелся на торфопредприятиях Всеволожского района. Это позволило уже в конце марта 1942 года пустить грузовой трамвай для очистки города, а с середины апреля – 6 маршрутов пассажирского трамвая.

В 1942 году благодаря самоотверженной работе энергетиков и оригинальному техническому решению – прокладке кабеля по дну Ладожского озера – была прорвана энергетическая блокада, и город получил электроэнергию Волховской ГЭС.

После снятия блокады и освобождения Ленобласти начались восстановительные работы. Уже в 1949 году энергосистема достигла довоенного уровня по мощности и выработке электроэнергии. В последующие годы строительство новых электростанций, развитие электрических и тепловых сетей продолжилось.

Демонтаж вывески «Ленэнерго» на фасаде здания бывших казари лейб-гвардии Павловского полка 7 февраля 2017 года. Фотография Семёна Собакина.

Для увеличения экспорта электроэнергии в Финляндию был построен Выборгский преобразовательный комплекс, включающий электропередачу 330/400 кВ со вставкой постоянного тока – выпрямительно-инверторной подстанцией с тремя преобразовательными блоками суммарной мощностью 1065 МВт.

В ходе приватизации в 1992 году на базе производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго» было создано открытое акционерное общество «Ленэнерго», которое являлось основным энергопроизводителем в ленинградском регионе, занимая пятое место по суммарной мощности среди 73 региональных компаний – производителей энергии, входящих в РАО «ЕЭС России».

Обслуживая территорию площадью 85,6 тыс. кв. км с населением более шести с половиной миллионов человек (в том числе Санкт-Петербург с населением 4,9 млн человек и площадью 1,4 тыс. кв. км), ОАО «Ленэнерго» поставляло потребителям города и области почти 100 процентов электроэнергии и 55 процентов тепла.

В 2005 году началась новая петербургская «эра электричества» – в результате реструктуризации энергетики и разделения по видам деятельности была образована новая энергокомпания – «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»). Она объединила в своём составе генерирующие мощности трёх регионов и четырёх субъектов Федерации – Санкт-Петербурга, Ленин-градской и Мурманской областей и республики Карелия.

Бренд «Ленэнерго» остался за сетевой компанией, объединяющей электрические сети всех напряжений♦.

Документы из фондов Музея истории Петербурга.