Однажды Александр Николаевич Пушкин задумался о том, каким образом летательный аппарат тяжелее воздуха мог бы скопировать полет птицы — и изобрел новую версию махолета, принципиально отличающуюся от всех моделей, которые разрабатывались конструкторами раньше.

— Пытаясь подняться в небо, люди всегда исследовали полеты птиц. Но изобретали при этом самолеты, вертолеты, дельтапланы и даже космические ракеты, а не летали по воздуху на махолете. Как по-вашему, почему?

— Полет складывается из двух составляющих: поступательного движения и подъемной силы. У самолета на подъемную силу работает крыло, а движителем служит винт или ракетный привод. В махолете, по определению, крыло выполняет обе функции. Динамика такого полета намного сложнее: при каждом взмахе крыла воздушные потоки вокруг аппарата изменяются, предсказать их поведение практически невозможно. Летящая птица находится в состоянии неравновесной устойчивости. Какую бы частоту и амплитуду махов мы ни выбрали для искусственного устройства, планомерный полет будет невозможен, поскольку любое изменение в воздухе под влиянием влажности, температуры, состава — приведет к сбою, и каждый последующий взмах будет только ухудшать режим движения.

— Следовательно, требуется какая-то хитроумная стратегия полета?

— Хитрость в том, чтобы все время подстраиваться, соотносить предыдущие движения с последующими. Так же, как мы ходим: один шаг никогда не похож на другой. Я пришел к выводу, что полеты на машущих крыльях — это процесс, который без адаптивного управления просто невозможен. Поэтому требуется механизм, который менял бы частоту и амплитуду колебания если не мгновенно, то достаточно быстро, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать на изменения в воздушном потоке.

— И все-таки управлять такой машиной должен человек. Успеет ли пилот сообразить, как ему махнуть крылом в следующий раз?

— Управление махолетом — искусство, которое человечеству еще предстоит освоить. Ведь и на велосипеде люди умели ездить не всегда. Даже птицам нужно учиться и тренироваться, чтобы летать. Для обучения потребуется время, но мы научимся. Главное — чтобы был правильный инструмент, на котором можно тренироваться.

— Как возникла идея махолета с адаптационным управлением?

— Я начинал с того, что читал книги по орнитологии. Основой для моих выводов стало исследование академика М.К. Тихонравова «Полет птиц и машины с машущими крыльями». Но, возможно, мысль об адаптационном управлении не возникла бы, если бы не опыт полета на дельтапланах. Дельтапланерист летает как бы голым — ушами, глазами, носом, щеками чувствует воздух, ловит малейшие изменения потоков. С того момента, когда я заинтересовался принципом махового полета, до того, когда понял, в каком направлении следует вести изыскания, прошло около трех лет. Очень долго обдумывал теорию, и это дало мне определенные преимущества перед другими изобретателями. Иначе первая же модель могла бы оказаться последней.

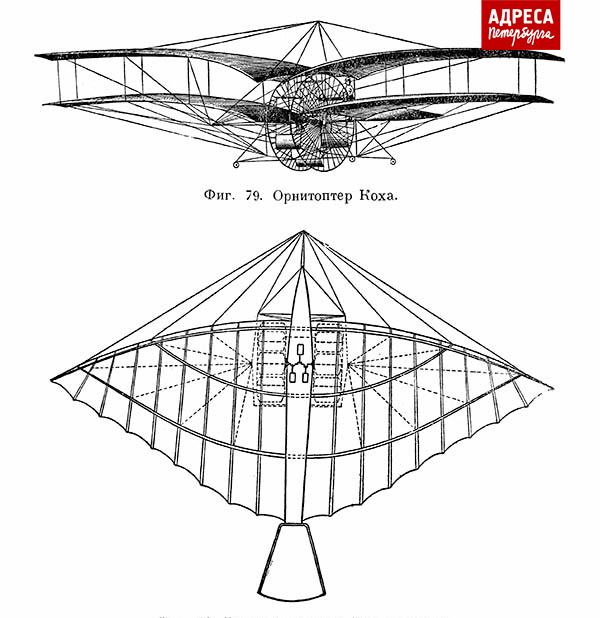

— Принято разделять модели махолетов на два класса: орнитоптеры и энтомоптеры, подражающие птицам и насекомым. К каким из них относится ваше изобретение?

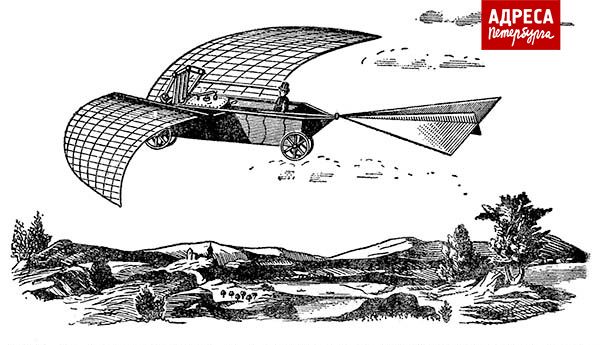

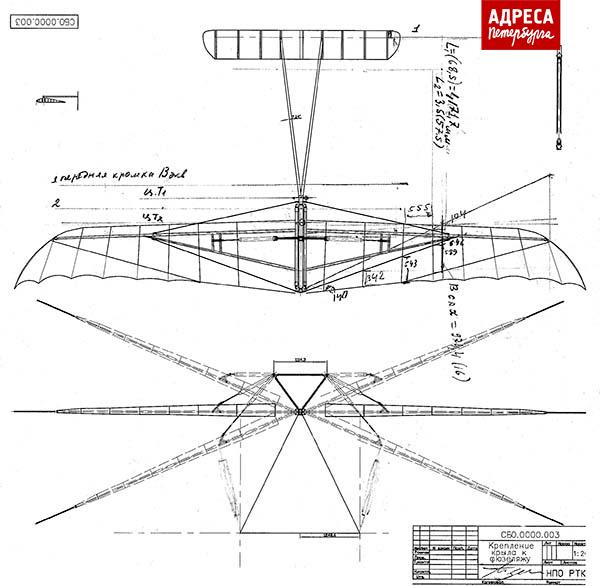

— Для пилотируемого аппарата принцип энтомоптера не подходит: если устройство линейно масштабировать, допустим, в два раза, то площадь крыльев увеличивается в квадрате, а вес — в кубе. И если маленькая модель свои недостатки прощает — скажем, она полетит и при КПД 10—15 процентов, то при большом весе аппарату уже не хватает энергии. За основу моей конструкции взяты характеристики полета больших птиц, которые преимущественно планируют. Центральная часть — достаточно жесткая и профильная, она постепенно переходит в так называемый лопух на законцовке крыла. Это гибкие латы из углепластика, которые, как ласты, дают толкающий эффект. Само крыло поворачивается немножко, градусов на пять. Я пока не могу сказать, каким должен быть угол, это можно будет определить только опытным путем.

— А как будет работать система управления?

— Многое взято у дельтаплана: перемещения вверх, вниз, вправо, влево определяются балансированием, переносом центра тяжести. Главное требование для системы адаптивного управления — чтобы руки были продолжением крыльев и пилот чувствовал каждый мах. Я запатентовал такой механизм, который позволяет по желанию менять частоту и амплитуду махов. Клапаны и распределители находятся у пилота в руках, сигналы усиливаются при помощи парогенератора или гидроусилителя и за счет цилиндров или каких-то других приспособлений передаются на крылья.

— Известно несколько случаев, когда изобретатели создавали уменьшенную копию летательного аппарата, которая могла летать, но полномасштабного устройства не получалось. Вы реализовали модель махолета в масштабе 1:3, причем заведомо нелетающую...

— Иначе и быть не может, поскольку у маленькой модели отсутствует элемент интеллектуального управления. Нельзя взять уменьшенную копию велосипеда, поставить ее на стол и показать, как на нем надо ездить. Так и махолет — не полетит, пока в нем нет пилота. Но выглядит модель убедительно. На выставке в Манеже макет был подвешен к потолку, и какие-то дети стали меня упрашивать его отвязать, чтобы он по залу тихонечко полетал.

À PROPOS

КПД — коэффициент полезного действия.

ЦВЗ — центральный выставочный зал.

Специальная терминология оставлена редакцией в версии изобретателя.

— Как скоро вы намереваетесь продемонстрировать действующую модель?

— Чтобы летательный аппарат признали международные авиационные организации, нужно пролететь как минимум одну милю по траектории в виде восьмерки на высоте не менее трех метров. Такой путь можно преодолеть за пять минут. Но до того аппарат нужно построить и облетать. В МАИ есть люди, которые готовы помочь с расчетами, есть место, где можно делать модель, например клуб «Дельфин». Есть современные материалы — кевлар, дакрон, карбон и прочное синтетическое волокно, и очень легкие углепластики, которые не боятся усталости от перемен нагрузок. Можно подобрать стопроцентный комплект страховочных устройств. К примеру, мини-парашюты, выдерживающие до 500 кг, так что хватит и на пилота, и на аппарат. Пробные полеты не обязательно начинать свободно с высоты, можно на страховочной веревке летать по кругу. Как видите, идея проработана во всех деталях. Осталось найти спонсора... Кстати, в мире летательные аппараты, работающие по маховому принципу, вызывают живой интерес как у исследователей, так и у коллекционеров. Не так давно одна неудачная модель пилотируемого махолета, которая разбилась при первом же испытании, была продана в музей за три миллиона долларов.

— Как для изобретателя для вас главное — доказать жизнеспособность самого принципа махолета. Но, вероятно, вы уже обдумывали и то, как можно будет его использовать?

— Как минимум это новый экстремальный вид спорта. Кроме того, аппарат будет летать практически бесшумно, поэтому его можно использовать в разведке. За счет возможностей вертикального взлета махолет может быть полезен в спасательных работах — добираться в труднодоступные места и брать на борт одного-двух человек.

Обложка публикации: А.Н. Пушкин и модель махолета в масштабе 1:3. Фотография Андрея Кузнецова