Вернемся к колобусам. Сколько этих прекрасных животных пало жертвами моды — не счесть. Есть сведения, что только в 1892 году из Африки было вывезено 170 тысяч шкурок. К 1914 году мода на мех чёрной обезьяны якобы сошла на нет, что, мол, спасло их от гибели. Увы, это не так. Пик моды пришёлся как раз на период между мировыми войнами, и можно с уверенностью сказать, что именно тогда колобусы подверглись ещё более жестокому, чем в конце XIX века, истреблению, поставившему несколько видов этих животных на грань выживания. Для создания изысканных моделей кутюрье использовали шкурки и других приматов: капуцинов, уистити, тамаринов. В ход шли даже гривы гамадрилов.

Но всё же это были меха экзотические, доступные немногим, а вот сравнительно дешёвую шубку из «обезьяны» или хотя бы воротник, шапочку и муфту могли себе позволить не только дамы среднего достатка в дореволюционной России, но и советские женщины. Хотя «обезьяна» та была поддельной, вроде «шанхайского барса»: под этим именем фигурировал мех нутрии — крупного южноамериканского грызуна. Сейчас он всем известен, у нас даже одно время широко пропагандировалось разведение нутрий на приусадебных участках. Но если бы нам показали тот, давний «обезьяний мех», едва ли кто признал бы в нём нутрию, потому что из шкурок выщипывалась вся ость — длинные блестящие волоски; оставался только мягкий подшёрсток серовато-коричневого цвета. Такой щипаный мех носился в два-три раза дольше, чем необработанный, и по прошествии многих лет выглядел вполне прилично. Даже в самые тяжёлые времена ленинградские надомные портнихи и скорняки перебирали старые шубы, шили и перелицовывали платья, и из-под их рук выходили подчас очень красивые вещи, тем более что модели они брали из парижских журналов, которые доставали лишь им одним ведомыми путями.

Ну а обезьяны «во плоти»? Как им жилось в Северной столице? До середины XX века считалось, что наш климат для них губителен, и не у каждой очутившейся в наших краях обезьяны был шанс прожить больше года. Причины: сырость, холод, недостаток солнечных дней, ведущие к ослаблению организма и, как следствие, к скорой смерти от инфекций, подхваченных от людей, в первую очередь от туберкулёза.

Тем не менее обезьяны в Петербурге никогда не являлись редкостью. С ними были знакомы представители всех сословий. Есть упоминания об обезьянах, чаще о мартышках, живших в 1718 году на зверовом дворе Петра Первого, или выписанных охочей до всякой живности императрицей Анной Иоанновной; а то Екатерина Великая описывает игры со своей обезьянкой в зимнем саду Зимнего дворца. Но если судьбу той или иной собаки либо лошади можно проследить по бытоописаниям императорского двора на протяжении многих лет, то про приматов сведения отрывочны, и, скорее всего, именно потому, что они слишком быстро умирали, не успев утвердиться в анналах истории.

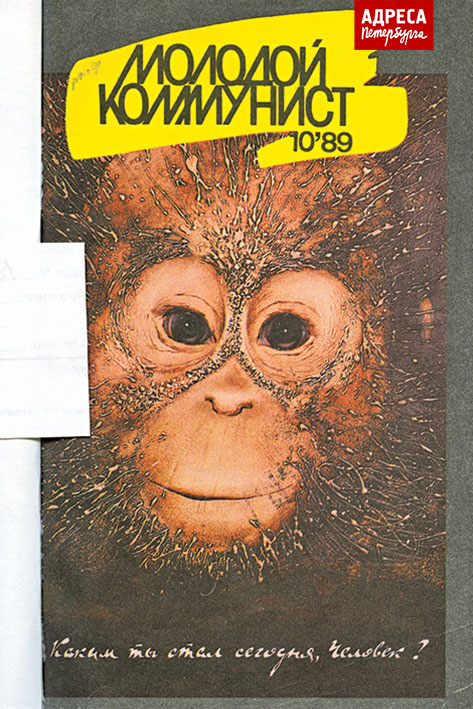

Петербургские обыватели видели «четвероруких» в заезжих зверинцах, цирках и у кочующих по городам и весям шарманщиков и обезьянщиков. Они появлялись в городе с первыми тёплыми днями и собирали множество народа, на который обезьяньи нехитрые номера, а также «ужимки и прыжки» производили столь глубокое впечатление, что прочно вошли в обиходный язык. Это зафиксировано в словаре В. Даля: «Обезья́нничать или обезья́нствовать или обезья́нить, безрассудно и слепо подражать; перенимать без толку и смыслу». Люди были убеждены, что обезьяны копируют человеческое поведение. Революционные открытия Дарвина, доказавшего, что люди и приматы имеют общего предка, а потому и поведение их очень сходно, вызвали в обществе бурные споры и одновременно подогрели интерес к обезьянам.

Первое стационарное здание для обезьян было построено в Петербургском зоологическом саду в конце восьмидесятых годов XIX века. Оно было маленьким, тёмным и неудобным и для животных, и для публики. Тем не менее с незначительными переделками и ремонтами просуществовало это здание до первой бомбёжки Ленинграда в ночь с 8 на 9 сентября 1941 года, когда было разрушено взрывной волной. Десять живших в нём приматов разбежались по парку. Напуганных животных с трудом удалось снять с деревьев и разместить в уцелевших помещениях зоосада. Ни одна из этих обезьян до мирных дней не дожила.

После войны было построено временное, но простоявшее несколько десятилетий деревянное здание обезьянника у входа в зоопарк, где прежде всего стараниями зоотехника Н. В. Савиной был развеян миф о невозможности содержания и разведения приматов в ленинградском климате. Разнообразнейший, сбалансированный и просчитанный по калорийности рацион, учитывающий особенности каждого вида, дробное кормление, внимательный подбор пар и групп, взаимодействие с врачами разных специальностей — и вот результат: обезьяны не только стали жить долго и приносить потомство, но некоторые достигали рекордной продолжительности жизни для своего вида. Удалось наладить жизнь и получить потомство даже от человекообразных обезьян: гиббонов, шимпанзе и орангутанов, среди которых каждый был личностью, а некоторые — знаменитостями.

Справедливости ради надо заметить, что первой знаменитостью стал шимпанзе Мориц, который провёл в зоосаду лишь один летний сезон 1910 года, но произвёл фурор, мгновенно снискав любовь публики. «Петербургский листок» писал: «Мориц небольшого роста, великолепно дрессирован. Он появляется на сцене в сопровождении своего руководителя в цилиндре и с тросточкой. Свободно, без всякого принуждения со стороны дрессировщика, закуривает сигару и помогает закурить своему спутнику. Затем Мориц садится за стол, звонком вызывает официанта и с большим достоинством заказывает ужин. Не отстаёт он также и от увлечения спортом, катается на колёсных коньках не хуже любого спортсмена. В заключение он раздевается и тут же укладывается спать, приготовив для себя кровать и укрывшись одеялом».

Из «звёзд» недавнего времени ни один примат не сравнится с орангутаном Моникой, которая прославилась как художница. Она предпочитала рисование всем другим занятиям и не требовала никакого поощрения. Мелки, карандаши, краски сперва пробовала на вкус и лишь потом наносила ими на бумагу энергичные штрихи, линии, пятна. Бывало, что краска не нравилась ей и по цвету, и по вкусу, например, жёлтая темпера. Тогда она пыталась избавиться от неё, обтирая кисть сеном или «вымазывая» краску на тыльной стороне холста. Если это не помогало, просто возвращала кисть своему «ассистенту». Готовую картину она внимательно рассматривала и обнюхивала. С «графическими листами» иногда поступала неизящно — сминала законченный рисунок в комок и только в таком виде отдавала. Может быть, он ей просто не нравился?

В одной из галерей была устроена выставка, где экспонировались работы не только Моники, но и других человекообразных обезьян — горилл, орангутанов и шимпанзе, живших в зоопарках России и Чехии и участвовавших в программе исследования художественно-творческих возможностей приматов с целью выяснения, где же сокрыто самое начало творчества и какова его природа. Программа была создана и курировалась петербургскими профессорами — искусствоведом и педагогом О. Л. Некрасовой-Каротеевой и приматологом Л. А. Фирсовым, и даже первые итоги этой большой работы впечатляли. Оказалось, например, что и процесс и результаты в рисунках обезьян и маленьких детей (в доизобразительный период рисования) сходны. Рисунки и тех и других имеют явные композиционные признаки: равновесие в формате, ориентированность элементов и их взаимная согласованность, масштаб элементов, их контраст или сближённость по цвету, размеру, характеру, а всё это вместе рождает неповторимые оригинальные композиции с определённым чувственным образом и настроением. Правда, обезьяны, в отличие от детей, не переходят впоследствии к изображению конкретных предметов. Обезьяны и дети достоверно сходно реагируют на заранее нанесённые на лист метки (кружки, треугольники и т. п.); и те и другие стараются вкомпоновать рисунок в лист. Кроме того, оказалось, что у обезьян есть предпочитаемая цветовая гамма. Из возможных вариантов они выбирают зелёные, синие, фиолетовые цвета и их оттенки.

Впрочем, выводов было сделано много и все очень интересные. Между тем Моника успела выйти замуж за приехавшего из Амстердама молодого красавца Рабу. Поначалу она не обрадовалась вторжению в её размеренный быт деятельного самца, к тому же совершенно равнодушного к изобразительному искусству. Она была явно шокирована фамильярностью этого мужлана с бицепсами Шварценеггера. Но стерпится — слюбится. Со временем Рабу стал со всё большим интересом приглядываться к занятиям подруги. Ему тоже предлагали мелки и листы бумаги, но он их либо комкал и рвал, либо игнорировал — мол, не мужское это дело. Однажды всё же заметели, что Рабу, лёжа на животе на полке и прикрывая от нескромного взгляда огромной ладонью утаённый листок, что-то чиркает. Потом он начал выводить каракули на стенках. Очень хотелось думать, что в нём просыпается дремлющий талант и что он стесняется своего неумения. Оказалось, что Рабу просто понял, как это дело можно использовать в личных целях: отдавал листок, едва чиркнув на нём карандашом, но только за лакомство и никак иначе. У этой пары родился симпатичнейший малыш Рамон, которого пришлось взять на выкармливание и воспитание сотрудникам зоопарка.

К сожалению, ни шимпанзе, ни орангутанов ныне в зоопарке нет. А кроме как там, живых обезьян — капуцинов и макак с очень непростыми судьбами — можно увидеть только в знаменитом Батуевском клубе Дворца детского и юношеского творчества Фрунзенского района. И, как встарь, летом в людных местах города появляются обезьянщики, которые, правда, теперь не развлекают публику, а фотографируют её со своими подопечными.