В путеводителе по Ленинграду 1933 года под редакцией М. А. Орлова читаем: «ГЭС “Красный Октябрь” (б. Уткина заводь), строительство которой, начавшееся ещё до войны и законсервированное во время её, возобновилось в 1920 году и было окончено в 1926 году, хотя и после этого 5-я ГЭС продолжает постоянно расти и реконструироваться. В 1930 году на ней пущены в ход два новых турбогенератора мощностью 45 000 КВт каждый, бывшие тогда первыми по величине в СССР; механизмы их заграничного производства, но и за границей подобные механизмы насчитываются единицами».

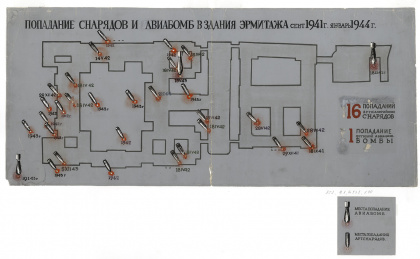

В конце 1920-х годов Максим Горький побывал на строительстве грандиозной электростанции. «Вот в Ленинграде, – вспоминал писатель, – я видел символическую пристроечку: к электростанции в 20 тысяч сил пристраивается другая, в 90 тысяч…»

В путеводителе уделяется внимание не только уникальным техническим особенностям станции, но и её эстетике: здание, носящее утилитарный характер, рассматривается как пример необычного архитектурного решения. На этом стоит остановиться подробнее, тогда станет понятней и реплика Горького.

В путеводителе замечено: «Интересны фасад с Невы и боковые виды с четырьмя наклонными подъездами для товарных вагонов, в которых подымают торф, чтобы сбросить его в топки шести громадных котлов». Элементы, выделенные автором текста, относятся к разным эпохам, эстетическое содержание этих частей различно. Именно этот контраст когда-то поразил и Максима Горького.

Фасад с Невы – след ушедшей эстетики историзма царской России, отсылавшего зрителя к архитектурным традициям старины. Но автор текста впечатлён и красотой совсем иного качества – прелестью обнажённой конструкции, сложной решёткой стальной фермы. Эстетизация конструкций – дань позициям функционализма. Именно последовательные сторонники рационалистической мысли в Европе 1910-х годов сформулировали – красиво то, что функционально и конструктивно верно. Подвижники этого метода яро боролись против эстетических принципов прошлого. Историзм был для них абсолютно неприемлем.

И именно поэтому архитектура 5-й ГЭС парадоксальна – в ней неожиданно сплелись два противоборствующих течения: историзм и модернизм. Тем более интересно, что автором и первой, и второй очередей станции явился один и тот же человек – архитектор А. А. Оль.

Андрей Андреевич Оль родился в 1883 году, в 1910-м окончил Институт гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ), рано начал проектную и преподавательскую работу. Он преподавал на Политехнических курсах, в 1910-е годы строил усадебные дома в Карелии, доходные дома, особняки и торговые здания в Петербурге. Его крупные промышленные здания, начатые ещё в Петрограде, закончены уже в советское время – мукомольная мельница в порту и электростанция «Уткина заводь».

Надо сказать, что в архитектуре Петербурга-Петрограда в начале XX века сосуществовали нескольких крупных направлений. Доживали пришедшие из XIX века эклектика и стилизаторство, в моду входил русский модерн – наша параллель европейским стилям ар-нуво, югендштилю, сецессиону; всё увереннее на этом фоне выглядела неоклассика. Логически и исторически обоснованная неоклассика 1910-х годов представлялась альтернативой декадентствующему модерну и суетливой эклектике. К неоклассике с элементами модерна склоняется в эти годы и Оль. В формах романтической неоклассики он решает здание тепловой (для сжигания английского угля и мазута) электростанции «Уткина заводь».

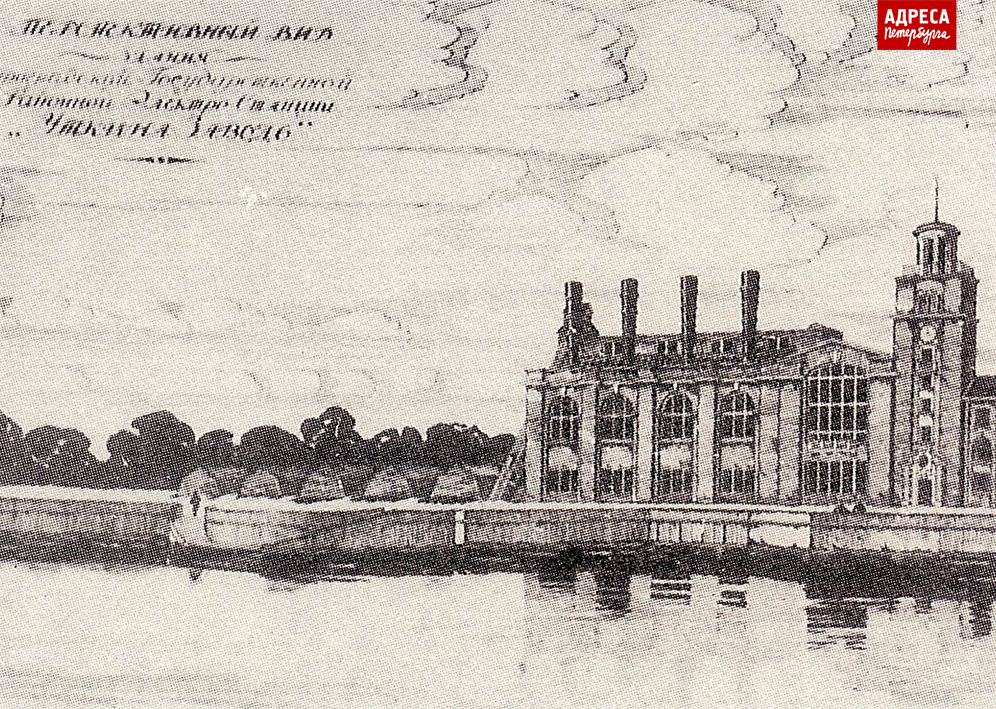

Проектируемую за чертой городской территории станцию Оль задумывает в монументальной архитектуре, делающей заявку на перспективу создания нового промышленного ансамбля. По мне-

нию известного исследователя промышленного зодчества Маргариты Штиглиц, в проекте заметно немецкое влияние – в организации технологического процесса и планировке. Группировка вдоль Невы помещений широкого хорошо освещённого машинного зала, распределительных устройств, кочегарки и других подсобных помещений, считает Штиглиц, соответствует утвердившимся в то время в Германии стандартам. На перспективе, сделанной Олем в 1914 году, мы видим станцию, оформленную в парадной архитектуре, достойной скорее крупной общественной постройки. Фасад машинного зала – расчленённая строгими пилястрами арочная стена (арка – древний символ, знак границы). Узнаваемы элементы неоклассики – замковые камни, ризалит с треугольным фронтоном, балкон на фоне остеклённой арки-проёма. Асимметрия фасада, возникшая из-за появления ризалита и высокой стройной башни, разбавляет классический тон – это дань модерну.

Мотив стены из остеклённых арок в архитектуре 1910-х годов появлялся не раз. Яркие примеры – Торговый дом Ф. Л. Мертенса на Невском проспекте, 10 (арх. М. С. Лялевич, 1911–1912 гг.), Дом городских учреждений на Кронверкском проспекте, 49 (арх. М. М. Перетяткович, М. С. Лялевич, 1912–1913 гг.), конкурсные проекты реконструкции Николаевского вокзала, работы О. Р. Мунца и т. д. Башня – традиционный акцентирующий приём организации среды и, кроме того, – дань романтизму, воспоминание о средневековом зодчестве: донжонах, храмах, городских ратушах. На рубеже XIX–XX веков, как отмечает исследователь неоклассицизма Вадим Басс, часовая башня стала характерным элементом важнейших зданий эпохи – железнодорожных вокзалов.

Новый элемент в архитектуре станции, введённый в систему традиционных мотивов, – венчающие корпус машинного зала расширяющиеся кверху четыре дымовые трубы. Это единственный знак, говорящий о том, что перед нами – именно электростанция.

Проект был реализован частично. Машинный зал и примыкающий к нему ризалит с балконом были построены почти без изменений. Башня осталась на бумаге. Её отсутствие обедняет композицию: широкий ризалит вынужденно играет не предназначавшуюся для него роль архитектурного акцента. Это лишает фасад иерархичности, столь важной в архитектуре историзма.

Когда строительство электростанции было завершено, стало ясно, что на этом участке скоро развернётся куда более крупная стройка. Волховская ГЭС и ГЭС «Красный Октябрь» проектировались как самые крупные и ответственные звенья городской электрической сети. От них к двум главным понижающим подстанциям города тянулись крупнейшие 110-киловольтные линии.

Возникла необходимость возвести здание (которое М. Горький иронично назвал «пристроечкой»), в несколько раз превосходящее по величине только что законченную «Уткину заводь». Проектирование опять доверили А. А. Олю.

Вместе с ним над проектом трудились молодые зодчие, среди них – будущий мастер промышленной архитектуры Н. А. Троцкий. Решено было установить крупное оборудование новейшего поколения (например, два турбогенератора «Метро-Виккерс» мощностью 44 тыс. КВт) уже для сжигания не угля и мазута, а торфа. Так в Ленинграде появилась самая значительная торфяная электростанция, по мощности вдвое обогнавшая Волховскую ГЭС.

Фасад ТЭЦ № 5. Фотография Евгения Евдкимова.

Громадный блок второй очереди, выросший за кажущимся теперь камерным фасадом «Уткиной заводи», имеет симметричную в плане композицию. Корпус собран из крепко спаянных прямоугольных объёмов с гладкими поверхностями стен, прорезанными горизонтально ориентированными окнами. Тема арочной остеклённой стены, освоенная в «Уткиной заводи», осталась в прошлом. Фасады второй очереди лишены элементов мелкой пластики. Эстетику задают железобетонный каркас, геометрия которого читается в ритме проёмов, конструкции торфоподъёмных эстакад, высокие трубы.

Гордость, с которой упоминалось в те годы название ГЭС «Красный Октябрь», основана не только на её важном политическом и хозяйственном значении. Поражала и архитектура станции – она казалась новой, незнакомой, но яркой, честной, прямой, пролетарской, какой хотелось видеть революцию и новую страну.

То, что вызвало ироническую реплику Горького, – соседство и противопоставление старого и нового, – сегодня заметно как никогда. В маленькой «Уткиной заводи» с арками и фронтонами, задуманной романтично и утончённо, читается сам «старый мир». В дымящем индустриальном гиганте – «Красном Октябре», визуально подавляющем предшественника, нам видится отбрасывающая прочь былую утончённость и тонкую романтическую красоту коммунистическая Россия с её пролетарским пафосом – может быть, несколько грубая, прямолинейная, но уже полностью победившая и воцарившаяся.

В силуэте Октябрьской набережной выделяется большое зелёное здание, увенчанное короной из чёрных металлических труб. Это комплекс электростанции ТЭЦ № 5 (бывшая 5-я ГЭС «Красный Октябрь»).

В путеводителе по Ленинграду 1933 года под редакцией М. А. Орлова читаем: «ГЭС “Красный Октябрь” (б. Уткина заводь), строительство которой, начавшееся ещё до войны и законсервированное во время её, возобновилось в 1920 году и было окончено в 1926 году, хотя и после этого 5-я ГЭС продолжает постоянно расти и реконструироваться. В 1930 году на ней пущены в ход два новых турбогенератора мощностью 45 000 КВт каждый, бывшие тогда первыми по величине в СССР; механизмы их заграничного производства, но и за границей подобные механизмы насчитываются единицами».

В конце 1920-х годов Максим Горький побывал на строительстве грандиозной электростанции. «Вот в Ленинграде, – вспоминал писатель, – я видел символическую пристроечку: к электростанции в 20 тысяч сил пристраивается другая, в 90 тысяч…»

В путеводителе уделяется внимание не только уникальным техническим особенностям станции, но и её эстетике: здание, носящее утилитарный характер, рассматривается как пример необычного архитектурного решения. На этом стоит остановиться подробнее, тогда станет понятней и реплика Горького.

В путеводителе замечено: «Интересны фасад с Невы и боковые виды с четырьмя наклонными подъездами для товарных вагонов, в которых подымают торф, чтобы сбросить его в топки шести громадных котлов». Элементы, выделенные автором текста, относятся к разным эпохам, эстетическое содержание этих частей различно. Именно этот контраст когда-то поразил и Максима Горького.

Фасад с Невы – след ушедшей эстетики историзма царской России, отсылавшего зрителя к архитектурным традициям старины. Но автор текста впечатлён и красотой совсем иного качества –

прелестью обнажённой конструкции, сложной решёткой стальной фермы. Эстетизация конструкций – дань позициям функционализма. Именно последовательные сторонники рационалистической мысли в Европе 1910-х годов сформулировали – красиво то, что функционально и конструктивно верно. Подвижники этого метода яро боролись против эстетических принципов прошлого. Историзм был для них абсолютно неприемлем.

И именно поэтому архитектура 5-й ГЭС парадоксальна – в ней неожиданно сплелись два противоборствующих течения: историзм и модернизм. Тем более интересно, что автором и первой, и второй очередей станции явился один и тот же человек – архитектор А. А. Оль.

Андрей Андреевич Оль родился в 1883 году, в 1910-м окончил Институт гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ), рано начал проектную и преподавательскую работу. Он преподавал на Политехнических курсах, в 1910-е годы строил усадебные дома в Карелии, доходные дома, особняки и торговые здания в Петербурге. Его крупные промышленные здания, начатые ещё в Петрограде, закончены уже в советское время – мукомольная мельница в порту и электростанция «Уткина заводь».

Надо сказать, что в архитектуре Петербурга-Петрограда в начале XX века сосуществовали нескольких крупных направлений. Доживали пришедшие из XIX века эклектика и стилизаторство, в моду входил русский модерн – наша параллель европейским стилям ар-нуво, югендштилю, сецессиону; всё увереннее на этом фоне выглядела неоклассика. Логически и исторически обоснованная неоклассика 1910-х годов представлялась альтернативой декадентствующему модерну и суетливой эклектике. К неоклассике с элементами модерна склоняется в эти годы и Оль. В формах романтической неоклассики он решает здание тепловой (для сжигания английского угля и мазута) электростанции «Уткина заводь».

Фасад ТЭЦ № 5. Фотография Евгения Евдкимова.

нию известного исследователя промышленного зодчества Маргариты Штиглиц, в проекте заметно немецкое влияние – в организации технологического процесса и планировке. Группировка вдоль Невы помещений широкого хорошо освещённого машинного зала, распределительных устройств, кочегарки и других подсобных помещений, считает Штиглиц, соответствует утвердившимся в то время в Германии стандартам. На перспективе, сделанной Олем в 1914 году, мы видим станцию, оформленную в парадной архитектуре, достойной скорее крупной общественной постройки. Фасад машинного зала – расчленённая строгими пилястрами арочная стена (арка – древний символ, знак границы). Узнаваемы элементы неоклассики – замковые камни, ризалит с треугольным фронтоном, балкон на фоне остеклённой арки-проёма. Асимметрия фасада, возникшая из-за появления ризалита и высокой стройной башни, разбавляет классический тон – это дань модерну.

Мотив стены из остеклённых арок в архитектуре 1910-х годов появлялся не раз. Яркие примеры – Торговый дом Ф. Л. Мертенса на Невском проспекте, 10 (арх. М. С. Лялевич, 1911–1912 гг.), Дом городских учреждений на Кронверкском проспекте, 49 (арх. М. М. Перетяткович, М. С. Лялевич, 1912–1913 гг.), конкурсные проекты реконструкции Николаевского вокзала, работы О. Р. Мунца и т. д. Башня – традиционный акцентирующий приём организации среды и, кроме того, – дань романтизму, воспоминание о средневековом зодчестве: донжонах, храмах, городских ратушах. На рубеже XIX–XX веков, как отмечает исследователь неоклассицизма Вадим Басс, часовая башня стала характерным элементом важнейших зданий эпохи – железнодорожных вокзалов.

Новый элемент в архитектуре станции, введённый в систему традиционных мотивов, – венчающие корпус машинного зала расширяющиеся кверху четыре дымовые трубы. Это единственный знак, говорящий о том, что перед нами – именно электростанция.

Проект был реализован частично. Машинный зал и примыкающий к нему ризалит с балконом были построены почти без изменений. Башня осталась на бумаге. Её отсутствие обедняет композицию: широкий ризалит вынужденно играет не предназначавшуюся для него роль архитектурного акцента. Это лишает фасад иерархичности, столь важной в архитектуре историзма.

Когда строительство электростанции было завершено, стало ясно, что на этом участке скоро развернётся куда более крупная стройка. Волховская ГЭС и ГЭС «Красный Октябрь» проектировались как самые крупные и ответственные звенья городской электрической сети. От них к двум главным понижающим подстанциям города тянулись крупнейшие 110-киловольтные линии.

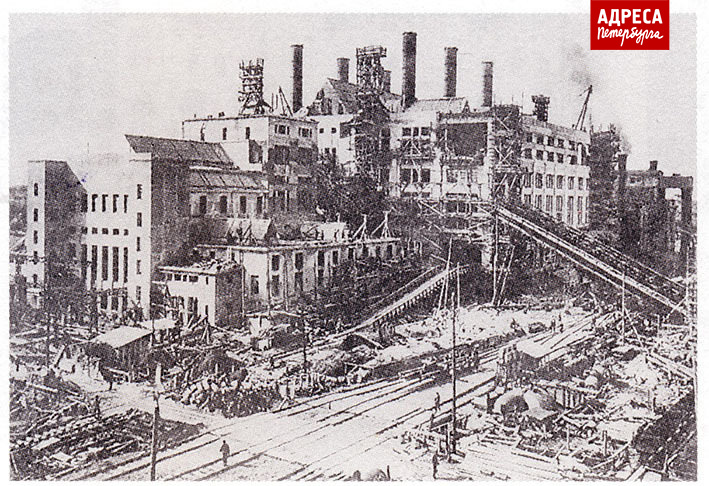

Возникла необходимость возвести здание (которое М. Горький иронично назвал «пристроечкой»), в несколько раз превосходящее по величине только что законченную «Уткину заводь». Проектирование опять доверили А. А. Олю. Вместе с ним над проектом трудились молодые зодчие, среди них – будущий мастер промышленной архитектуры Н. А. Троцкий. Решено было установить крупное оборудование новейшего поколения (например, два турбогенератора «Метро-Виккерс» мощностью 44 тыс. КВт) уже для сжигания не угля и мазута, а торфа. Так в Ленинграде появилась самая значительная торфяная электростанция, по мощности вдвое обогнавшая Волховскую ГЭС.

Новые условия и новое время заставили Оля при проектировании второй очереди обратиться к новой эстетике – модернизму. Кристаллизовавшиеся в модернизме позиции рационализма набирали всё большую силу в архитектурной жизни с середины 1920-х годов.

Громадный блок второй очереди, выросший за кажущимся теперь камерным фасадом «Уткиной заводи», имеет симметричную в плане композицию. Корпус собран из крепко спаянных прямоугольных объёмов с гладкими поверхностями стен, прорезанными горизонтально ориентированными окнами. Тема арочной остеклённой стены, освоенная в «Уткиной заводи», осталась в прошлом. Фасады второй очереди лишены элементов мелкой пластики. Эстетику задают железобетонный каркас, геометрия которого читается в ритме проёмов, конструкции торфоподъёмных эстакад, высокие трубы.

Гордость, с которой упоминалось в те годы название ГЭС «Красный Октябрь», основана не только на её важном политическом и хозяйственном значении. Поражала и архитектура станции – она казалась новой, незнакомой, но яркой, честной, прямой, пролетарской, какой хотелось видеть революцию и новую страну.

То, что вызвало ироническую реплику Горького, – соседство и противопоставление старого и нового, – сегодня заметно как никогда. В маленькой «Уткиной заводи» с арками и фронтонами, задуманной романтично и утончённо, читается сам «старый мир». В дымящем индустриальном гиганте – «Красном Октябре», визуально подавляющем предшественника, нам видится отбрасывающая прочь былую утончённость и тонкую романтическую красоту коммунистическая Россия с её пролетарским пафосом – может быть, несколько грубая, прямолинейная, но уже полностью победившая и воцарившаяся♦.