Дачный характер тихой окраины Петербургской стороны на рубеже ХVIII и XIX столетий стал постепенно меняться под натиском военных заведений и промышленных предприятий, значительное количество которых расположилось на Петровском острове и Леонтьевском мысу. Одними из первых, получивших здесь земельные участки, были братья Ждановы, земли которых тянулись вдоль берега реки от Малой Невы до нынешнего Мало-Петровского моста. Здесь братья построили химико-аптекарский завод, на котором вырабатывали берёзовый дёготь, древесный уксус, синьку. От их владений и повелось название реки и улицы вдоль неё.

На острове сформировалось канатное производство, так необходимое формирующемуся российскому флоту. В 1716 году по указу Петра Великого Коммерц-коллегия издала распоряжение: «Царское Величество канатов в Москве делать не указало. Всех канатных мастеров и прядильщиков прислать в город Санкт-Петербурх, чтобы они могли бы здесь стать будущей компанией марта первых чисел». Вскоре в новой столице стало быстро налаживаться канатное производство.

На Петровском острове канаты и верёвки изготавливали около 12 ремесленных контор, которые обеспечивали корабли, строящиеся на Адмиралтейских верфях. В 1800 году Иоаким (Яким) Фёдорович Гот, состоявший браковщиком при Петербургском порте, купил участок земли на Петровском острове у пастора евангелическо-лютеранской церкви св. Петра Иоганна Георга Лампе. Пустопорожнее место, пожалованное Лампе по именному высочайшему повелению от 29 октября 1797 года, разделялось дорогой на два участка. С востока располагался Петровский дворец, с запада — восковой белильный завод Гоф-интендантского ведомства. Пастор продал Готу свою дачу с лесом и приготовленными под постройку дома материалами.

Следует отметить, что с 1808 года Иоаким Адольф Фёдорович Гот состоял кронштадтским купцом по первой гильдии, с 1809 года перешёл во вторую гильдию, а в 1812-м — в третью. Он был женат, имел сына Иоакима Адольфа и трёх дочерей: Елизавету (в замужестве Барот), Софию и Марию. С 1812 года значился умершим. Участок с постройками перешёл к его вдове, которая в 1813 году ещё числилась по третьей купеческой гильдии, а в 1816 году была причислена к мещанам.

На плане Столичного города Санкт-Петербурга 1806 года на участке Гота обозначены деревянный двухэтажный дом и деревянное же протяжённое одноэтажное строение. План даёт представление о планировке Петровского острова того времени с регулярным парком в западной части и намечающейся главной осью — будущим Петровским проспектом. Современное название проспект получил в 1849 году по Петровскому острову, на котором он находится, а до этого, в 1836–1846 годах, назывался Воскобелильной улицей, по расположенному на ней воскобелильному заводу.

В 1827 году участок перешёл по наследству сыну Ивану Иоакимовичу Готу. На городском плане Шуберта 1828 года уже изображён целый ряд строений канатной фабрики, среди них — протяжённое здание канатного цеха и рядом постройки вдоль берега Малой Невы. Первоначально постройки фабрики были деревянными. По мере развития производства они заменялись каменными, реконструировались, расширялись, надстраивались. В 1834 году по проекту архитектора И. К. Лаутера было построено двухэтажное каменное здание для паровой машины — с фронтоном и полукруглым термальным окном. Оно было расширено в 1851 году каменной пристройкой с юго-запада по проекту архитектора А. Шумахера.

В центральной зоне участка разместился дом владельца фабрики с хозяйственными постройками, обращённый на Петровский проспект. Жилые дома рабочих сгруппировались ближе к берегу реки.

В середине XIX века на Петровском острове помимо фабрики Гота действовало ещё несколько промышленных предприятий: химический завод Ждановых, пивоваренный завод, деревообделочные мастерские — впоследствии ставшие лесопильным заводом.

В 1857 году на пустующем пространстве фабричного участка была выстроена Смольня — каменное двухъярусное здание со сводчатыми перекрытиями. Автор — Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер, специалист по строительной механике и теории сводов; профессор и первый директор Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Наряду с корпусами Тюлевой фабрики на Петроградской набережной, сооружёнными им также в середине 1850-х годов, она стала примером наиболее раннего воплощения этого направления. Бернгарда можно назвать основоположником и последовательным сторонником рационального варианта архитектуры эклектики. Такие его постройки, как мельница и газовый завод на Обводном канале, приводятся И. С. Китнером в качестве образцовых, «фасады которых представляют отличный тип заводской архитектуры, где кирпич вполне удовлетворяет своему назначению».

Именно выпускники и преподаватели ИГИ — учебного заведения, сочетавшего солидную инженерную и архитектурную подготовку, стали активными участниками промышленного строительства. Инженерные знания Бернгарда воплотились в создание таких уникальных сооружений, как газгольдеры Главного газового завода на Обводном канале.

В этой небольшой утилитарной постройке можно обнаружить раннее использование приёмов «кирпичного стиля». Декор размещён в карнизе и междуэтажных поясах из городков и поребрика, лопатки акцентируют углы центральной части здания. Причём горизонтальные профили на фасаде членят постройку на три уровня, что не соответствует внутреннему пространству. По-видимому, они играют лишь декоративную роль, как и фигурные ниши на уровне 1–3 этажей. Внутреннее пространство Смольни — двухуровневое. Нижний этаж занимали печь с кочегарней, во втором помещался медный котёл для варки смолы, помещение перекрыто сводами. Вход на второй этаж по наружной деревянной лестнице и платформе. В дверных и оконных проёмах — ставни из котельного железа с засовами и задвижками. Декоративно решена и дымовая труба с нишами в плоскости ствола и живописным навершием. По обеим сторонам впоследствии здание окружено пристройками, в которых помещались приборы для осмолки пряжи. Рядом располагался каменный одноэтажный амбар для смольной. Применение кирпичного узорочья, не соответствующего функционально-конструктивной системе и служащего оформлением — признак «кирпичного стиля» середины ХIХ века.

В 1858 году производство преобразовали в торговый дом, который возглавил внук И. Ф. Гота купец первой гильдии Вильгельм (Василий) Иванович. На планах города просматривается дальнейшее развитие фабричной застройки вдоль прибрежной части и основной продольной оси участка, заданной положением протяжённого здания канатного цеха.

Между «смольней» и Невой по проекту Р. Бернгарда в 1872–1873 годах сооружён каменный амбар для смоления пряжи. Кирпичный декор лаконичнее, чем в Смольне — профилированный пояс по верху навеса дебаркадера и сложный многоярусный карниз фигурной кладки в завершении здания. Окна первого яруса с лучковыми перемычками сочетаются с более узкими вертикальными спаренными окнами-бойницами во втором. Дебаркадер на северо-восточном фасаде с навесом и пандусами опирается на деревянные и кирпичные столбы. Внутреннее пространство разделено деревянными круглыми столбами на три нефа и перекрыто. Деревянные балки перекрытия опираются на огромные брёвна, служащие опорами клёпаным фермам на болтах с системой стяжек.

Цокольный этаж разделён брандмауэрными стенами на восемь частей, а первый — на четыре. Им соответствуют воротные проёмы. Всё строение разделено тремя брандмауэрами на четыре отделения. Здание занято складом пряжи, для поднятия и укладки которой были установлены четыре подъёмных крана. В подвале помещался склад смолы.

В 1874 году Вильгельм Иванович Гот расширил владение, купив соседний участок со строениями у генерал-адъютанта Ивана Григорьевича Сколкова. По проекту архитектора А. А. Риттера в 1882–1883 годах в северо-восточной части участка канатной фабрики был построен деревянный на высоком каменном подвале особняк с зимним садом и оградой.

Со времени основания фабрики дом владельца с хозяйственными постройками располагался западнее, в центральной зоне участка, с ориентацией на Петровский проспект.

Главный вход на восточном фасаде оформлен металлическим козырьком на декоративных колонках. С северной стороны был разбит палисадник. Он располагался между кованой металлической оградой, с пиками и растительным орнаментом и проспектом.

Завершён дом вальмовой крышей сложной конфигурации и мезонином. Отделка фасадов выполнена в формах эклектики: рустованный цокольный этаж и лопатки, орнаментированный профилированный карниз; профилированные наличники прямоугольных и арочных окон. Пристройка парадной лестницы завершена фронтоном с лепниной в тимпане, а под ним — круглое окно в лепном обрамлении.

Композиционным центром плана служит парадный холл со световым фонарём, окружённый мраморной лестницей и парадными помещениями. Пространство парадной мраморной лестницы разделено арками на несколько частей, перекрытых куполами на парусах. Входная дверь резная, филёнчатая, со стороны парадной лестницы оформлена в виде портала с резным деревянным десюдепортом, увенчанным картушем. В перепланированном особняке сохранились интерьеры — мраморная лестница и мраморный камин, обращённый на две стороны — в холл и в комнату, круглая белого изразца печь, дубовый потолок с кессонами, филёнчатые двери, деревянная лестница, ведущая в мезонин.

В советский период оранжерея и крыльцо южного фасада особняка были утрачены, особняк перепланирован. В помещениях сохранились дубовые резные кессонированные потолки с орнаментированными тягами и растительными розетками в кессонах и потолки с лепниной.

В 1884 году всё недвижимое имущество на Петровском острове по духовному завещанию перешло к сыну Вильгельма Ивановича, потомственному почётному гражданину Вильгельму Вильгельмовичу Готу.

В 1898 году по проекту архитектора Ф. Б. Нагеля возведено каменное одноэтажное производственное строение также в «кирпичном стиле». В описи заводских строений от 1 декабря 1901 года значится, что строение — каменное, одноэтажное, крыша покрыта толем. Стены кирпичные, снаружи не оштукатурены, выложены из красного кирпича «с украшением». Внутри здания потолка не имеется, стропила деревянные, на которых настланы в закрой доски и поверх досок сделана смазка по войлоку. Полы бетонные, стены окрашены известковой краской.

Оконные переплёты, двойные двери большого размера столярной работы с железными приборами окрашены масляной краской.

Другой производственный корпус канатной фабрики в «кирпичном стиле» выстроен в 1896 году по проекту архитекторов В. Р. Бернгарда, сына директора ИГИ, и Ф. Б. Нагеля. Фасады, характерные для этого направления — лаконичные, с крупномасштабными деталями. В завершении профилированный карниз, фриз из бегунка, большие ниши с отделкой из «сухариков» в верхней части, в нишах — арочные окна с клинчатыми перемычками.

На месте сгоревшего канатного цеха, обозначенного на ранних планах Санкт-Петербурга, в 1900 году было построено новое здание того же назначения по проекту архитектора Г. Г. фон Голи. Оно представляло собой одноэтажное, протяжённое — в 400 метров, краснокирпичное здание с железобетонными колоннами внутри и монолитным покрытием.

В «кирпичном стиле» с фигурными нишами и со сводчатым покрытием с подпружной аркой построено в 1906–1907 годах по проекту архитектора Г. Г. фон Голи здание Смольни.

В 1930-е годы выстроено здание проходной, жилой дом и производственные корпуса, где канаты уже не вытягивались машинами, разгоняющимися по рельсам, а натягивались на огромные барабаны. Эти здания очень деликатно вписались в историческую среду фабрики. До наших дней в здании канатного цеха сохранилось старинное оборудование — рельсы, действующие машины для вытягивания канатов начала XX века.

На складе, примыкающем к канатному корпусу, к потолочной балке подвешены старые металлические весы. На внутренних стенах склада сохранились надписи, сделанные от руки: «1906 27 апреля 30 градусов тепла», «мая 24 1908 выпал снег», «1910 21 Апреля пасха», «20-го марта 1913 года тепло», «1929 г. мая 14 была жара 32», «17.05.84 г. 30 тепла».

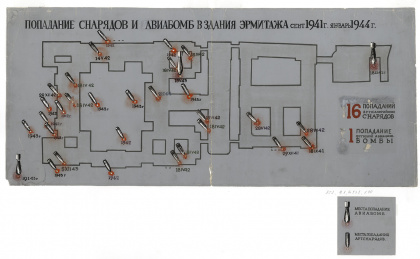

До Октябрьской революции владельцем фабрики был Василий Гот. В 1921 году канатная фабрика вошла в состав организации «Петропенькотрест». Фабрика единственный раз останавливала производство — с 1941 по 1943 год, когда во время Великой Отечественной войны было эвакуировано оборудование. Во время блокады Ленинграда в здания фабрики поселили солдат. В 1943 году у территории фабрики эскадренный миноносец «Стойкий», впоследствии названный «Вице-адмирал Дрозд», вёл огонь из своих орудий по фашистским позициям. Оставшиеся в осаждённом Ленинграде рабочие фабрики активно участвовали в строительстве оборонительных сооружений, входили в систему МПВО. В марте 1943 года фабрика возобновила выпуск канатов, в которых очень нуждалась страна. В 1971 году Ленинградская государственная канатная фабрика была объединена с Ленинградской шпагатной фабрикой, а в августе 1976 года к этому объединению была присоединена Нарвская льно-джутовая фабрика, в результате чего появилось Ленинградское производственное объединение пенько-джутовых кручёных изделий. В последующие годы фабрики опять делились, затем был краткий период вхождения в состав текстильного концерна, пока в апреле 1993 года не было создано специализированное канатное акционерное общество.

Исторические здания комплекса построек канатной фабрики Гота находятся в глубине участка, вытянуты вдоль главной композиционной оси (северо-запад — юго-восток) параллельно проспекту и берегу реки. Эту ось формирует здание канатного цеха со складом. Участок фабрики с фрагментами озеленения имеет выход к Малой Неве. Жилые кирпичные дома для рабочих, расположенные в южной части участка, сейчас находятся вне территории предприятия.

Исторические здания канатной фабрики Гота — пример раннего промышленного комплекса XIX — начала ХХ века, включающего оформленные в «кирпичном стиле» производственные здания с применением металлических, деревянных и монолитных железобетонных конструкций, а также особняк владельца и жилые дома для рабочих второй половины XIX века в характере эклектики.

Особняк с оградой и воротами — элемент исторической застройки усадебного типа, характерной для Петровского острова. Это редкий пример жилого дома владельца завода в формах эклектики, сочетающего деревянные и каменные элементы. Вместе с тем, есть сведения, что над проектом здания работал архитектор В. И. Шауб.

Расположенный на границе исторического промышленного предприятия, выразительный по архитектуре особняк формирует исторический облик Петровского проспекта, вносит своеобразие в городской ландшафт, несомненно являясь архитектурным акцентом.

À PROPOS

Маргарита Сергеевна Штиглиц — постоянный автор и авторитет журнала «Адреса Петербурга», доктор архитектуры, профессор кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица; главный специалист

Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства; советник Российской

академии архитектуры и строительных наук; член Всемирного клуба петербуржцев. Специализируется в области истории промышленной архитектуры Петербурга и архитектуры советского авангарда; актуальных проблем охраны культурного наследия Санкт-Петербурга. Автор ряда книг и более 150 научных публикаций.

Процитированные источники:

Китнер И. С. Кирпичная архитектура // Зодчий. 1879, № 12.

Некролог на смерть В. И. Шауба // Зодчий. 1905, № 24.