А городское пространство, сформировавшееся вокруг вокзальной площади и «полосы отчуждения» вдоль путей, петербуржцы привычно называют Балтами. К 180-летию железных дорог России, которое отмечалось только что, на Балтах открыли гигантский музей — одним из его корпусов стало старое паровозное депо, а другой является ярким примером петербургской архитектуры XXI века. Соединяющий их подвесной мост символизирует взаимосвязь традиций и развития в современной застройке нашего города.

В 1837 году, 30 октября, самый первый в России пассажирский состав проследовал из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии путь продлили до Павловска, железнодорожная станция в котором служила также весьма модным концертным залом, или «воксалом», где выступал сам король вальса Иоганн Штраус. Само это здание, увы, не сохранилось, зато вокзалами на русском языке стали именоваться все транспортные пассажирские терминалы. Начиналась первая в стране железнодорожная ветка с Царскосельского вокзала, именуемого теперь Витебским.

Несколько позже началось грандиозное строительство магистрали от Санкт-Петербурга до Москвы. Магистраль по имени заложившего её императора назвали Николаевской дорогой, а после революции переименовали в Октябрьскую. Сейчас она идёт от Мурманска до Пскова, обладая мощной и развитой инфраструктурой.

К середине 1850-х возникло желание и возможность построить ещё одну железную дорогу, Петергофскую. Строительство её началось в 1853 году. Петергоф был удивительным дачным местом. Ведь там была не только царская резиденция, но и великое множество дач разного петербургского люда.

Врачи, банкиры, инженеры летом превращались в дачную публику. Бывший Петергофский, а ныне Балтийский вокзал сохранился до наших дней именно таким, каким и был изначально построен. Строил его архитектор А. И. Каракау, взяв за прообраз здание восточного вокзала в Париже. Такое же двубашенное решение, готический стиль.

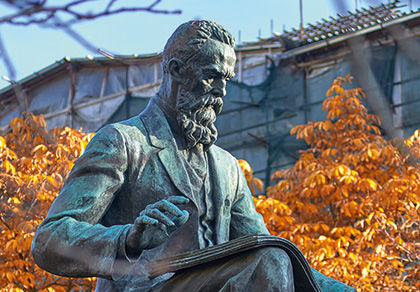

Главным меценатом строительства вокзала стал знаменитый барон Александр Людвигович фон Штиглиц. У него в западном направлении были свои экономические интересы: там располагались контролируемые им предприятия.

Именно поэтому он хорошо вложился в развитие дороги, и она пошла дальше за Петергоф, за Ораниенбаум, всё дальше и дальше, до самого Ревеля, как назывался тогда Таллин. Железнодорожное сообщение с нынешней эстонской столицей стало регулярным в декабре 1872 года.

Не знаю других городов, где бы так близко располагались два крупных вокзала, обеспечивающих одно западное направление. От одного до другого пешком три с половиной минуты. Впрочем, сейчас через три минуты можно лишь убедиться, что Варшавского вокзала-то уже и нет. Осталось здание, которое помнит многое. Именно здесь Петербург встречал из Баден-Бадена гроб с Чеховым, сюда же доставили безвременно ушедшего Тургенева. Долгие годы в огромной нише на фасаде Варшавского вокзала стоял бронзовый Ленин весом в 16,5 тонн. Мне довелось присутствовать ночью во время демонтажа гигантской статуи. На мой взгляд, скульптуру убрали правильно, поскольку вождь мирового пролетариата с призывно поднятой рукой перед торгово-развлекательным центром смотрелся бы не очень здорово.

Рядом с бывшим Варшавским вокзалом высится шестидесятиметровой высоты колокольня церкви Воскресения Христова, интересной хотя бы тем, что хранит особенные черты, присущие Балтам. Здесь всегда было много промышленной архитектуры, зданий из красного кирпича. Церковь была построена стремительно быстро, с 1904-го до 1905 года.

Площадь перед Балтийским вокзалом всегда забита автобусами и маршрутными такси, а когда-то по ней ещё и трамвай кружил. В саду на площади помещается скромный памятник воинам народного ополчения Ленинского района Ленинграда. Большинство добровольцев, разумеется, не вернулось с фронта. В течение 12 лет, с 1949-го по 1961 год, на этом месте возвышался монумент Сталину. Но после XX съезда партии одновременно с выселением Сталина из Мавзолея убрали и большинство памятников, в том числе на Балтах.

В наши дни решается судьба расположенного по соседству здания завода, известного как «Красный треугольник». Очень надеюсь, что там будет арт-пространство — тогда замечательные образцы промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века отреставрируют. Тут же есть ещё и старый ткацкий комбинат, и хладокомбинат. Увы, до сих пор существует определённая неустроенность в пространстве между улицами Шкапина и Розенштейна. В своё время здесь даже снимали Берлин 1945 года. Эпизод, в котором красная армия добивала фашистов в их гнезде. Наверное, можно себе представить, каким было состояние здешних домов, раз тут снимали сцены разрушенного Берлина.

А непосредственно расположенное по правую руку от Балтийского вокзала пространство Гатчинского двора этим летом преобразилось. Прежнюю ограду сменила ажурная решётка, фасады обновлены — и теперь, войдя в этот двор, можно обнаружить старинное здание паровозного депо, а справа от него какую-то громадную «летающую тарелку». Однако это вовсе и не тарелка, а скорее реплика старого депо, напоминающего формой подкову. Реплику в короткий срок спроектировали петербургские архитекторы под руководством Никиты Явейна.

Проект разработан той же студией, которая занималась реконструкцией Главного Штаба для Эрмитажа и создаёт новый музей блокады Ленинграда. Здание построено для музея железных дорог России, который открылся 30 октября.

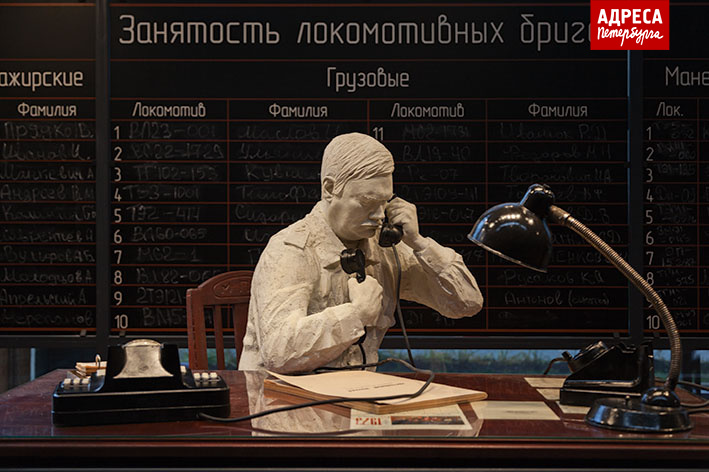

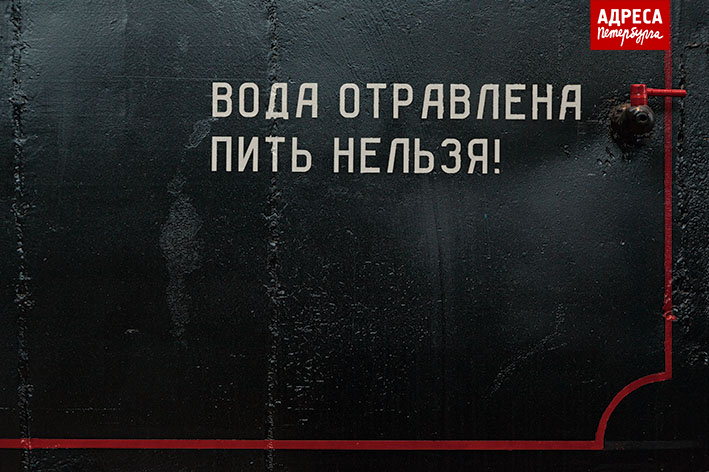

Вместе с открытыми площадками он занимает 5,5 гектаров, уступая по площади лишь китайскому музею железных дорог, а по насыщенности экспонатами претендуя на звание крупнейшего железнодорожного музея мира.Сейчас в коллекции музея, выставленной для обозрения и ознакомления, 117 локомотивов. Есть и совсем старинные, и помоложе, но всё представленное связано со 180-летней жизнью железных дорог России, от первого черепановского паровоза до Транссиба. Есть и великолепные модели, и непревзойдённые макеты, но всё равно главное — это натурные экспонаты, которые просто колоссальны. Много бытовых предметов, принадлежавших первым пассажирам XIX века, а также других удивительных вещей. Ведь железная дорога — это не просто какое-то приспособление в жизни, это сама жизнь.

Слова Николая Бурова записала Анна Старкова

a-propos

Николай Витальевич Буров — народный артист России, постоянный автор Журнала Учёта Вечных Ценностей «Адреса Петербурга», директор Музея железных дорог России.