И это правда, в незабываемых сценах его балетов есть что-то поистине гипнотическое, какое-то завораживающее волшебство и магия шаманского искусства. Для Бориса Эйфмана быть хореографом — это дар, и, если он дан, его надо почувствовать и служить ему. Реализация этого дара — «колоссальный, мучительный и долгосрочный проект».

На эту тему он высказался и хореографически в балете «Up & Down» по роману Фицджеральда «Ночь нежна», где речь идёт об одарённом психиатре, настоящем художнике своего дела, который разменял данный ему талант и таким образом предал самого себя. Сам же Борис Яковлевич, не предавая ниспосланного ему дара, идёт по пути высшего предназначения. Во время празднования сорокалетнего юбилея театра Борис Эйфман сравнил этот долгий и сложный путь с «исходом» Моисея. Как тот Пророк, он сорок лет ведёт «свой народ», своих артистов, которых поначалу тоже было сорок, к своей мечте — созданию «магического театра танца» и того «идеального спектакля, к которому идёшь всю жизнь».

Вспомнив притчу о Моисее он, невольно может быть, сказал и о чём-то глубоко личном. Библейский Пророк младенцем был отдан на волю судьбы, оставленный в корзине на берегу Нила. В раннем детстве Эйфман так же оказался во власти природной стихии. Судьба вернула его назад к жизни из разыгравшейся метели, когда он случайно остался один на детских санках, заносимый снегом, совсем, как это описано у Блока:

Нет исхода из вьюг…

И, колеблемый вьюгами Рока,

Я взвиваюсь, звеня,

Пропадаю в метелях…

Уже засыпанный колкими хлопьями, он кричал так, что его услышали. По жизни ему потом также приходилось кричать, пробивать глухую, холодную стену непонимания и неприятия. И его не могли не услышать. Судьба — это ещё и ты сам, это сила, которая творит биографию.

«В моей жизни было много случайных неслучайностей — эпизодов, определяющих судьбу. Я глубоко убеждён: у человека в жизни всё предзадано…»

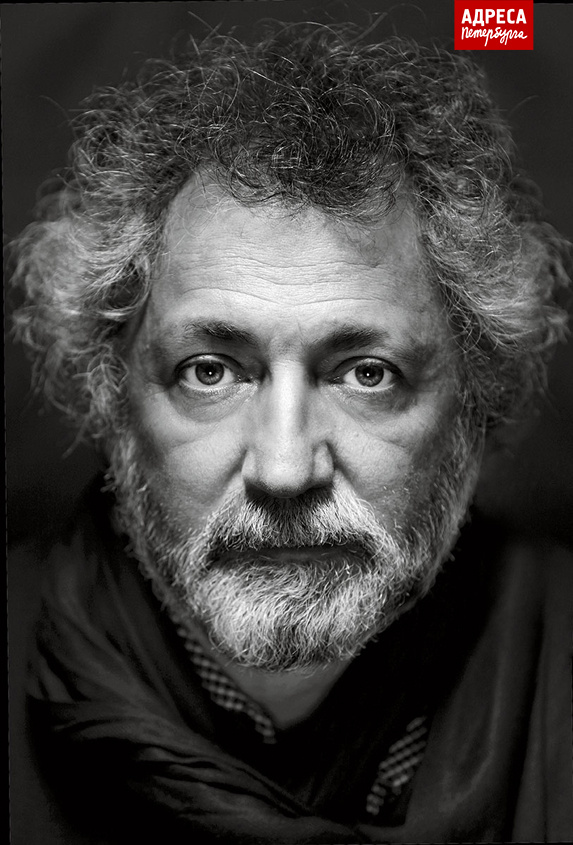

Борис Эйфман, создатель своего театра, своего стиля, своей балетной вселенной, которого критики признали «ведущим хореографом» мира, «потрясающим театральным волшебником» — настоящий self-made-man, человек, который сам себя сделал. Он родился в Алтайском крае, в послевоенном 1946-м, в семье, не связанной ни с балетом, ни с театром. И вот откуда-то «во глубине сибирских руд» возникла в нём непреодолимая любовь к танцу.

В раннем детстве его называли «мальчиком, который танцует». В 6 лет ему уже хотелось пересказать движениями «Руслана и Людмилу», а в 12 он начал записывать что-то в тетрадь, озаглавленную им «Мои первые постановки». Это мистическое предчувствие судьбы, какая-то «предзаданность» будущего. Он поступил в кишинёвское хореографическое училище, где однажды, встретив великого Леонида Якобсона, задал ему несколько вызывающий вопрос: «Как стать хореографом?» «Молодой человек, — ответил маэстро, — хореографами не становятся, ими рождаются».

И «молодой человек» упорно продолжал задавать этот вопрос самому себе: «А рождён ли я быть

хореографом?» И, как он вспоминает, «уговаривал себя, что да».

Действительно, ему с рождения было дано выражать свои чувства и мысли в зримых пластических образах: «Балет для меня не только профессия. Это способ существования, моё земное предназначение. Его средствами я должен передать то, что даётся мне свыше. Я, наверное, просто захлебнулся бы своими эмоциями, если бы не имел возможности реализовать их в творчестве. Хореография для меня — искусство глубоко религиозное в широком понимании этого слова».

Талант, так настойчиво и рано сказавшийся и столь щедро раскрывшийся впоследствии, требовал от Эйфмана огромного труда, силы воли и характера, целеустремлённости и уверенности в своих силах. Может быть, той «силы голоса», которая спасла его в снежной вьюге. Между тем, «инстинкт к сочинению» определил выбор следующего этапа его творческого пути — хореографическое отделение Ленинградской консерватории.

Герой этого рассказа был бы, наверное, совсем другим, не окажись он в Петербурге. Город, похожий на театральные декорации, с зеркалами рек и каналов, в которых его отражённый двойник вечно «танцует», то ускоряя, то замедляя свой бег, меняя ритм, настроение, оттенки и краски, не может не вдохновлять и не провоцировать воображение художника.

Мистический, туманный, роскошный и зловещий Петербург часто возникает на сцене Эйфмана. И этот город, в свою очередь, сегодня тоже был бы иным, если бы в нём не жил и не творил Борис Эйфман.

Когда в 1977 году создался коллектив «Нового балета», переименованный вскоре в «Ленинградский ансамбль», Эйфман не копировал проверенную временем классику, не переделывал существующее, а брал новую музыку, ставил свои, авторские сочинения. Развивая отечественную хореографию, которая досталась в наследство от Петипа, Григоровича, Якобсона, Бельского, он не становился подражателем. Напротив, Эйфман воплощал на сцене своё видение отечественного балета, и, по сути дела, создавал новую «классику».

Первые десять лет были особенно тяжёлыми. Сложно было сохранить себя как художника, когда надо было не просто творить искусство, а бороться за право его творить. В ужасных условиях безденежья, без репетиционных залов, он создавал балеты, которые потрясли отечественного и мирового зрителя. Борьба с властями шла за выбор музыки, за каждый балетный шаг, за обнажённость эмоций в пластике, даже за откровенность телесного цвета трико. Это касается, прежде всего, такого его шедевра, как «Двухголосие» на композицию рок-группы «Пинк Флойд», поставленного в первый же год создания труппы на легендарных солистов — Аллу Осипенко и Джона Марковского. Вскоре он ставит «Бумеранг» по «Трёхгрошовой опере» Брехта на музыку авангардного композитора Джона Маклафлина. Решённый в абсолютно современной пластике, он стал, по сути, первым рок-балетом в стране. Во всём этом был определённый вызов и, может быть, неосознанный риск. Тогда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью «Новое культурное явление, потрясшее московский истеблишмент», где Борис Эйфман был назван «человеком, который осмелился» (a «man who dared»).

Эйфман стал первым хореографом, который привёл идеи Достоевского в пластическое движение, поставив в 1980 году балет «Идиот» по одноимённому роману на музыку Шестой симфонии Чайковского, где партию Мышкина исполнил ещё один легендарный его артист — Валерий Михайловский. Это была революция балетного сознания. Как бы не веря случившемуся, Евтушенко назвал свою рецензию на этот спектакль «Танцующий Мышкин». Постановка имела сногсшибательный успех.

Но парадокс в том, что признание было у зрителя, а у руководства, особенно партийного, всё, что делал Эйфман, вызывало крайнее неудовольствие и сомнения в его идеологической надёжности.

Его изматывали не репетиции в холодных спортзалах, а бесконечные худсоветы, на которых люди, далёкие от искусства, учили его, как ставить хореографию, и требовали изменений под угрозами отмены спектаклей. В какой-то момент давление властей на творческую мысль хореографа стало нестерпимым. И тогда он решил поставить на свой страх и риск балет «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Он готов был после сдачи комиссии закрыть театр. Там были сцены, где в психбольнице лечили инакомыслящих — показать это в те годы на сцене было слишком смело.

Но произошёл перелом, времена изменились, и те же люди, которые вечно подавляли свободу его воображения, вдруг признали его балет «новым искусством», и как не без иронии вспоминает Эйфман: «Из “диссидента” я превратился в лидера искусства новой России. Я стал героем. С 1987 года линия судьбы пошла вверх».

Балет «Мастер и Маргарита», как и роман, возникший из пепла надежд, во многом автобиографичен. Из огня рукопись Мастера спасает его возлюбленная Маргарита, как её реальный прототип спасает творение Булгакова. Тема безграничного чувства Маргариты к Мастеру, преданности его таланту, готовности вложить в его творение всю свою жизнь глубоко и лирично прозвучала в балете: Маргариту Мастера исполнила муза и жена маэстро Валентина Морозова. Эта роль, выпавшая ей на сцене и в жизни, стала судьбой.

Вообще, для Эйфмана выбор сюжета — трудный вопрос, поскольку ему важно найти тех героев, которые станут частью его жизни. «Решиться на это можно тогда, когда ты можешь сказать: “Да, я могу открыть неизвестное в известном”».

И он действительно по-новому открывает самые разные темы, судьбы и сложные внутренние миры исторических фигур — царевича Павла и императрицы Екатерины. С какой-то новой глубиной психологического подхода он постигает личности художников, вскрывая тайны «истока художественных творений». Мольер и его Дон Жуан, Ольга Спесивцева и её Жизель, Чайковский и вдохновляющий, преследующий его Двойник, Роден и его модель и возлюбленная Камилла Клодель, ушедшая в безумие, — это сплав творчества и человеческих страстей, мистические совпадения сюжетов творений с сюжетами судеб их создателей. Эйфман обнаруживает эти невидимые связи и из их тонких нитей сплетает танец не о частной жизни гениев, а о «жизни в искусстве», даже, может быть, о жизни самого искусства. И все это его сценарии, по сути — романы о реальных людях, написанные им на языке хореографии.

Театр по имени «Эйфман» — это и классика, и модерн-данс, и постмодерн, и их различные комбинации. Сюжеты балетов, опер, драматических произведений становятся вторым планом для рассказа о чём-то большем, для размышлений о судьбе творческой личности. На его сцене не «Лебединое озеро», а Чайковский, танцующий на его фоне. Не «Жизель», а история балерины, её исполнявшей, не «Дон Жуан», а трагическая жизнь Мольера, который его создал. Основатель своего театра балета нашёл свой драматургический и чисто хореографический механизм смены одной культурной эпохи другой, и эта техника заключается в новом взгляде на предмет, в смещении акцентов, в сочетании прошлого и нового.

Совершенно невероятные открытия делает Эйфман в области литературы.

Свой танцующий диалог с вербальным текстом он ведёт на уровне скрытых намёков, едва уловимых подтекстов, и между ним и словом возникает та «химия», та степень интимной близости, которая и позволяет открывать неизвестное в известном. Каким бы освоенным в культурном пространстве ни был исходный материал, в его руках он поворачивается новыми гранями, высвечивая красоту и ценность того, что раньше было никем не замечено.

Казалось бы, сколько спектаклей, балетов, фильмов поставлено по «Анне Карениной» Толстого. Но, пожалуй, только Эйфман открыл мистическую глубину этого романа и именно она составляет ткань его постановки. В его балете не Анна находится внутри поезда, который каждый раз несёт её к встрече с Вронским, а поезд мчится внутри неё, и огромные его колёса кружат в глубинах её подсознания и влекут на вокзал — место, где начался её гибельный роман, и где сама она решает его закончить.

Или роман Фицджеральда «Ночь нежна», читая который не сразу уловишь связь сюжета и названия, взятого из «Оды к соловью» Китса. В балете «Up & Down» эта связь возникает в пластических образах, как будто говорящих: нежность ночи — это мечта, исчезающая при первом свете реальности.

Хрестоматийный «Онегин», кажется, открыл Эйфману самые закодированные свои страницы о связи письма Татьяны и её сновидения, об осознании Онегиным своей былой «слепоты», о возможности его преображения через внутреннюю драму его «преступления и наказания». Вглядываясь в сны героев, в их невысказанные мысли, Эйфман обнаруживает потаённый мир души и воплощает его в телесных танцующих образах.

Поражает и его постижение философии Достоевского, сложнейших и актуальных вопросов веры, свободы, тяжёлого исторического наследия — это не просто хореография, авангардная, постмодернистская или какая угодно. Это — движения чувств и идей. То, что волнует Эйфмана — не из области популярной культуры, не движения ради движения. Его балет берёт начало из классического прошлого и устремляется в будущее, так как он обращён к человеку и внутреннему космосу его миров.

Создавая свой Театр в иную эпоху, Борис Эйфман был первооткрывателем, который разрушал стереотипные представления о балете, привлекая новую молодую аудиторию на свои спектакли. С момента основания труппы, постановки Эйфмана были дерзким прорывом свободной творческой мысли сквозь толщу ограничений и запретов. На эту тему была у него смелая по замыслу и лаконичная в своей выразительности и прозрачности миниатюра «Познание», поставленная в 1981 году на музыку Альбинони из цикла с говорящим названием «Автографы».

Теперь, в новом историческом и культурном контексте, может показаться, что авангардное куда-то ушло. Однако, это не так. Эйфман нашёл уникальную формулу своего искусства — «театр балета», и в этом сочетании заключается перспектива, ракурс устремлённости в будущее. В самом деле, для Эйфмана часто важен драматический сюжет или скрытая, внутренняя драматургия. В этом плане его артисты не просто почти акробатически гибкие исполнители каких-то линий, движений, абстрактного рисунка. Они — выразители эмоций и размышлений ярких человеческих личностей, неповторимых характеров. Им есть не только что танцевать на сцене, но и что выразить, о чём сказать с помощью тела, выразительности своей актёрской игры. И это всегда будет привлекать зрителя.

Авангардом можно назвать и созданную Эйфманом Академию танца. Он вновь привлекает молодёжь — на новом уровне — к хореографическому искусству.

Когда-то, совсем молодым впервые приехав в Петербург, Эйфман дал себе клятву стать хореографом, и самостоятельно, практически в одиночку, преодолевая невероятные трудности, не только стал им, но достиг огромных высот в своей профессии. Теперь в этом городе он немало сделал для того, чтобы поддержать юных, часто незащищённых, подающих надежды будущих танцовщиков и хореографов. Кстати, здесь же, на территории Академии, по его инициативе отреставрировано редкое деревянное строение — особняк семьи Добберт. Воссозданы исторические интерьеры конца XIX века и собран материал о судьбах владельцев. К юбилею Эйфмана там открылась выставка, посвящённая его театру, поражающая воображение своим художественным уровнем и техническим авангардом.

В Академии, при всей современности её архитектуры, витает дух русского балетного театра XIX–ХХ веков. Все её 14 залов носят знаковые для мировой культуры имена: Анны Павловой, Михаила Фокина, Галины Улановой, Майи Плисецкой…

Концепция Академии во многом воспроизводит модель закрытых учебных заведений царской России — таких, где учились Нижинский, Спесивцева, Павлова. В то же время, это «новая система», лаборатория танца, где творится алхимия из классики, модерна и других современных направлений. Некоторые воспитанники Академии уже выступали на серьёзных площадках — в Александринском театре в Петербурге и в Большом театре в Москве, исполняя в спектакле «Русский Гамлет» партии Наследника в детстве и в юности.

Если вдуматься, исполнители этих партий, по сути, и в жизни являются «наследниками». Они, как и другие ученики Академии, воплощают и продолжают наследие Эйфмана. Символично, что в ранней редакции «Русского Гамлета» партию Наследника в детстве исполнял маленький сын Эйфмана — Саша.

Направление, избранное Эйфманом с самого начала его творческой деятельности, находится в развитии. Его мечты, замыслы, и не только чисто хореографические, воплощаются в реальность. Его искусство сегодня востребовано во всём мире. Недавно — при всей напряжённости международной обстановки — с огромным успехом прошли гастроли в Америке, Израиле, Франции, других странах. В этом году 20-летний юбилей выступлений в Нью-Йорке театр триумфально отметил на одной из лучших балетных площадок мира — в Линкольн-центре.

Эйфман, как хореограф и общественный деятель, убеждён, что живая эмоция тела, которая так необходима людям сегодня, способна «пробивать расстояние» от сцены к зрительному залу и далее, через границы и барьеры, языковые, культурные и всякие другие, что бесконечно важно сегодня. Театр Эйфмана, созданное им направление в искусстве, у которого есть своё лицо, свой неповторимый облик, стали частью мировой культуры. Его творения входят в мир и как-то преображают его. Однажды, размышляя об одном чеховском герое, Эйфман заметил: «…он внёс свою тему, свои страдания в нашу картину мира <...>, он обогатил наше духовное пространство». Это можно отнести и к самому хореографу. Да, он, безусловно «внёс свою тему, свои страдания в нашу картину мира». Своим искусством он «обогатил наше духовное пространство» — и в этом глубокий смысл его творческого дара, его предназначения.

О создателе «магического театра танца» Борисе Эйфмане надо писать книги, летописи, романы. Но как написать о художнике, который сам создал уже немало сочинений о гениальных творческих людях? Мощь написанных им хореографических романов, наверное, в том, что всегда он стремится разгадать какую-то тайну, тайну самого человека, его невидимого мира. «Не сочинитель танцев», он создаёт живые полотна танцующих судеб. Книга о таком хореографе должна вырываться из рук в порыве движения, должна сама становиться танцем, где зримой предстаёт жизнь души, а творчество — биографией. Но эту книгу об Эйфмане вообще-то пишет он сам, книгу своей судьбы, где всё предначертано.

À PROPOS

Татьяна Александровна Боборыкина — литературовед, искусствовед, переводчик, педагог. В частности, преподаёт на кафедре междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук СПбГУ и кафедре зарубежной литературы филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена. Автор многих рецензий на балеты Бориса Эйфмана, статей о кинематографе Александра Сокурова, театре, методиках преподавания.