Главным военным адресом «Костра» в те годы стал Ленинградский дворец пионеров (Невский проспект, дом № 39), где в блокаду располагалась редакция журнала. Редакции «Костра» приходилось работать в чрезвычайно сложных условиях, ведь Ленинград в годы войны был не только осаждённым врагом городом, но и городом-фронтом. Многие сотрудники «Костра» — писатели, художники, журналисты — ушли на фронт, в ополчение, работали военными корреспондентами. Многие погибли, защищая город, многие умерли от голода, холода, бомбёжек, артобстрелов. Редакционный коллектив «Костра» в самые трудные годы блокады состоял всего из трёх человек. Ответственный секретарь редакции Наталья Владимировна Теребинская по всему городу собирала материалы от истощённых голодом авторов и художников, возила на санках в типографию подготовленные номера «похудевшего» до 24 страниц журнала — через замёрзший Ленинград.

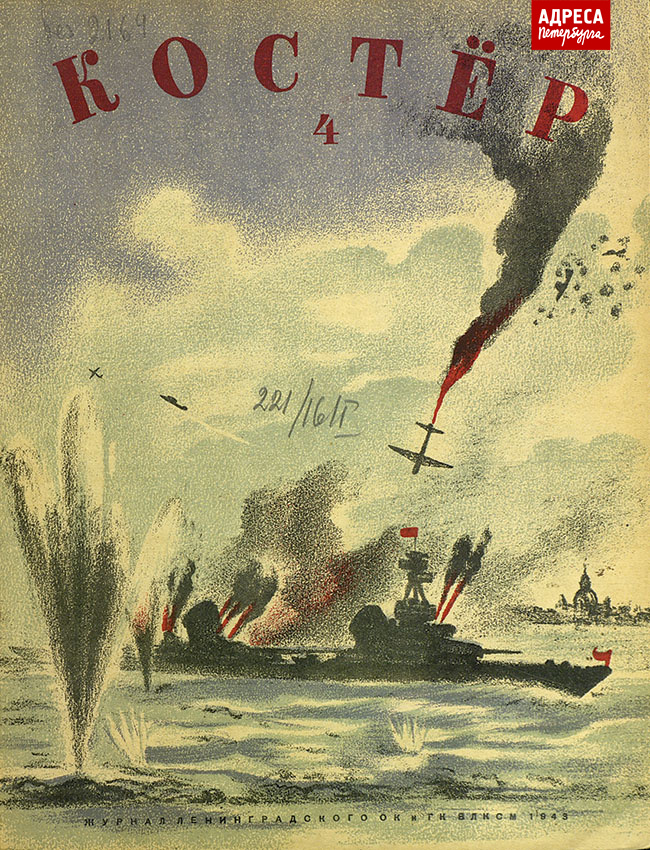

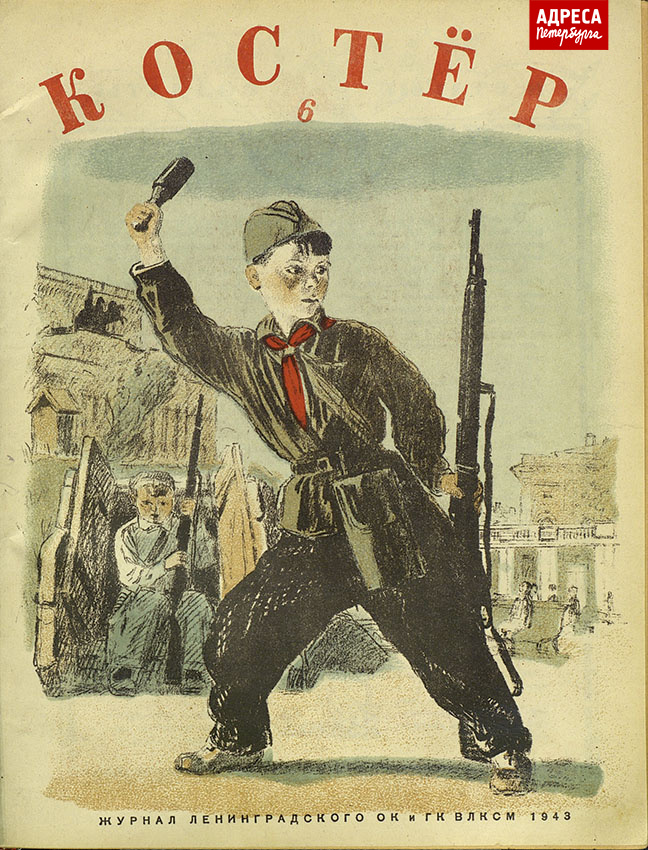

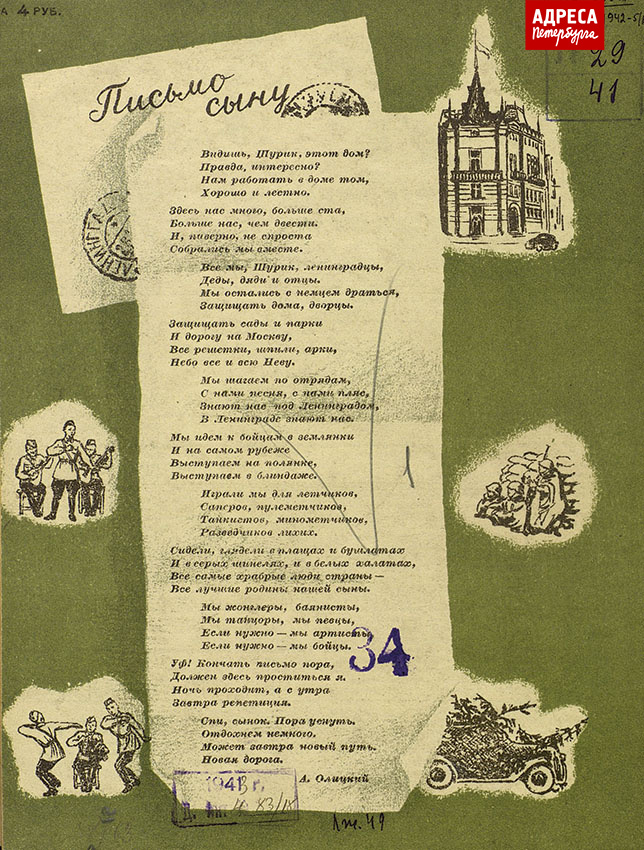

У журнала военных лет был особенный читатель: ребята хотели знать, чем и как они могут помочь своей стране. И «Костёр» горячо откликался на эту душевную потребность своих юных читателей, а также рассказывал им о том, как в разные исторические времена русские воины били немецких захватчиков, как наш народ оказывал сопротивление врагу и всегда побеждал в этой битве. Тема ратного подвига в те тяжёлые годы была главной: заметки, очерки, письма с фронта, рассказы о подвигах и героях, стихи и проза, близкие и понятные маленьким жителям города-фронта, юным воинам, которые плечом к плечу сражались и трудились рядом со взрослыми в осаждённом городе.

Писатель Аркадий Гайдар сказал о детях войны так: «Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки переживают события Великой Отечественной войны. Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, их фамилии… Повсюду я видел у наших детей огромную жажду дела, работы и даже подвига». Все вместе — детский журнал и его юные читатели — приближали Победу, вносили свою лепту в борьбу за мир и счастливое детство.

Для блокадных читателей «Костра» писали Евгений Шварц, Ольга Берггольц, пьесу о победе над фашистами сочинил Самуил Маршак. Рисовали в «Костре» в те годы замечательные художники. Всю блокаду неутомимо трудился в Ленинграде Владимир Михайлович Конашевич: много рисовал, создал альбом по истории переливания крови, написал книгу, где блокадный дневник перемежается с воспоминаниями далёкого детства. Рисунки из блокадного альбома большого мастера детской книги Алексея Фёдоровича Пахомова — это история борьбы и героизма ленинградцев. Художник «Костра» Юрий Николаевич Петров — до войны художник-редактор «Детиздата» — в 1944 году погиб на Ленинградском фронте. Молодой художник «Костра» Василий Николаев погиб в Ленинграде от вражеского осколка. Художник Теодор Певзнер погиб в Ленинграде, не перенеся тягот блокады.

Однажды в блокадную редакцию «Костра» пришёл измождённый человек в нашей военной форме и заявил: «Я фафист»… В редакции всполошились: как так — фашист в центре Ленинграда? Оказалось, не фашист — а шашист. Мастер по игре в шашки принёс задания для юных ленинградцев-блокадников. У истощённого шашиста от голода выпали зубы, поэтому он не мог правильно произнести свою специализацию.

Ещё один памятный адрес тех лет: Итальянская улица, дом № 27, — Дом радио. Отсюда в блокаду велись устные выпуски «Костра», за которые отвечала заместитель редактора Н. В. Теребинская.

Наталья Владимировна Теребинская для «Костра» — человек особенный, уникальный, единственный. На её плечах в блокаду держался весь журнал «Костёр», а во многом и всё ленинградское детство. Она пришла в «Костёр» в 1936 году, в год создания журнала, работала со дня его основания по 1974 год. В годы блокады Ленинграда Наталья Владимировна была составителем и редактором радиовыпусков журнала, а с 1943 года в качестве ответственного секретаря редакции отвечала за выход печатного «Костра», сотрудничая с типографией имени Евгении Соколовой, работавшей в блокадном городе. Наталья Владимировна Теребинская — автор нескольких научно-популярных книг для детей, а также повести о балете и блокаде, написанной в соавторстве с Ксенией Николаевной Шнейдер и неоднократно звучавшей по радио. В Российской национальной библиотеке есть Фонд Натальи Теребинской, в котором хранятся её письма и воспоминания. Её труд и сама жизнь были подвигом. Благодаря этой героической, светлой и озарённой женщине «Костёр» продолжал выходить в самые страшные годы блокады, оставаясь рядом со своими юными читателями, даря им веру и надежду.

Зима 1942 года — время тяжёлое. В редкой семье нет человека, погибшего на фронте или в городе при бомбежке, артиллерийском обстреле или умершего от голода. Стужа. И что ни день — то пожары. Истощённые люди тащат воду в вёдрах и чайниках от кранов на улице или из проруби на Неве. Водопровод и канализация не работают. Электричества в домах нет. Жизнь, кажется, вот-вот замрёт. В феврале 1942 года горком ВЛКСМ принял решение читать «Костёр» по радио.

— Говорит Ленинград! Слушайте радиожурнал «Костёр» для пионеров и школьников!

1942 год. Ленинград осаждён. У стен его враги. А по пустынным улицам разносится бодрый голос «Костра» — уличные репродукторы теперь не выключаются.

Редакция детского вещания Радиокомитета — одно из немногих учреждений, где в войну ни на день не останавливалась кипучая деятельность. До войны в этой огромной комнате на шестом этаже всегда было людно и шумно. Теперь же множество столов пустует: хозяева их сражаются или эвакуировались в другие города, на Большую землю.

День работников радио начинался расчисткой снега во дворе или разбором соседнего разбомблённого дома. В этой работе участвовали все: хористы, оркестранты, чтецы, редакторы, режиссёры. И только после полудня все принимались за собственные дела.

Каждый четверг, в 15 часов 00 минут, диктор Мария Григорьевна Петрова объявляла передачу «Костра». В студии будто и нет войны. Светло, тепло. Радиоаппаратура не мирилась с холодом. Шумы войны — разрывы снарядов, лай зениток, вой сирены — ленинградцы так ненавидели этот надрывный зловещий сигнал! — не проникали сюда. Часто сотрудники, будучи на работе, и не подозревали, что в городе уже объявлена тревога, что там, на улицах, уже не звучит голос диктора или актёра, а мерно постукивает метроном. В студии всё идёт как будто своим чередом, но передают журнал только в эфир.

Как и всякому журналу, радио-«Костру» нужны были повести с продолжением, стихи, сказки и обязательно рассказы о том, как борются советские люди с фашистами. К микрофону «Костра» приглашали людей самых разных профессий и специальностей. Сегодня это участник боёв с гитлеровцами или тимуровец, а завтра юный рабочий завода, или девушка из МПВО, или оператор кинохроники, ведущий съёмку на улицах осаждённого города.

Сложно, очень сложно было работать с авторами. Представьте: накануне писатель или журналист планирует материал с редактором. Но кто поручится, что он сможет принести рукопись в назначенный им же срок? А вдруг тревога? Тогда трамваи — единственный транспорт осаждённого города — остановятся, а пассажирам и пешеходам категорически предложат укрыться в убежищах. И ведь тревога может длиться час, два, три, а то и больше.

Радио-«Костёр» передавался около двух лет, но уже с осени 1942 года было возобновлено издание печатного «Костра».

...Однажды зимой 1943 года в редакцию детского вещания кто-то принёс один из номеров «Пионерской правды». Это было событием. Не так уж часто эта газета попадала в Ленинград через вражеское кольцо, окружавшее город. «Пионерка» перепечатала из «Костра» 1942 года рассказ Глеба Алёхина «Немец поневоле», сообщала, что в Ленинграде издаётся, несмотря ни на что, детский журнал.

Эта заметка о «Костре» развеселила костровцев больше, чем приключения солдата в рассказе Алёхина. Оказалось, на Большой земле плохо представляли себе, как живут и работают ленинградцы. Говорилось, например, что сотрудники, прежде чем начать писать, отогревают на спиртовке замёрзшие чернила, а заодно и коченеющие пальцы. Но никаких спиртовок ни у кого и в помине не было и быть не могло, потому что не было спирта. Да и надобности в этом тоже не было. Небольшая железная печь-времянка худо ли, хорошо ли, но обогревала редакцию. Было другое, чего, видимо, не представляли себе на Большой земле, — постоянная угроза обстрела или бомбёжки, постоянное беспокойство за близких и друзей. Можно было выйти из Радиокомитета втроём, а вернуться только вдвоём. Вот почему, когда кто-либо задерживался в пути, остальные волновались, оставаясь начеку даже тогда, когда метроном молчал, — подсознательно ждали сигнала воздушной тревоги...

Но радиопередачи продолжались, «Костёр» выходил. Позывной «Костра» стал для ленинградских мальчишек и девчонок не просто дружеским приветом из детства, которого лишила их война, но и символом мужества, стойкости, несгибаемости юных ленинградцев. Журнал, как и весь город, жил, продолжал бороться и работать для приближения долгожданной Победы.

За почти восьмидесятилетнюю жизнь журнала менялись его адреса на карте нашего города, но никогда не менялся его дух — весёлый, задорный, объединяющий мальчишек и девчонок. Вот уже более тридцати лет журнал прописан на Мытнинской улице, дом № 1/20. Здесь стоит легендарный диван первого редактора «Костра» — Самуила Яковлевича Маршака, создателя новой детской литературы, традициям которой продолжает следовать верный друг ребят — журнал «Костёр».

À PROPOS

Николай Борисович Харлампиев — главный редактор журнала «Костёр», член Всемирного клуба петербуржцев