В годы блокады в осаждённом Ленинграде творили музыканты, писатели, художники. Не все дожили до полного освобождения города. Об одном из тех, кто, как сказано было в приказе командующего фронтом Л.А.Говорова, «отдал для дела победы все свои силы» — Павле Александровиче Шиллинговском, — этот рассказ. Блокадные рисунки художника публикуются впервые.

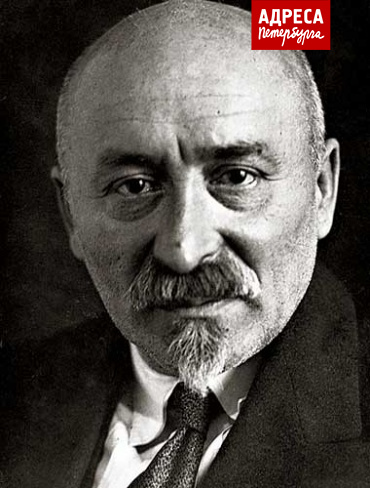

На одном из наиболее известных и воспроизводимых автопортретов художника (ксилография 1925 года) выгравирована подпись:

Павел Александровичъ Шиллинговскiй

Живописецъ и граверъ

Уже семь лет как действовали новые правила орфографии. Упразднены были «ять», «и десятеричное» и «ер». Но художнику, видимо, оказалось комфортнее в прошлом. Это самоощущение переживается глубоко внутри и крайне редко обозначается визуально. Перед самой смертью, подписывая беглые наброски, изображающие характерные черты осаждённого города как протест против всего, что творится вокруг, дрожащей рукой он фиксирует: «Осада Петербурга. Республиканский м. Быв. Дворцовый»

В апреле1942 года, пятого числа, Павла Александровича Шиллинговского не стало. Ленинград так и остался для него Петербургом, а Дворцовый мост так и не стал Республиканским. И хотя родился он в Кишинёве, а основы художественного образования постигал в училище Одесского Общества Изящных Искусств, Шиллинговского можно смело называть в первом ряду имен, представляющих санкт-петербургскую школу графики.

Но вот парадокс — впервые оказавшись в Петербурге ещё в 1901 году, пройдя школу Академии художеств у блистательных петербургских мастеров — таких как Д. Н. Кардовский и В. В. Матэ, Шиллинговский обратился к теме Города только дважды. Обращения эти связаны с трагическими событиями, с историческими катаклизмами, свидетелем и летописцем которых стал художник.

Впервые он стал изображать город в 1921—1922 годах. Из двух частей одного цикла первая послужила основой для создания последующих листов, стилистически и технически более завершённых. Они объединены в альбом «Петербург. Руины и возрождение», который в 1923 году Академия художеств выпустила тиражом в 500 нумерованных экземпляров (вновь отметим, что Город с 1914 года именуется Петроградом, но не для Шиллинговского).

Серия рисунков, акварелей и литографий, которая предшествовала тому альбому, имела несколько двусмысленное название «Руины Революции». Пётр Корнилов в 1926 году назвал ее «исторической», но взял почему-то слово в кавычки. Эти листы и масса других зарисовок послужили для дальнейших претворений в гравюрах и офортах художника.

Подлинный интеллигент, эстет в жизни и творчестве, художник сосредоточил свое внимание на катаклизмах, которые происходили в стране и которые резко изменили облик любимого им Города. Эти настроения сфокусировались в десяти небольших гравюрах, вошедших в альбом «Петербург. Руины и Возрождение». Его значимость в российской графике 1920-х, по-моему, еще не получила должной оценки. В иной тому, вероятно, строгая классичность и традиционность изобразительного строя, проявленная в период крушения идеалов и поисков новых, авангардных форм.

Уникальный рукотворный альбом вобрал в себя столько сдержанных эмоций и переживаний… В моем представлении не мой трагизм петербургских руин Шиллинговского соответствует настроениям Зинаиды Гиппиус:

…Как уголь дни, — а ночи белы,

Из скверов тянет трупной мглой.

И свод небесный, остеклелый,

Пронзён заречною иглой.

Вообще, старые стены, развалины величественных строений магически притягивали художника. Он любил их изображать. Во всем этом была эстетика общения с многовековой культурой, был спокойный диалог художника с творениями прошлых эпох.

И совсем другие настроения владеют мастером, когда двадцать лет спустя он снова стал свидетелем трагедии Города, который так и остался для него Петербургом. Трагедии намного более чудовищной, пережить которую он уже не мог. Снова на его гравюрах и рисунках Руины.

Но вот что интересно: страшные развалины и разрушения, картины пожаров и артобстрелов, запечатлённые в ксилографиях цикла «Осаждённый город», резко контрастируют с немногочисленными сохранившимися рисунками, сделанными в тот период с натуры. Пока были силы, пока была возможность передвигаться по городу, Шиллинговский совершал прогулки с блокнотом и карандашом в руках. Укрытия на набережных Невы, артиллерийские установки в Александровском саду зафиксированы художником одной линией, в беглых набросках, которые необыкновенно выразительны в своей скупой документальности.

Совершать вылазки в город становилось все труднее. И он рисовал, пережидая бомбежки в подвале академии или сидя в мастерской. Рисовал, слушая сводки Информбюро, не видя, но переживая происходящее вокруг. Он чувствовал все настолько остро, что в его сознании складывались сюжеты, пусть несоответствующие реальности, но точно отражающие высшую Истину этих дней. Вот один из рисунков. Вероятно, я не ошибусь, если скажу, что на нем изображены руины Каменного моста через канал Грибоедова, хотя в действительности тот не был разрушен.

Если в рисунках художник старался быть предельно конкретным, то его гравюры — наоборот, собирательная фантасмагория кошмара, возникшая в его воображении. И я не возьмусь, пожалуй, идентифицировать ни одного места, изображённого на них. Все это — гибель цивилизации.

Последний его автопортрет не датирован, но можно предположить, чтоэтозима1942 года, судя по вязаной шапочке, в которой художник изобразил себя в интерьере мастерской. Проложенные по форме карандашные штрихи говорят о том, что это эскиз к гравюре, но взяться за штихель сил уже не было. В кого всматривается Мастер? В глубь себя? В свое прошлое? Или в будущее, понимая, что уже его не увидит?

В августе 1942 года Пётр Корнилов организовал научное заседание, посвящённое памяти своего друга — живописца и гравёра Павла Шиллинговского, как сказано в пригласительном билете, «имеющее быть в его мастерской».♦